| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |

| 過去のコラム:平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成23年 最新のコラムへ | 平成22年 2010年 |

|||||||||||

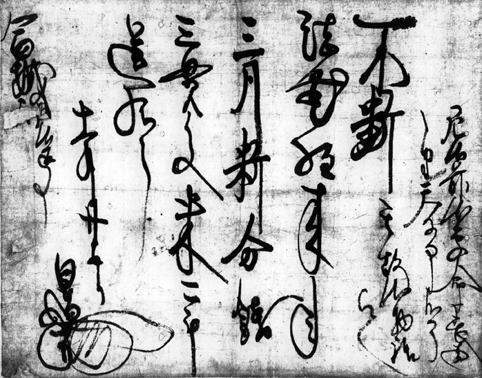

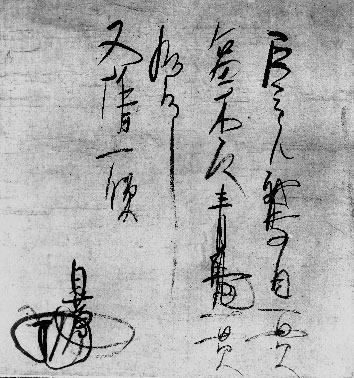

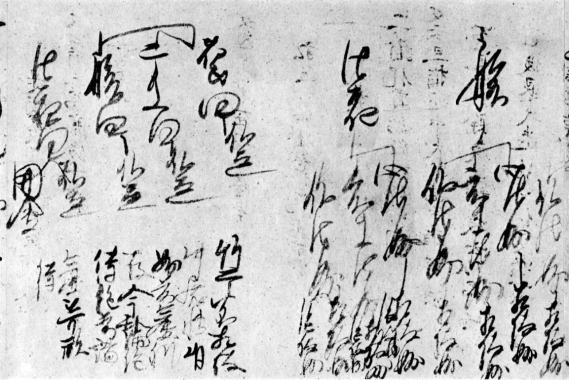

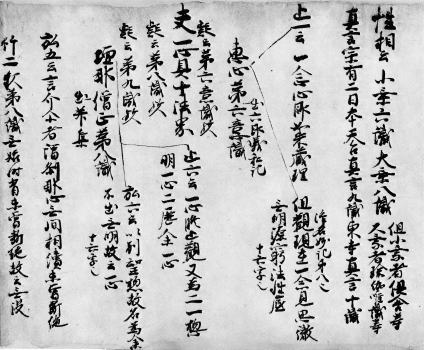

| 前回は『日常目録』の中に、「二通 尼公所労祈于天由」との記述があることを紹介した。尼公とは富木日常師の妻女にして、日頂師・日澄師の母親である。年来病気がちであった富木尼を宗祖はたいそう気に懸けられ、日月天に病気の平癒を祈られた。 『日常目録』の2通のうち、1通は弘安3年11月25日付の『富城入道殿御返事』とされている。同御返事は、

富木尼は長患いらしく、宗祖から病に関わる消息を4、5通もらっており(富木氏宛も含む)、その中に日月天への祈りに触れたものが、先の『富城入道殿御返事』の他にも2通ある。1通は『可延定業書』(文永12年2月7日付)で、

『可延定業書』には冒頭に「一には軽病、二には重病」とあり、『富木殿御返事』には末尾に、「又をもいわするる事もやと伊与房に申しつけて候ぞ」とあることから、富木氏が先の御書名を付して、目録に記載したのである。 つまりこの2通は「尼公の所労を天に祈る由」の消息には当たらない。それと『日常目録』に「2通 尼公所労祈于天由」とある以上、弘安3年11月25日付の『富城入道殿御返事』とセットであろうから、他の1通もほぼ同時期の消息でなければ合点がいかない。 いろいろ考えあぐねていると、ふと舞い降りてきたのが、『日厳尼御前御返事』である。この消息の初めと終りには、

あるいは同御返事は、セットの『富城入道殿御返事』と同様に中山法華経寺から流出し、一方は平賀本土寺現存となり、他方は中途で散逸したと考えられるのではないか。 しかしながら、日厳尼が富木尼か否かについては、まだ解消すべき難点が幾つかある。もうしばらく周辺状況を考える時間がほしい。(池田) |

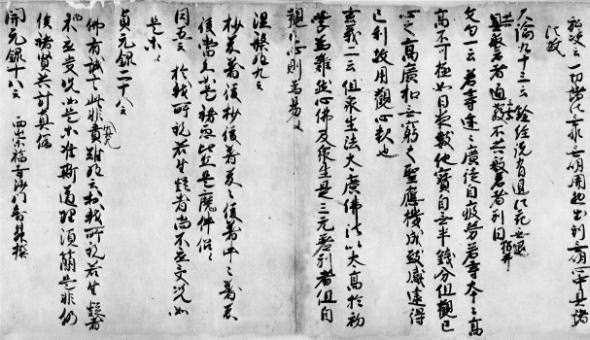

『富木尼御前御返事』は真蹟が東京池上本門寺に所蔵される

その第一は、「尼こせん」が先に記され主体となっていることである。もし富木殿と尼御前の両者からそれぞれに供養されたのであれば、一家の主である富木殿が主体となって先に記されるのが普通であろう。たとえば番号352『富城殿御返事』では尼宛部分は端書きに、そして番号364『富城入道殿御返事』では第二紙に、富木氏宛本体部分は漢文で、尼宛は仮名文字入りで付随的に記されている。 ではこれを富木氏宛と想定した場合はどうか。しかし富木氏宛書状に「富木殿」と記されるのも変な感じで、その可能性も極めて低いといわざるを得ない。 第二に、礼状でありながらその宛所に、日付や宛名が見られないことである。いつ誰にという基本的なことが記されぬ礼状など普通考えられないし、事実宗祖にそうした例は他に見られない。ただし例外として番号168『神国王御書』の追申別紙一紙や番号417『老病御書』など、追申には当然ながら宛所がない。 以上が私の本状を富木殿尼宛とすることへの違和感であるが、これらのことどもは所詮違和感であって、必ずしも決定的に富木殿尼宛を否定する根拠とはいえないであろう。しかし一旦富木殿尼宛ということから離れて、改めて対告者を考察することの必要性を提示するものではあろうと思う。 では改めて振り出しに戻って、本状の対告者を検討してみたい。その上で私は、本状と同じ池上本門寺に所蔵される番号65『弁殿御消息』に注目したい。

結論からいえば私は、同じく池上本門寺に所蔵され、字体が酷似するこの両状は、本来一体のものではないかと思うのである。より具体的にいえば、『富木尼御前御返事』は富木殿尼宛書状ではなく、実は『弁殿御消息』に添えられた、追記(追申)的なものであったと推定するのである。 ではそのように想定した場合、「尼こせん」は誰かということになる。ずばりそれは妙一尼と考える。 先に私は本コラム欄に「弁殿尼御前とは誰か」(平成17年1月)と題し、番号129『弁殿尼御前御書』の宛所に示されている「辧殿尼御前申給」について、これは「辧殿、尼御前申給」と区切って読むべきで、そもそも「辧殿尼御前」なる人物は存在しないこと、そしてその「尼御前」とは妙一尼ではないかとの見解を示した。詳しくはその項を参照していただきたいが、その根拠としては、番号120『妙一尼御返事』の末文に、

そしてこのような両者の深い関係を思えば、『弁殿御消息』の追申に「尼こせん」とのみ記してことたりる人物とは、妙一尼を置いて他にはいまい。 つまりこの時宗祖のもとに、妙一尼からの銭一貫文、富木殿よりの一貫文、そして誰とは明記されないが帷(かたびら)一領の供養が、おそらく弁殿(使者であったろう)によって届けられたのであろう。宗祖は折しも必要としていた千観の『五味義』や『盂蘭盆経疏』『玄義』『文句』などの借用を弁殿に依頼するとともに、その追申にて供養の品々への礼を述べられ、妙一尼・富木殿にその旨を伝えるよう指示したものと思われるのである。 そのように考えれば、日付や宛名が見られないのは追申であれば当然であるし、尼御前が先に記されていることも不自然ではない。また「富木殿」といわれていることも当然のことというべきであろう。追申でありながら署名・花押があるのは、追申ではあっても内容的には、供養に対する請け書的性格を有していた故であろう。 以上、これまで富木殿尼宛とされてきた番号146『富木尼御前御返事』は、番号65『辧殿御消息』の追申と結論しておきたい。(山上) |

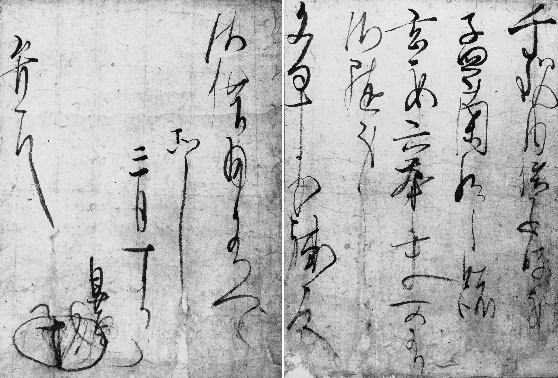

| 日蓮聖人が、政治にも強い関心をいだいた宗教者であることは良く知られている。遺文中、鎌倉政権をになっていた北条一族の情報が随所に収められていることも、聖人がつねに、政界の動向を注視していたからに他ならず、その内訳も、北条得宗家・支流・女房・外様御家人など様々で、これらの記述が鎌倉時代政治史研究上、重要な史料となっていることはいうまでもない。 そうした聖人のもとで学んだ本弟子(六老僧)のひとり、白蓮阿闍梨日興も、その書状に政界の動向をしばしば書きとめている。中でも北条時頼の正妻「葛西殿」について記された書状「災難御返事」(史料システム№51474、『日興上人全集』239P)は貴重である。日興によれば、詳細は不明ながら「葛西殿」の身辺の事情によって、世間も騒がしくなっているとのことであり、彼女の権力の程を示して余りある。ちなみに「災難御返事」は年月日を欠くが、内容から徳治2年(1307)と推定される。

ところで近時、筧雅博氏は「正中の変前後の情勢をめぐって」(『金沢文庫研究』322号、2009年)を発表し、後醍醐天皇が即座に退位に追い込まれなかった背景に、北条高時の母「大方殿」の権力が及んでいた可能性を指摘している。また筧氏は次のごとく推考を重ねている。少し長くなるけれども興味深い内容なので引用してみよう。

詳細は筧論文を参照されたいが、筧氏が「日蓮宗の指導者」の言葉として引用するのは、日興書状「止観の御消息」(史料システム№51488、『日興上人全集』242P)であり、筧氏は、この「にし殿」を「執権師時に対する婉曲的表現」とし、さらに「嘉元の乱」に関する記事ではないか、というのである。 かつて私たちは、この「にし殿」を、日興書状「にし殿御返事」(史料システム№51247、『日興上人全集』194P)を宛てられた「にし殿」に比定したが、内容からして、筧氏のいうように「執権師時に対する婉曲的表現」と捉えた方が良さそうである。また「嘉元の乱」についても、日興は書写本尊に、その討手の実名や、宗方の追善廻向を行ったことを記録しており、そのことについて述べた可能性は大きいと思う。検討を重ねたい。 御書をはじめ、南北朝期の門下の記録には、政治史に関する知識がなければ、理解できない記述も多く、やはり宗派や門下を超えた研究が重要であることを改めて痛感する。(坂井) |

| 『三八教』の裏には「三種教相」と二本の「一代五時図」がある。本書を調査した寺尾英智氏は、この紙背文書は弟子が日蓮聖人の真蹟を写したものと思われ、聖人は『三八教』の執筆にあたり料紙の不足を補うために、それを反故にして利用したのだろう、と推測している。(平成十三年に山喜房から刊行された『仏教思想仏教史論集』所収の「京都妙顕寺所蔵の日蓮真蹟」) 昨年11月のコラム欄では、この「一代五時図」を取り上げたが、今回は「三種教相」の『法華文句記』の引文について述べたい。 * * * 前回私は、真言三部経を方等部に属させていることを理由に、「一代五時図」の聖人作成を文永五年と推測し、『三八教』の成立を文永六年とする『対照録』の説を支持した。 「三種教相」の作成も文永五年ごろと推測されるが、注目すべきは、本書が『法華文句記』の「雖脱在現具騰本種」を抄録することである。

両書の関係は、『注法華経』の書き入れの大半が文永十一年から建治二年に行われたと推測されていて、文永十二年の『曾谷入道殿許御書』と時期が合致する。そこで調べてみると、『曾谷入道殿許御書』は「雖脱在現具騰本種」などの文を『注法華経』から抄出したように思われる。 この「雖脱在現具騰本種」の引文は、「三種教相」が文永五年の作だとすれば、『曾谷入道殿許御書』を一挙に七年も遡ることになり、佐前期に引かれないのを不思議に思っていた私の思いも、みごとに晴れたのである。 しかし、「三種教相」と『曾谷入道殿許御書』では、引文の理由が以下に記すごとく違うのである。 周知のごとく、「雖脱在現具騰本種」は妙楽大師が四節三益の第一節を釈した文で、「脱は現に在りといえども、つぶさに本種を騰(あ)ぐ」と読む。文意は、インドの釈尊が説く『法華経』で成仏する人の、もとを尋ねれば、久遠本時に下種された妙法に時間的に遡ることができ、その種が花開いたのである、というものである。その間、じつに五百塵点劫という途方もない時間が過ぎている。 それほど時間がかかったのは、『守護国家論』(№11326)が記すように、下種の妙法を忘れて『法華経』以外の教えに退転したからであり、聖人は『開目抄』(№16160)で自分もその一類であると自覚している。 末法の人々は久遠本時に下種された本眷属であり、今やっと『法華経』を信じてそれを思い出し、成仏することができる。『開目抄』執筆までの聖人はそう考えていたようである。「三種教相」が「雖脱在現具騰本種」を抄録した理由もそこにあろう。 しかしながら、『曾谷入道殿許御書』の引文の理由は異なる。よく知られていることなので要点だけをいえば、釈尊が爾前経を説いたのも、爾前経で得道した人がいるのも、在世・正像までの人々は久遠以降に下種された本已有善だからである。本書はそのことを示すために「雖脱在現具騰本種」を引いている。そして、釈尊から下種を受けていない本未有善の末法の教化は地涌菩薩に託され、聖人は上行菩薩の自覚に立って、逆縁下種の行を説くのである。 かように、「仏から下種されているか否か」、「末法で下種を行うのは上行等の地涌菩薩である」などの問題が、「三種教相」と『曾谷入道殿許御書』の間には横たわっていて、同じ「雖脱在現具騰本種」を引いても目的に違いがあるようである。 それを確認した上で、最後にもう一度、「三種教相」の引文の意義を述べてみよう。 文永六年の『法門可被申様之事』には、「妙と申すは絶という事、絶と申す事はこの経起これば已前の経々を断止(たちやむる)と申す事なるべし」とあり、当時、聖人は爾前経を捨てた『法華経』一経の信仰を確立していたと考えられる。 そのことを考えるにあたって注目されるのが、「三種教相」の「雖脱在現具騰本種」であり、いっしょに抄録している『玄義釈籖』の「余教をもって種となさず」の文なのである。それは、この「本種」「種」は下種の妙法に他ならず、当然、この「本種」には『法華経』以外の教学的要素は入っていないと考えられるからである。すなわち、法華一経の信仰が確立されているか否かを判断する、重要な材料になる引文なのである。 そして、その信仰の確立を『立正安国論』の「実乗の一善」に遡って見ようとするのが、私の研究姿勢である。くわしくは『興風』二一号の拙稿「初期日蓮聖人の『正法』について」をご覧いただきたい。(菅原) |

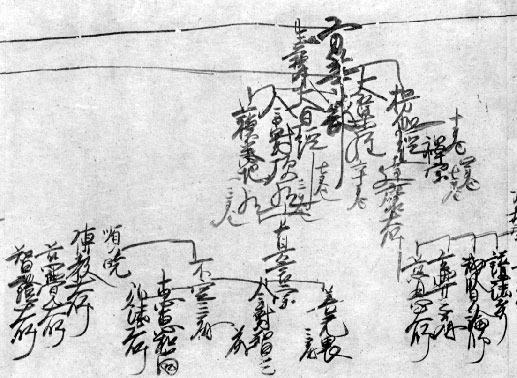

| 今回は昨年十月に行われた展覧会『日蓮と法華の名宝』にて閲覧した、京都本圀寺蔵の『一代五時鶏図』について紹介したい。 展覧会の醍醐味は何といっても真蹟を直に拝せることである。展示されていた『立正安国論』『神国王御書』『大尼御前御返事』『一代五時鶏図』等、それぞれ趣は相違するが、どれも素晴らしく、一字一字に大聖人の魂が吹き込まれている。その力強い筆勢に心を打たれた。 中において『一代五時鶏図』は、ツリモノと呼ばれる図表である。仏の教えを華厳・阿含・方等・般若・法華涅槃の五時判によって分類し、それぞれの人師・論師を配して、仏教全体の構図がひと目で把握できるようになっている。大聖人が門弟たちを教導するために作成されたものである。 しばらくその場に立って、『鶏図』を熟拝していると、大聖人が手にした棒状のもので「方等部」あたりを指し示し、「ここの宗派は禅宗・真言宗だ。所依の経教は楞伽経と真言三部経、さて人師論師は……」等と仰せられる声が聞こえて来るようだ。 大聖人はこのような「一代五時図」を生涯に幾つも作成された。本圀寺本の他にも中山法華経寺蔵の広本・略本、本満寺本、妙覚寺本、西山本門寺本などの真蹟が現存する。数行の断簡も各所に散在するので、元は十数本にも及ぶのであろう。執筆年代もそれぞれに相違する。 おそらく大聖人は鎌倉や身延、あるいは流罪地の佐渡でも、テキストとして「一代五時図」を用いられたであろう。その聴聞衆には、法義研鑽に熱心な信徒も含まれていたのではなかろうか。 みな同じように見える「一代五時図」も、書かれた年代や趣旨によって、内容はかなり相違する。中山の広本は比較的初期のもので、図表の主要部分に念仏宗批判の要文があり、大聖人の厳しい指摘も幾つか記されている。 さて本圀寺本の特徴については、図版に載せた「方等部」を注目してもらいたい。

本圀寺本では、一方で法華宗の項にて「天台大師―伝教大師」との系譜も示しており、伝教大師を真言・天台の両系に併記している。 本圀寺本の成立は筆蹟から弘安初期とされるが、あるいはこの頃の大聖人は叡山密教化の要因として、伝教大師の存在をも少しく視野に入れ始めたのではなかろうか。 それは建治三年推定の『衆生心身御書』に、

図表のわずかな記述にも、大聖人の思想の変化を学ぶヒントは隠されているものだ。(池田) |

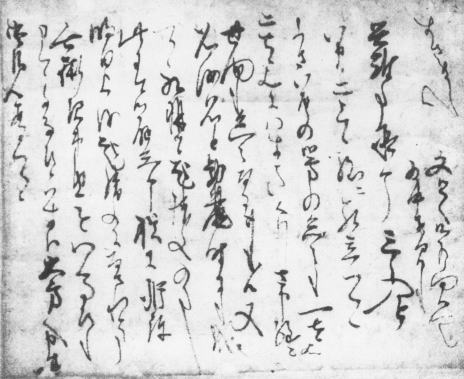

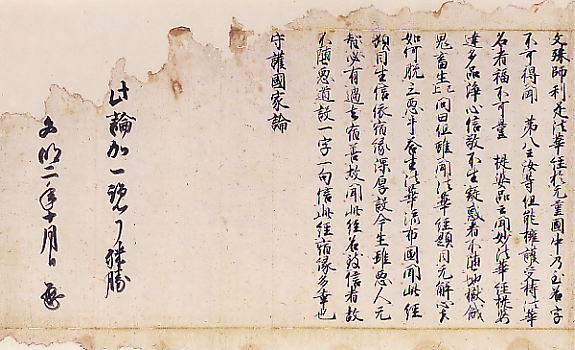

| 前回のコラムに続き、展覧会『日蓮と法華の名宝』に展示された一品を紹介したい。今回は大聖人の真蹟ではなく、福井長源寺(ちょうげんじ)蔵の某筆(ぼうひつ)『守護国家論』である。 『守護国家論』は正元元年(1259)、大聖人38歳の撰述であり、後の『立正安国論』の前提となる内容を多く含んだ重要書である。執筆の目的は法然の『選択集』を正法誹謗の書として糾弾することにあった。浄土教に対する教義的な批判は、大文七段を立てて理路整然となされており、『立正安国論』を凌駕するものがある。 『守護国家論』の真蹟は身延久遠寺に曽存したが、明治8年の大火で烏有に帰した。古写本として平賀本・日朝本等が現存するが、文明2年(1470)以前の成立が確認される長源寺本も貴重である。

図版を見て分かるように、長源寺本は巻物で、罫の入った料紙に見事な筆致で書かれている。さらに注目すべきは、奥書にある、

後土御門天皇の即位は寛正5年(1464)22歳の時、奥書された文明2年は28歳である。天皇は『守護国家論』を一覧の後、「殊勝=とりわけ優れた書」であると評価された。 上奏に赴いた僧は不明だが、長源寺の本寺である京都本国寺門流が行ったとすれば、当時の貫首である成就院日円がその僧であろうか。日円には『立正安国論私見聞』の著作があり、その中で盛んに強義折伏を主張しているので、上奏に及んだ可能性は十分にあろう。 また上代より諌暁の際には、『立正安国論』が呈上されたが、この場合は『守護国家論』が具書とされたらしい。理由は分からないが、長源寺本は従来の『守護国家論』を3分の1ほどに要約し、抄写している。おそらくは上奏用に仕立てたものであろう。あるいは『安国論』ともども呈上された可能性もある。 ところで後土御門天皇は、『守護国家論』を「殊勝」と賞賛されたが、これをもって直ちに本国寺門流における宗義天奏の成功とするわけにはいかない。たしかに「法華宗の繁昌は耳目を驚かす」といった当時の京都において、天皇はその勢力を窺い、一定の理解を示されていた。後に妙本寺の日要が上洛天奏を企てた時も、禁裏において「法門十五箇条」の問答を行ったと伝えられている。また四条門流の立本寺は天皇によって勅願寺たることを許され、本隆寺の日真は天皇の内命を拝して『天台三大部科註』を完成させている。 これらの経緯をみれば、後土御門天皇が法華宗に強い関心を示されたことは認められようが、当時の公家の日記等によれば、天皇は一方において法華宗への帰依を制禁したり、法華僧への任官を制止したという。 さらには天皇が諸宗を尊信し、手厚く護持したという事実もある。例えば浄土宗の光明寺には勅願寺の綸旨と紫衣の勅許を与え、禅宗の大徳寺や妙心寺には再建の勅命を下している。また自らは天台真盛宗の受戒を受けている。 こうなると『守護国家論』への「殊勝」も真意がどこまであろうか。また諌暁のあり方についても、大聖人の精神がはたして堅持されていたか。いろいろ問題は尽きない。(池田) |

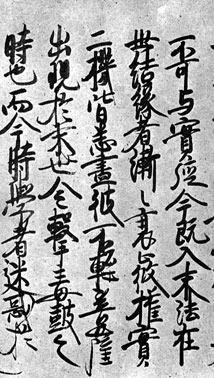

| 「しむ=令」とは一般に使役の助動詞といわれ、文中の動詞に付くことによって、主体者が他者にその行為(動詞)を行わしめる意となる。また「給う」を伴うことによって、使役ではなく、主体者に対する尊敬の意をあらわす場合もある。 しかるに龍谷大学文学部教授来田隆氏の論攷「和化漢文に於ける「令」の一用法」(『鎌倉時代語研究』第5輯所収)によれば、中世の特に和化漢文文献には、使役とも尊敬とも解し得ない「令」が比較的多く見られ、たとえば『御成敗式目』に見られる三十四例中、使役の助動詞はわずか八例に過ぎず、あとの二十五例(一例は意味不明のため除外)は「“みずからをして何々せしめる"とでも言い換えうる」つまり「動作・行為の「させ手」は同時に「動作・行為のなし手」でもある」という特殊な用例であるという。氏はこれを「当為の「令」」とし、親鸞の『三帖和讃』に見られる特殊な「しむ」も、これに類似するものと指摘している。 そういわれてみると宗祖遺文(特に和化漢文体のもの)の中には、明らかに使役の助動詞ではない、まさに来田氏のいわれる「当為の令」と思われる用例が、大変多いことに驚かされる。その例を左に幾つか拾ってみよう。なお真撰御書でも、その文章自体に真蹟がないもの(一部真蹟断存御書)は、転写の誤りもあり得るので除かなければならない。 まず『立正安国論』は、六例ある中で経釈等の引文に見られるものが三例、宗祖自身の言葉としての三例中、二例は明らかに使役の助動詞であるが、次の一文は「当為の令」と思われる。 なお以下の引文はすべて漢文体であるが、掲載の都合上、読み下しにしたため「令=しむ」の箇所は赤色で示した。

次に『観心本尊抄』。十八例中経典の引文が六例、使役の助動詞四例、二例はどちらともとれるので保留とし、六例は下の文に見られるように、明らかに「当為の令」である。

次に『曾谷入道殿許御書』に至っては、十七例中経典の引文三例、使役の助動詞四例、不明一例、「当為の令」はなんと九例もある。中には

さて右に、真蹟完存の和化漢文遺文三編をとりあげたが、おそらく他の遺文に丹念に当たれば、膨大な用例が見られるであろう。 ちなみにごく僅かではあるが漢文体ではない平仮名混じりの遺文にも、たとえば『撰時抄』の

それはさておこう。今は今成氏がこのような珍奇な解釈を展開するそもそもの原因が、この文に見られる「令」を「使役の助動詞」と断定したことにあることを指摘しておきたい。結論からいえば、これは使役の助動詞ではなく、まさに先に紹介した「当為の令」なのである。すなわち「不軽菩薩が末世に出現して何者かに毒鼓を撃たしめる時なのだ」といわれているのではなく、「不軽菩薩が末世に出現して、毒鼓を撃つ時なのだ」といわれているのである。 ところで右のように、宗祖の真蹟の存する遺文に多くの「当為の令(しむ)」が見られるにもかかわらず、その方面の研究に宗祖遺文が登場しないのは寂しい限りである。おそらく宗祖遺文には偽撰書が多くある故に、ことに真撰遺文(細かくいえば真蹟のある遺文)による分析が求められるこの分野においては、取っつきにくいというのが原因ではないかと思う。その責任はまさに日蓮研究に携わる我われの方にある。これを機に宗祖の確かな資料を分野の異なる各方面へ、できるだけ提供することに努めていきたいと思う。〈山上〉 |

| 去る五月、日蓮宗本山本満寺(京都市上京区)より開創600年の記念として『本満寺宝物目録』が上梓された。A4版、350頁におよぶ大作で、豊富なカラー図版・目録・解題からなる。 特に惹かれた史料・成果をあげると、まず一つに『像法決疑経等要文』(№369)がある。そこに据えられた「主日朗(花押)」の筆蹟が、まさしく六老僧の一人、大国阿闍梨日朗の自署・花押と認められたことは、今後の初期日蓮教団の教学・教団史研究に裨益するところ大といえよう。『像法決疑経等要文』の本文が日朗の自筆であるか否かは、さらに検討を要するけれども、仮に他筆であったとしても、少なくとも日朗と同時代の人物、すなわち日蓮聖人直弟クラスの筆蹟であり、その筆蹟は、『大本山妙蓮寺史』(同寺、1982年)31頁に「日朗聖人御消息」として掲載されたもの、および『妙覚寺寺宝集成』(同寺、2003年)112頁に掲載された「古筆断片6片貼合」の「兩國王」以下と全くの同筆である。 ただ朗門系各本山に所蔵される日朗図顕の曼陀羅本尊や「一代五時図」(妙顕寺蔵)・「伯耆公御房御消息」(大石寺蔵)に記された、日朗筆の「草冠(くさかんむり)」を見ると、その筆蹟は極めて特徴的であり、これが上記三書に見られないことは留意しておかなければならない。筆者の特定は今後の課題である。 次に宝物類で惹かれるのは、寂照院日乾による日蓮聖人御真蹟の模写(口絵13~15参照)であろう。周知のとおり、本満寺本録内御書に収録される『開目抄』『報恩抄』『顕謗法抄』には、日乾による眞蹟対照の記録が残されており、日蓮遺文の文献学上、重要な史料となっているが、このたび、いわゆる「佐渡始顕本尊」も日乾が模写していたことを知った。同本尊はすでに遠沾院日亨『御本尊鑑』にも収録されているが、これを書写した日乾が「於身延奉写御正筆」といっていることは重視されてよい。 日乾の模写本の内、『立正安国論』は同寺から影印版が刊行され、『一代五時継図』については、寺尾英智氏による史料紹介があり、眞蹟対照本『開目抄』『報恩抄』も同寺から影印版が刊行されているが、このたび日乾模写の「御経送状」なども、鮮明な写真で紹介されたことは意義深いといえよう。 最後に日蓮聖人御真蹟『一代五時継図』(№104)について。すでに『日蓮聖人真蹟集成』に写真版で紹介され、『定本遺文』『御真蹟対照録』等にも翻刻され、先に調査を行った寺尾英智氏により「真蹟花押を軸付紙に貼り付け。他筆の返り点・振り仮名あり。継目裏某花押2カ所あり」(『日蓮自筆資料の原本の形状に関する基礎的研究』2000年)と報告されている。ここに添付された聖人の自署・花押は、都守基一氏の解題にもあるように、元来『一代五時継図』に据えられていたとは考えられないが、添付状況を写真で紹介した意義は大きい。また掲載写真を見て気づいたが、本満寺本『一代五時継図』の巻末には異筆による「法花経」「尓前」の注記があり、その筆蹟は六老僧、白蓮阿闍梨日興のものであることがわかった【図版参照】。

|

||||||||||||||||||

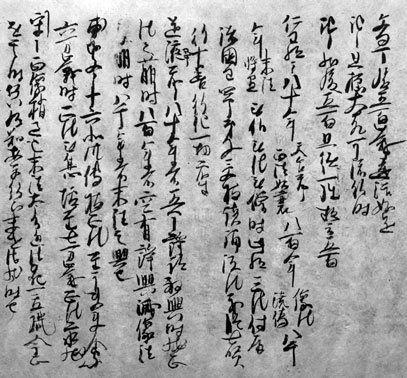

『識分法門一念三千即離事』全九紙は、中山法華経寺の聖教殿に格護されてきた経論釈の要文集である。全容は昭和五十六年に法華経寺から発行された日蓮大聖人第七百年遠忌記念『日蓮大聖人御真蹟御遺文(複製)』によって知ることができる。数年前に研究を始め、ささやかな成果を昨年、都守基一氏が主任をつとめる常円寺日蓮仏教研究所の『日蓮仏教研究』第三号に「中山法華経寺蔵『識分法門一念三千即離事』の一考察(上)」と題して発表させて頂いたが、今回その続編を仕上げることができた。詳しくは後日刊行される『日蓮仏教研究』第四号の拙稿をご覧願いたいが、考察後の感想らしきものを記したいと思う。

この直弟某の筆跡は、弘安四年十月二十一日付『富城入道殿御返事』を代筆した直弟某の筆跡と同じであることが分かっている。常忍宛の書状を代筆し、『識分法門一念三千即離事』でも常忍と合筆している直弟某は常忍に近しい僧に違いなく、代筆書状の例が六老僧の日朗と日興にあるので、日頂の可能性が高いだろう。ただし、日頂の書き物はほとんど残存しておらず、文字照合が困難である以上、あくまで可能性が高いとしかいえない。 重要な問題として、本書は宗祖の要文集を写した写本なのか、はたまた常忍と直弟某が独自に作成した要文集なのかという問題があるが、種々勘案して私は前者だろうと推している。宗祖の要文集は散逸してしまったが、幸い本書は聖教殿に格護されてきた。常忍の『常修院本尊聖教事』の真蹟部に「種熟脱一念三千即離法門」という本書と似た書名があり、これが『識分法門一念三千即離事』の元の書名ではないだろうか。おそらく常忍は真蹟に準ずる写本として、本書を真蹟部に入れたのだろう。 本書を考察して印象深かったことが二つある。一つは前三紙の要文が宝地房証真(─1153~1215─)の『止観私記』の「介爾有心即具三千」釈から抄出されていることである。証真は天台三大部研究の権威者として著名であるにもかかわらず、宗祖遺文にはほとんど登場しない。『浄土九品事』で証真の弟子の名に傍注した「証真の嫡弟」「故宝地房法印証真の弟子」に見えるだけで、『注法華経』の三大部私記の抄録も数はわずかである。そのため今回の発見はたいへん貴重のように思われる。 元大正大学学長の大久保良順氏は、鎌倉末期の成立と思われる『摩訶止観伊賀抄』の解説で、「『伊賀抄』の編纂は、宝地房証真の『三大部私記』を傍にして、問題の所在を『私記』の所述に従って始終提示しているようである。……『私記』を教科書として三大部の諸問題を論義し理解することが行われていたのであろう。この『伊賀抄』がそれを継承しているように見える。とはいえ、『伊賀抄』は必ずしも全面的に『私記』を忠実に祖述し、引用されている祖典を孫引きするのではなく、相当くわしく原典に当たることも怠っていない」と述べている。 当時の人々は、比較的問題の所在を整理して提示している『三大部私記』を傍に置き、自説を展開する土台にしたり、自説と比較・検討する目安にしていたのであろう。『識分法門一念三千即離事』は『伊賀抄』を少し遡るがほぼ同時期である。宗祖も一念三千にかんする要文を『止観私記』の「介爾有心即具三千」釈から抄出して、『観心本尊抄』に代表される自説の正統性・独自性を主張する下準備をされていたのではなかろうか。 二つ目に、後六紙に『法華文句記』の「大乗の上慢」「二つの上慢」の文があることも大変印象的である。「大乗の上慢」「二つの上慢」とは、煩悩即菩提を煩悩は菩提であると誤解して無修行に陥る上慢と、衆生即仏を誤解して衆生と仏が一如平等ならば修行の必要はないと思う上慢のことのようである。弘安三年の『大田殿女房御返事』はこの「二つの上慢」の文を引いて不空・空海・円仁・円珍の密教を批判している。 宗祖晩年の重要な課題の一つに、法華の即身成仏の具体的な究明があったと思うが、それには密教の即身成仏に対する破折が不可欠であった。その意味で『大田殿女房御返事』は重要書だと常々考えていた。しかしながら『法華文句記』の文は他の宗祖遺文には引用されていない。多少残念な気持ちでいたところ、後六紙のこの要文と出合ったのである。俗に「求める者に師はその姿を現わす」というが、求めていた文に出合えた喜びは一入であった。宗祖が長命であったなら、きっと「大乗の上慢」をいっそう究明されたに違いない。 今回の考察で、『識分法門一念三千即離事』は建治二年三月に常忍が母の遺骨の埋葬に身延山を訪れた時に書写されたのではないかと推察したが、本書の輪郭がある程度はっきりしてきたことによって、今後、建治年間および身延期の教学研究に欠かせない資料に『識分法門一念三千即離事』は数えられると思う。(菅原) |

| 今回と次回は、玉沢妙法華寺に所蔵する大聖人の真蹟『注法華経』について少しく解説したい。 よく知られたことだが、大聖人は諸宗と問答する際に、経・論・釈などの証文を大切にされた。例えば念仏宗に対する問答では、「何なる経論を証拠として」弥陀の名号を称えるのか。 「正しくつよき証文候か。若しなくば其の義たのもしからず」 と仰せられ、念仏往生を説くならば明確な経論釈の証文を示せと迫られた。また『守護国家論』では、

論争相手に正しく確実な証文を示すことは、問答における重要なポイントであり、しばしば相手を閉口させる決定打ともなった。 それゆえ当時の学僧は日頃から仏典を渉猟して、自分用の要文集を作成した。大聖人には『秘書要文』『天台肝要文』『破禅要文』『小乗小仏要文』など大小合わせて二十数種の要文集が現存する。まさしく『注法華経』はその集大成である。

『御遷化記録』によれば、大聖人は遺言として、『注法華経』を墓所の寺に安置し、本弟子六人が香華当番の時に披見せよ。つまり、それを用いて日夜に学問修行せよ、と仰せられた。 おそらく大聖人はこの要文集さえあれば、諸宗が束になって問答を仕掛けてきても恐るるに足らない。これによって諸宗を破折し、法華経の正義を宣揚しなさいと示されたのであろう。 『注法華経』の成立は、山中喜八氏の文字鑑定によって文永末年から建治年間とされるが、その頃の『曽谷入道殿許御書』に次のような一節がある。

大聖人にとって『注法華経』とは、『開目抄』『観心本尊抄』等にも肩を並べる、重要な著作物であったと言わなければならない。(池田) |

| 私は本年9月「日蓮遺文に見える国主と国王―佐藤弘夫説への異議―」(阿部猛編『中世政治史の研究』日本史史料研究会)を発表し、昨今、佐藤弘夫氏の論じる「日蓮の国主・国王観」について異議を唱えた。すなわち私は小論において、 日蓮はけっして佐藤氏が主張する「国王=天皇」・「国主=上皇・得宗」という区別はしてい ないし、「日蓮の目に映った当時の日本は、京都にある国王=天皇のもとで鎌倉幕府の実 権保持者(国主)が実質的な全国支配の権能を行使する、一つの国家だったのである」な どという考えは持っていない。 と結んだが、同論では「国主」と「国王」の語句に関する批判に集約したため、論究の及ばなかった事項が多々あった。そこで今回は補遺の一つとして、「国主」「国王」と同義の、日蓮遺文にみえる「天子」について小考することにする。 すでに『日蓮聖人遺文辞典(歴史篇)』の「てんし【天子】」の項が解説するように、日蓮遺文に見える「天子」には、一般にいうところの「天子」、すなわち天上界の人や帝王、天皇(小学館『日本国語大辞典』)の他にも語意があり、日月の神化した日天子・月天子、さらに教主釈尊や『法華経』の真文になぞらえることもある。 ここでは前掲小論で取りあげたように、天皇と同様、上皇や得宗にも「天子」は認められるのか、ということを確認する。なお、対象とした日蓮遺文は、真蹟現存・曾存・直弟写本である。 ①撰時抄

⑥は「十善を持てる人」=国王が「天子」と称されるゆえんを述べ、④⑤は日本国の頂点に立つ者を「天子」とし、①②③⑦は明らかに上皇を「天子」といっている。③については前掲拙稿でも取り上げた。⑦では天皇・上皇をおしなべて「大王」「天子」とする。⑧は即断することはできないけれども、『曾谷二郎入道殿御報』に「蒙古牒状已前、依去正嘉・文永等大地震・大彗星之告、再三雖奏之、国主敢無信用」とあれば、得宗を指している可能性が高い。いずれにせよ「国主・国王」と同様、「天子」を例にとってみても、佐藤弘夫氏の説が不当なることは明白である。 最近はどういうわけか、文献的根拠に基づかない、思いつきの日蓮に関する論著が出回っても、これをただそうとする研究者がいない。誤りを指摘する人がいないから、いいたい放題で、ついには思いつきの説が、文庫・新書・概説書にまで流布するようになった。重症である。 「日蓮は常に、天皇を念頭において国家を考えていた」といった記事。また歴史系研究会では「日蓮はどちらかというと権門体制論に近いのですよね?」といわれた。聞けば佐藤弘夫氏が、『歴史読本』に執筆した論文「国王と国主の日本中世」に依拠しての発言だった。同論文はパッチワークも見事で、日蓮の国王・国主観を誤解させるに充分な説得力をもっていた。佐藤説に対して、私が批判論文を執筆しなければならないと思ったきっかけである。 先日、某大学の名誉教授から「最近の日蓮研究は元気がないし論争も聞かないね」といわれた。つまり「低滞している」とのご指摘だが、ごもっともで返す言葉もなかった。在野の私がいうのは僭越かも知れないけれども、学問の世界はもっと厳格であるべきではなかろうか。(坂井) |

| 前々回の御書コラムでは『注法華経』の成立と意義について述べたが、今回は内容について少し触れてみたい。 宗祖は『曽谷入道殿許御書』に、

歴史家の川添昭二氏は、大聖人をして「たゆまない学道精進に裏づけられた法華経徹信の人」といい、「きわめて理性的な学僧肌の人であった」と推察されているが、まさしく炯眼であろう。 よく法華経の身読・色読といわれるが、それは決して感覚的ものではなく、一偈一句を経論釈に照らして、丹念に読込んでいく学問的な修行が土台となっているのである。それは『注法華経』の経文と、そこに書き付けられた経論釈との関係をみればよく分かる。 例えば末法を示す「後五百歳」という経文は、『薬王品』第二三と『普賢品』第二八にあるが、その文の位置に合わせて、関連の諸文が列記されている。『薬王品』の場合は、

また『普賢品』の場合は、

①金光明最勝王経第六云、②文句一云、③記云、④記云、⑤仁王経云、⑥道液疏云、⑦輔□文云、⑧守(しゅ)云、⑨又云、⑩百光房慶暹律師懺法式云、⑪□云、⑫善見律云、⑬観仏経第七云、⑭中論云、⑮宝法師云、⑯記十云、 等と多くの論釈から「後五百歳」に関する章句一六件が引用・列記されている。中には現在では不明な典籍や書名が難読で読み切れないものもある。

これらの要文には五大部・十大部などの御書に引用が無いものも少なくない。大聖人の思想の深さや広がりを知るためにも、『注法華経』の探究は欠かせない。 ところで現在刊行中である『法華問答正義抄』(興風談所刊)の「浄土宗釈」には、法華経が後五百歳中に広宣流布する証として、

『宗祖御遷化記録』に、

|