|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

一昨年10月、第57回日蓮宗教学研究発表大会(日蓮宗宗務院)において、「伯耆殿并諸人御中御書の原形について」と題する研究報告をさせていただき、その要旨を『興風』17号(2005年12月)に掲載させていただいた。これまで「伯耆殿并諸人御中御書」は、和歌山市了法寺(天台宗)に最末の第19紙が伝わるにすぎず、その内容についても、高木豊氏が『日蓮聖人遺文辞典・歴史篇』(1985年)において、

- 本紙が弘安二年九月二六日の書状の最末とすれば、この時、日興やその周辺は、これより先、九月二一日に起こった下野房日秀とその信奉者らが駿河国熱原瀧泉寺領において苅田狼藉を働いたとして、関係した農民二〇名が逮捕され、鎌倉への連行、やがて処断という事態の進行の中にいたのであって、前一八紙を散逸した全一九紙のこの日蓮の書状は、彼らへ事態への対応の指示と日興らの決意を求めるものであったと考えられる。

と推されるに留まっていた。

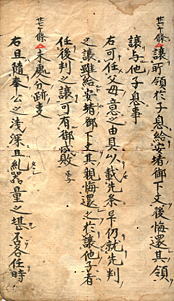

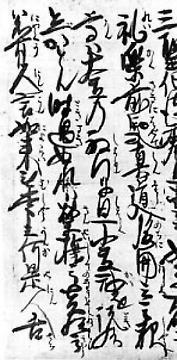

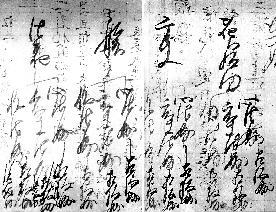

私は先の報告において「伯耆殿并諸人御中御書」の原本調査によって得た知見等をもとに、「三」の丁付を有する「断簡追加」(東京都國土安穏寺蔵)、および「七」の丁付を有する「断簡158号」(京都頂妙寺蔵)は、その内容から、それぞれ「伯耆殿并諸人御中御書」の第三・第七紙ではないかと推考した。

|

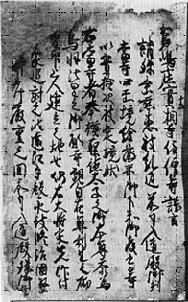

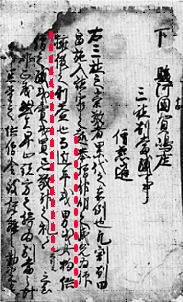

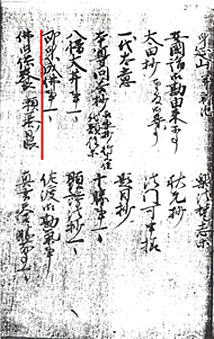

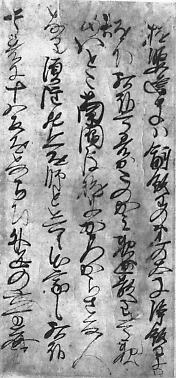

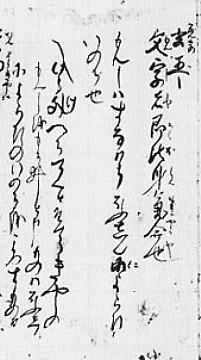

| 【図1】「断簡158号」紙背花押・銘 |

実は「伯耆殿并諸人御中御書」には、寺尾英智氏によって、継目裏花押・同銘と思われる墨痕のあることが指摘されており(『日蓮自筆資料の原本の形状に関する基礎的研究』2000年)、その墨痕は、実地調査によって、「断簡158号」の紙背に据えられた「廿一枚(花押=日興)」の輪郭と一致することが判明した【図1】。これによって「断簡158号」は、「伯耆殿并諸人御中御書」の一部分であった可能性が高まり、内容も、中山法華経寺に現存する日秀らの陳状案に関連するものだから、時期的にも、また当時、訴訟に関する詳細な指示を、日興に与えていることからして、内容的にも問題はない。

こうしてみると、全体「伯耆殿并諸人御中御書」は、滝泉寺院主代行智の訴状に対し、同寺大衆の日秀・日弁等が、得宗家公文所に提出した陳状の内容について、日蓮聖人が詳細な指示を与えた書状ではなかったか、と推されるのである。そのような視点から、関連する断簡がないか通覧していたところ、目にとまったのが國土安穏寺蔵「断簡追加」であった。

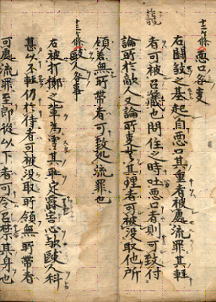

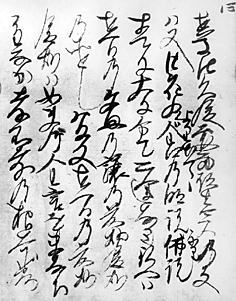

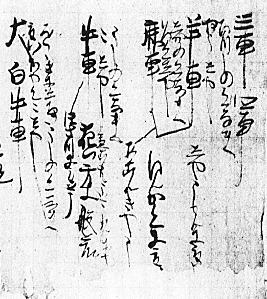

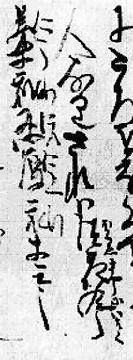

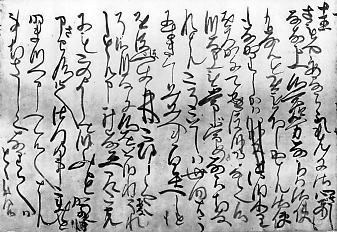

現存文は次のとおり。

|

|

|

|

|

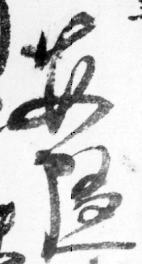

國土安穏寺蔵「断簡追加」(左)と解読文 |

これまた、日秀らの陳状案に、行智の所行として「勧下方之政所代、去四月御神事之最中、法華経信心之行人令刃傷四郎男、去八月令切弥四郎男之頸」と言及されており、内容的にも関連が見られる。

ここで注目すべきは、7紙・19紙ともに紙背・継目裏に、日興の花押・銘の見られたことから、この「断簡追加」も「伯耆殿并諸人御中御書」の一部であるならば、当然紙背に、同様の花押・銘が見られるはずである。しかも「断簡追加」には「三」の丁付、つまり料紙の冒頭部分が残っているから、継目裏花押・銘の有無を確認することができるのである。

残念ながら、先の報告や小論脱稿の段階では、原本を確認することはできず、その可能性を示唆するに留めたが、幸いに本年11月17日、所蔵者ならびに都守基一氏のご高配により、「断簡追加」の実地調査を行うことができた。

寸法は33.0㎝×12.6㎝、本文二行目の「現證か」の「か」は、「ハ」の字に重ね書きしたものである。また予想したとおり、冒頭部の継目裏部には「廿一枚(花押=日興)」が据えられてあって、これを明確に読み取ることができた。よって「断簡追加」も「伯耆殿并諸人御中御書」の一部と見なすことができる。次回の御書システム、バージョンアップの際には、その成果を組み込みたいと思う。ちなみに第7紙の寸法は、32.0㎝×42.5㎝、第19紙は、31.6㎝×29.7㎝である。

今回は、日興の継目裏花押・銘、また内容の検討によって「伯耆殿并諸人御中御書」の原形に迫ってみたが、御真蹟には、まだまだ数多くの断簡が残されている。今後も、こうした書誌・内容の検討を行い、原形の復元作業を進めていくことは、門下にとっての重要な任務であると考える。なお「伯耆殿并諸人御中御書」をめぐる問題の詳細については、冒頭に掲げた『興風』17号所収の拙稿に記している。御覧いただければ幸甚である。(坂井) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

〈四十九院と実相寺〉

駿河国富士川流域を中心とした地域の日蓮教団形成は日興の教化による所が大きい。日興は日蓮の本弟子六人の一人で、弘安元年3月頃まで蒲原荘の天台宗四十九院の供僧を務めている。それ已前に賀嶋荘の同宗実相寺供僧の任にあったとも言われるが確実な史料はなく、大石寺第6世日時筆『日興上人御伝草案』にも「駿州四十九院寺に上り修学あり」(『歴代法主全書』第1巻265頁)とのみあり信用できない。但し堀日亨師も指摘する様に、日興が実相寺との間を往還していた事は容易に推測できる。富士川西岸の四十九院と東岸の実相寺は距離も近く、実相寺には日興の俗縁に当たる弟子筑前房・豊前房等がいたからである。その親交を物語るのが日興筆『実相寺衆徒愁状』である。同『愁状』は同筆『北条時宗奉下文案』『実相寺住僧等申状』とセットで静岡県重須本門寺に格護されている。

〈愁状と下文案と申状〉

|

|

|

|

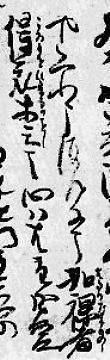

『実相寺衆徒愁状』第1紙

のど奥に丁付「二」が見える |

|

|

|

|

|

『実相寺住僧等申状』第1紙

丁付「十五」が見える |

|

三書は一冊の冊子本で、のど奥に通しの丁付「一」から「十六」が振られている。セット化の目的は、閲覧の利便性を高めて日興と寺僧の行実を永く心に留め、散逸を防ぎ後世に伝える為であろう。『実相寺衆徒愁状』は文永5年(1268)8月日、『北条時宗奉下文案』は同5年3月23日、『実相寺住僧等申状』は同6年12月8日付である。平成元年刊行『静岡県史・資料編5中世一』はそれぞれ史料番号1173『実相寺衆徒申状写』、1172『北条時宗下文案』、1184『実相寺住僧等申状写』として収録する。又、平成8年に興風談所から刊行された『日興上人全集』は三書翻刻と写真図版を掲載している。

1丁から13丁までを占める『実相寺衆徒愁状』は、寺外から任命された第4代院主と院主代の非法を訴え、その解任と寺僧からの院主選任を求めた訴状の写し。『北条時宗奉下文案』は賀嶋荘三社別当職に任命した慈遍へ、供僧職売買等を停止させ、器量の供僧を補して祈祷・経講の勤めを行わせる事を命じた下知状の写し。第5代執権時頼の妻で時宗の母と思われる「尼御前」の仰せにより、第8代執権時宗が発した当『下文案』は注目されるべき史料である。寺僧らはこの下知状の写しと同じものを訴訟の三問三答の中で提出したのではないだろうか。『実相寺住僧等申状』は他所に渡ってしまった実相寺の「四至堺絵図」「御下知御教書」の返却と、それに基づき同寺の境を確認する事を求めた申状の写しである。以上、『愁状』他二書の概要説明を終え、次に『愁状』の内容に入る。

〈院主院主代の非法〉

『愁状』は院主と院主代の非法を51箇条に亘って訴えるが、名前は記していない。『下文案』に見える慈遍を院主に比す堀日亨説は未だ定説化しておらず、私も疑問がある。名前は分からないが、51箇条中の次文は院主の鎌倉在住を示していると思う。朽損した経論・法具、或はその修治料を「被召取鎌倉(鎌倉に召し取らる)」事を訴えた第6条。祈祷用途の仏物を堂舎修造の為と偽り「被召鎌倉(鎌倉に召さる)」事を訴えた第12条。院主は寺家に住し行学を勧む智徳を選任すべしという初代院主の記文に背く事を訴えた第14条。住僧の房地になる柑子を「被乞召於鎌倉(鎌倉に乞い召さる)」事を訴えた第28条。そして第20条に「右の坊は毎月七日、院主寺僧等、本願上人の為に報恩講を修し八巻の妙文を転読せしめ、三問の論義を談話する所也」とある毎月7日の報恩講を院主が履行していたとすれば、院主は毎月実相寺へ赴いた事になるが履行の実態は不明である。

51箇条に明かされる院主非法は以下の通りである。寺僧や参詣者が愁い申すとも本堂・権現社・潅頂堂・如法経堂・庵室・一切経蔵・鐘楼・二王堂・食堂・温室等の修復・修営・造営を怠る事。仏物・燈油料・祈祷料・修善料を押領する事。寺領田畠等を押領して寺僧に省宛しない事。寺中寺林の花木の剪り取りを停止させず、剰え寺庭を芋畠にし、池を埋め立石を棄てて干田を作る事。次に院主代の非法は以下の通り。寺僧に蒲原宿の遊女を送迎させ遊宴を行うため寺が不浄となった事。富士河の魚や野林の鳥を捕って寺中で食す事。利を得るため寺中で養蚕させる事。畳料を押領する事。寺僧や寺役民に不法な引出物を要求する事。寺僧の住房を押領し、又寺僧の房地に地料を取って人を住まわせる事。寺役僧俗の役田・料田・銭等を掠取する事。寺役民を責め追い出す事。寺僧や住民の馬を押領して売る事。10才の鬼鶴を折檻して病にさせた事。

〈院主を解任し寺僧からの選出を求める〉

『愁状』51箇条から見えてくる状況は、公の仏物僧物を押領する上、堂舎境内の整備を蔑ろにし、為に寺僧の法義研鑚や勤行祈祷を衰えさせている実相寺不住の院主。その不住を良い事に数々の不浄・破戒・掠取・折檻等を恣にする院主代。それを陰で非難し失笑する参詣者や住民。与同罪を憂え、厳しい仕打ちを覚悟の上、訴訟を起こした寺僧らの姿である。『愁状』末文の「君の為、世の為、非法の次第を申さざれば現と云い当と云い同罪の譴責を遁れ難きか。仍て恐怖を忘れ屡訴訟に及ぶ」はそれを示している。

11年後の弘安2年、富士下方熱原郷で熱原法難が起きたが、その首謀者である滝泉寺院主代・平左近入道行智(№27465)は得宗家に縁する者と思われる。実相寺院主代も同じ様な在家入道であろう。第24条の如く「偏えに権門張行の間と号し、或は馬を参籠の行人に宛てて鎌倉の女を送らしめ」る事が出来たのもそれ故だろう。張行(ちょうぎょう)とは容赦なく強行する事で、得宗家の威を借りて寺僧を使役する院主代の横暴が見て取れる。第24条にはその行実を寺僧らが「涙を流して悲しみ、見聞の輩、手を扣いて笑う」という文が続く。訴訟を起こした寺僧らの勇気を支えたのは、仏法興隆の熱意は勿論の事、神仏を崇め、寺塔を修理修造して勤行すべき事を定めた第3代執権泰時の『貞永式目』及び追加法であり、寺僧からの院主選出を下知した泰時の『下知状』であり、寺僧からの院主選出・智徳学頭の招聘・寺僧の法義研鑚と戒行を定めた初代院主智印の『四十余箇条記文』だった。

〈供僧の俗人化と供僧職の売買〉

|

|

|

|

『北条時宗奉下文案』第1紙

「而るに近年或る男或る女‥‥或は

売り或は買い敬神の礼を忘る」とある。

|

|

尚、先に触れた『北条時宗奉下文案』には「而るに近年或る男或る女、供僧の職を拘え、或は売り或は買い敬神の礼を忘る」(原漢文)と、社寺の供僧職を売買する俗人男女が登場する。本来、供僧は社寺を建立したり祈祷修法を発願した者、或は別当・院主等の寺家によって器量の寺僧を撰補するのが常であった。それを売買する俗人が何故現れたのか。理由は寺の住僧から撰補する定めが良い意味でも悪い意味でも供僧の地縁的結合を深め、供僧⇒在地性の深化⇒田畠の自作⇒俗人化を生んだと考えられる。その例として、『吾妻鏡』寿永元年(1182)8月5日条の鶴岡八幡社供僧禅睿が挙げられる。禅睿は供僧料所の田畠を自作していた。但し、禅睿は土民と同じ様に在郷に住まわせられ、自作の供僧料田に公事・地子を懸けられている事を訴えている。

ともあれ、田畠を自作していた為に在郷に住まわせられ、土民と間違えて公事・地子を懸けられる様な供僧がいたのである。それが俗人化し供僧職の売買に堕する例が全国で起きていたと推測される。寛元2年(1244)12月2日付で幕府官僚・清原季氏(評定衆)らが富士下方政所代・兵衛六郎へ宛てた文書にも、「早く先の御下知の旨に任せ、男女の相伝を停止し、器量僧徒を補すべき」(『中世法制史料集』第1巻153頁)とある。

その様な供僧俗人化・供僧職売買と、実相寺の如き院主・院主代の非法は同根の様に思える。そんな中で日興や寺僧は、実相寺を改革して仏法を興隆させ様と行動を起こしたのだった。『愁状』は「望み請う、早く根本の道理を糾し院主を寺□□(中の)住侶等に付けられ、離散の思いを止めて永く千秋万歳の□□を致し、徳政の忝なさを仰いで偏えに三密一乗の行学に励」みたいと結んでいる。 (菅原)

|

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

宗祖には『問注得意抄』と称される裁判の心得を説かれた消息がある。それには、

- 「法廷では知人がいても雑談してはならない。奉行人が訴状・陳状を読み上げる際、お尋ねがない限り口を開いてはいけない。たとえ敵方が悪口を吐いても、一二度は聞かぬふりをして、三度に及んだら顔色を変えず『あなた方は同輩ゆえ、私的な遺恨など全くありません』と、荒い言葉遣いにならぬよう穏やかに申し上げなさい。またお供の者にも喧嘩などしないよう厳しく申し付けなさい」(通釈)

等とあり、実に微に入り細を穿って教導されている。この消息が訴訟事に馴れた文筆官僚の富木常忍宛であることを思えば、宗祖の裁判に関するエキスパートぶりが知られよう。事実、宗祖は三十歳頃、すでに領家の「方人」となり、地頭の東条景信との土地紛争を勝利に導いている。沙汰雑掌=荘園に関わる訴訟の担当者としても遺憾なく能力を発揮されていた。

法律に詳しい日蓮聖人――それは所領に関わる熾烈な裁判闘争に明け暮れる武士や支配者の抑圧に苦悩する農民たちにとって、信頼し得る最大の拠り所でもあった。

むろんのこと宗祖は武家社会の法典である『御成敗式目』(以下『式目』と略す)やその後に発令された『追加法』等にも、かなり通暁されていた。『式目』に出てくる用語が諸御書に随分多く用いられている。

例えば、「与同罪」「訴状」「訴人」「訴陳」「謀書」「火印」「罪科」「非法」「理非」「先例」「傍例」「問注」「成敗」「偏頗」「悪口」「方人」「道理」「政道」「先判・後判」など、共通の用語例は枚挙に遑がない。それらは法律用語として使われる場合もあるし、教義解釈に随義転用される場合もある。また、先の『問注得意抄』の一文にしても、『式目』第十二条の「悪口咎事」を意識し、教訓されたことは次の条文を読めば明らかであろう。

|

|

|

|

|

興風談所蔵、天文五年本『御成敗式目』。

第十二条「悪口咎事」。 |

|

中山法華経寺蔵『問注得意抄』。

宗祖は法廷での雑言や悪口を誡めている。 |

それには、

-

「一、悪口の咎の事。

右、闘殺のもとは悪口より起こる。それ重くは流罪に処せられ、其れ軽きは召しこめらるべきなり。問注の時、悪口を吐かばすなはち論所を敵人に付けらるべし。又論所の事その理なくは他の所領を没収せらるべし。若し所帯なくば流罪に処すべき也」(『中世法制史料集』第一巻四一頁。「御成敗式目仮名抄」)

と記されている。法廷闘争の際に悪口を放てば、論所=訴訟で問題となっている土地が「敵人」に付されるとある。これによっても宗祖がいかに『式目』に精通していたかを知るのである。

残念ながら全文は現存しないが、おそらく宗祖は『式目』の写本を所持されたであろう。わずかではあるが、『式目』の起請文に関わる部分を書写したと思われる断簡二行が西山本門寺に伝わっている(システム№36794)。

また『下山御消息』を拝すれば、宗祖が『式目』を熟読され、如何に大切に用いられたか了解されよう。

- 「たとひ日蓮は大科の者なりとも国は安穏なるべからず。御式目を見るに、五十一箇条を立てて、終りに起請文を書き載せたり。第一第二は神事仏事、乃至、五十一等云云。神事仏事の肝要たる法華経を手ににぎれる者を、讒人等に召し合はせられずして、彼等が申すままに頸に及ぶ。然れば他事の中にも此の起請文に相違する政道は有るらめども此れは第一の大事なり。日蓮がにくさに国をかへ、身を失はんとせらるるか。」

と示されて、厳しく幕府を叱責された。

文中の『式目』五十一条を括られた起請文は、裁判が「道理」に基づき公平であることを誓約している。しかし起請文に背いて、日蓮憎さから非道を行っているのは『式目』を定めた幕府自身なのである。宗祖は「御式目をも破らるるか」と云われ、起請文に相違する最も甚だしい行為とは、咎なき日蓮を流罪に処したことだと断ぜられた。

宗祖は世間・仏法ともに「道理」を重んじられた。幕府が二度の流罪を遂に赦免せざるを得なかったのは、種々の思惑というよりも宗祖の側に「道理」が厳然としていたからではなかろうか。

(池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

前回のコラムで、宗祖が法律に詳しく檀越の裁判闘争に際して、いろいろ教訓されている模様を紹介した。御書には訴訟や罪科に関する用語が多く出てくるが、弟子檀越は裁判や法律に強い宗祖に全幅の信頼を寄せていたようである。

今回は引き続き、宗祖が『御成敗式目』をこれほど読込まれていたのか、という具体例を二三示してみたい。まずは次に掲げた『式目』第二六条に目を通していただきたい。

|

「一、所領を子息に譲り安堵の御下文を給はりて後その領を悔還し他の子息に譲り与ふる事。右、父母の意に任すべき由、具に以て先条に載せ畢んぬ。仍て先判の譲りに就き安堵の御下文をたぶと雖も、其の親これを悔還し他の子息に譲らんに於ては後判の譲りに任せて御成敗あるべし」 |

これは、所領を子どもに譲るに当たっての条目である。子どもが親から土地を譲られ、安堵の下文を得ても、後に親が取り消して他の子どもに譲り直した場合、後判=後に出された譲状に任せて判決せよと示した法令である。つまり逆からいえば、先判の譲状は、後判が改めて示された場合、まったくその効力を失うと明示したものである。

実はこの「先判後判」という裁定の方法が、一代聖教の教相判釈にも通じている。むろん宗祖はこの条目を熟知されていて、

|

「仏説すでに大いに分かれて二途なり。譬へば世間の父母の譲りの前判後判のごとし。はた又、世間の前判後判は如来の金言をまなびたるか。孝不孝の根本は、前判後判の用不用より事をこれり」 |

と『法門可被申様事』に示されている。「父母の譲りの前判後判」とは明らかに『式目』第二六条を指している。仏説の二途とは爾前経と法華経のこと。前判=爾前経を離れて後判=法華経を用いよとの説示である。宗祖はここで「世間の前判後判は如来の金言を学びたるか」と仰せられ、『式目』が仏教から学んだ可能性をも指摘されている。

|

|

|

|

|

興風談所蔵、天文五年本『御成敗式目』。

第二六条「一、譲所領於子息給安堵御下文後悔還其領譲与他子息事」。 |

|

中山法華経寺蔵『法門可被申様事』。

四行目に「世間父母譲前判後判/とし」等とみえる。 |

「先判後判」の用例は他の御書にも、

|

「先判後判の中には後判につくべし」(『開目抄』№16149) |

|

「先判に付きて後判をもちゐぬ者にては候まじきか」(『南条兵衛七郎殿御書』№13650) |

等とあり、爾前経と法華経の優劣を示す判釈として常用されている。もう一つ御書から「先判後判」の興味深い考え方を紹介しよう。

|

「若爾らばいかにまけたる問注の義と恐れかへされたる先判をば公家武家にはをさめをかれたるべし。先判は後判のためのかたうどとなり、まけたる問注の記はかつものの証文となる。故にをさめをかれたるなり」(『念仏破関連御書』№36693) |

との一文である。これは所領の譲りではなく、訴訟の判決に関することと思われるが、先判は後判により破られた後は、勝訴した側の証文となると示されている。先判は敗訴を認めた証文として「後判のかたうど」となるのである。

実はこの「先判後判」は、日興門流における勤行の化儀として現在も活かされている。朝夕の勤行に日興門流では方便品・寿量品、そして唱題と順に唱えて行くが、方便品は迹門無益にして仏因とはならない。それならば、なぜ私たちは方便品を読誦するのか。それはあくまでも本門に破られた側の証文として読み上げているのである。日興上人が方便品の読誦を「所破」のためと明確に示された所以である。

その点は三位日順の『雑集』にも、

|

「尋て云く、仏前に於て方便品を読み奉る所作の時、必ず是までは無間業と読むべきか。答ふ、其は事新しく是までは無間業と云はずとても、自然と本門寿量品を読み奉れば方便品は所破となるなり。無始より迹は本の為に所破となるべきなり」(富士宗学要集2巻97頁) |

と述べられている。すなわち日興門流では方便品の読誦に得益を認めていないが、読誦の際に「是までは無間業」と断るべきかとする設問に対し、わざわざ言わずとも寿量品の読誦により、自然に「方便品は所破となる」と示されたものである。

宗祖の『式目』に関する理解が、日興門流の法門や化儀のあり方に通底している一例と言えないであろうか。 (池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

以前、本コラムで「四条金吾の主君」について述べたが、今回はその続編、四条金吾の家族について述べてみたい。四条金吾の家族構成は宗祖の書状に比較的詳しく書かれているが、いくつかの疑義濃厚な書状もあり、それらを整理しながらまとめてみよう。

《父母》

まず父母であるが、父は先のコラムで『頼基陳状』の文を引き、名越光時の家臣であることや、その忠臣ぶりを紹介しているので参照していただきたい。本陳状案作成時に、宗祖は名前を失念されたのか「故親父〈中務某〉」と記されているのが残念である。本化聖典によれば、内船寺のある山梨県南巨摩郡南部町内船に住する、四条氏の後裔四条蔦次郎家に伝わるという家系図では、頼員(よりかず)と称したようであるが、本家系図の根拠及び信憑性は不明である。「故親父」とあるから本陳状案の建治三年六月時点で物故していることがわかる。

母親は文永九年九月八日状『四条金吾殿御返事』の、

|

「御身には一期の大事たる悲母の御追善第三年の御供養を送りつかはされたる事、両三日はうつつともおぼへず。」(システム№17286) |

との文によれば、文永七年に亡くなっているようである。『四条金吾殿御書』には、

|

「我が母心ぐるしくをもひて、臨終までも心にかけしいもうとどもなれば、失をめんじて、不便というならば、母の心やすみて孝養となるべしとふかくをぼすべし。」(システム№25088以下) |

とあって、娘たちを心配しながら亡くなっていったようである。

《妻日眼女》

四条金吾の妻は『四条金吾殿女房御返事』(真蹟断存・文永十二年正月二十七日)に、

|

「今は左衛門殿を師とせさせ給ひて、法華経へみちびかれさせ給ひ候へ。又三十三のやくは転じて三十三のさいはひとならせ給ふべし。」(システム№19435以下) |

と述べられており、文永十二年時点で三十三歳であり、夫四条金吾と共に宗祖に帰依していたことがわかる。ちなみに四条金吾の年齢は、その件に関して一番信頼できる資料『日進聖人仰之趣』によれば、文永八年龍口法難の際二十七歳であるというから、この年三十一歳であり、二歳年上の姉さん女房であったことになる。

また『日眼女釈迦仏供養事』(身延曾存・弘安二年二月)に見られる「日眼女」は、『日祐目録』

(写本の部)に「頼基ノ日眼」と記され、また弘安三年二月に日頼(四条金吾)と共に本尊を授与

されているから、四条金吾の女房であることはほぼ間違いない。

|

| 『日祐目録』「佛御供養 頼基ノ日眼」とある |

本状には、

|

「今の日眼女は三十七のやく(厄)と云云。……今、日

眼女は今生の祈りのやうなれども、教主釈尊をつくりま

いらせ給ひ候へば、後生も疑ひなし。」(システム№26941) |

とあり、先の三十三歳に続いて三十七歳の厄年の祈念を依頼している。先には「四条金吾殿女房」であったのが、本状では「日眼」という日号が授与されており、これは建治三年頃からの夫の危機を、陰から支えた功労によるものかもしれない。

|

「二十九億九万四千八百三十人の女人の中の第一なりとをぼしめすべし。」 |

とその信心強盛なることを称賛されている。

《子供》

四条金吾の子供については、疑義濃厚な『四条金吾女房御返事』(『日朝本録外御書』・文永八年五月)に、

|

「懐胎のよし承り候ひ畢んぬ。それについては符の事仰せ候。日蓮相承の中より撰み出だして候。……口伝相承の事は此の弁公にくはしく申しふくめて候。」(システム№15382) |

とあり、さらにそれを受けた形で作成されたと思われる『月満御前御書』(『他受用御書』・文永八年)に、

|

「若童生まれさせ給ひし由承り候。目出たく覚え候。殊に今日は八日にて候。彼れと云ひ、此れと云ひ、所願しを(潮)の指すが如く、春の野に華の開けるが如し。然ればいそぎいそぎ名をつけ奉る。月満(つきまろ)御前と申すべし。」(システム№15399) |

とあり、さらに「……今の童女」とあるから女子という想定である。

また『経王御前御書』や『経王御前御返事』に見られる「経王御前」を、四条金吾の男子とする説、あるいは女子とする説(『高祖年譜攷異』『録外考文』など)があるが、その根拠は示されていない。

一方確実な御書『四条金吾殿御返事』(真蹟断存・建治三年七月)では、

|

「とのは子なし、たのもしき兄弟なし、わづかの二所の所領なり」(システム№24348) |

とあり、子供がいないと明記されているのであって、ここは素直に四条金吾には子供がいなかったとするべきであろう。

《兄弟・妹》

次に兄弟についてであるが、男兄弟は『崇峻天皇御書』の、

|

「況や此の四人は遠くは法華経のゆへ、近くは日蓮がゆへに、命を懸けたるやしきを上へ召されたり。」(システム№24652) |

の文や、『種々御振舞御書』の、

|

「今度頸を法華経に奉りて其の功徳を父母に回向せん。其のあまりは弟子檀那等にはぶくべしと申せし事これなり、と申せしかば、左衛門尉兄弟四人、馬の口にとりつきて、こしごへたつの口にゆきぬ。」(システム№20542) |

との文によれば、四条金吾を含めて四人兄弟であったことがわかる。また兄弟の構成は『崇峻天皇御書』には、

|

「竜象と殿の兄とは殿の御ためにはあしかりつる人ぞかし。」とあり、また「いかにとがありとも、弟ども且くも身をはなち給ふな。」 |

とあるから、兄一人弟二人であったことがわかるのである。

龍口法難の際には、四条金吾と共に兄弟四人で、連行される宗祖のもとに駆けつけ、そうした行為故であろう、「一所懸命」の屋敷を没収されたようで、その当時は四人揃ってかなりの強信であったことがうかがわれる。しかしその後兄は退転して龍象房に帰依し、弟たちも金吾とは必ずしもうまくいっていなかったようである。不和であったばかりでない。先の『崇峻天皇御書』の文からは、四条金吾が建治三年に主君から御勘気を蒙った背景に、兄の関与があったことをうかがわせる。

しかし宗祖は、このたびこそが彼等に信仰を取り戻させるチャンスであると捉えられ、

|

「又御をとどどもには常はふびんのよしあるべし。つねにゆぜにざうりのあたいなんど心あるべし。」(『四条金吾殿御書』システム№25086) |

などと、彼等を大目に見て、かえって不便であると思い切り、細心の心配りをするように、繰り返し懇切に指導されている。四条金吾は宗祖の意をよく理解し、隠忍自重してことに当たった故に、間もなく主君の御勘気は解かれ、没収された所領も回復するばかりか、新たな所領を賜ることとなった。

しかし、残念なことに兄弟達は、金吾の誠意を受けいれることはなかった。弘安二年四月二十三日状『四条金吾殿御返事』(『陰徳陽報御書』)には、

|

「とののあにをととはわれと法華経のかたきになりて、とのをはなれぬれば、かれこそ不孝のもの、とののみにはとがなし。」(システム№26635) |

と、三人の兄弟が法華経信仰を取り戻すことができなかったのは彼等自身の責任であって、けっして四条金吾の責任ではないと、これまでの四条金吾の努力を評価されている。

一方女兄弟も複数の存在がうかがわれる。主君の御勘気が解かれ、日々の出仕の伴にも復帰した建治四年一月の書状『四条金吾殿御書』には、

|

「又女るひはいかなる失ありとも、一向に御けうくんまでもあるべからず。ましていさかうことなかれ。‥‥‥我が母心ぐるしくをもひて、臨終までも心にかけしいもうとどもなれば、失をめんじて、不便というならば、母の心やすみて孝養となるべしとふかくをぼすべし。」(システム№25088以下) |

とあり、また先出の弘安二年四月状『四条金吾殿御返事』(『陰徳陽報御書』)にも、

|

「をうなるいどもこそ、とののはぐくみ給はずは、一定不孝にならせ給はんずらんとをぼへ候。所領もひろくなりて候わば、我がりやうえも下しなんどして、一身すぐるほどはぐくませ給へ。さだにも候わば、過去の父母、定めてまぼり給ふべし。」(システム№26636) |

と述べられている。「女るひ」「をうなるいども」とあるから複数であることはわかるが、何人であったかはわからない。また「臨終までも心にかけしいもうとどもなれば」とあってそれは妹であったことが知れる。

母親が文永七年に亡くなるとき、娘の行く末を心配していたようだが、それは娘たちが年若き故でもあったのではなかろうか。文永七年に四条金吾は二十六歳。弟二人の存在を考慮すれば、妹たちは十代であったことは充分考えられるのである。

そしてこのことは、四条金吾の出生について、寛喜元年(1229)とし文永七年時点では四十二歳となる端場坊説や、寛喜二年(1230)で同じく四十一歳となる内船寺説よりも、寛元三年(1245)生れで二十六歳とする『日進聖人仰之趣』が妥当であることを補完していよう。

それにしても宗祖の、この母親の心情を代弁する言葉には、とても四条金吾からの伝聞によるとは思えない、直接的な情感が溢れている。宗祖は四条金吾の母親とも、直接の親交があったのではなかろうか。

(山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

三年前、有志勉強会の席上「御真蹟を講読してみようか?」という提言をした。まずは和漢混交文体の御書を既刊本と対照しながら拝読し「いずれは漢文体の御真蹟を読めるようになろう」という、遥かなる目標を掲げ、とりあえず次回の勉強会までに、言い出しっぺの私が、御真蹟の「かな字典」を作って配付するということになった。聖人の字典としては、川澄勲氏『仏教古文書字典』(1982年)、同氏『日蓮大聖人用字集』(1986年)、松本慈恵氏『日蓮聖人書体字典』(1991年)という、すぐれた既刊書があるので、これらをコピーして配付すれば事足りるのだが、それでは勉強にならない。

また無い物ねだりをいえば、既刊書では、聖人筆の「かな」が一文字ずつ独立したかたちで紹介されているため、連綿を読むときの手ほどきにはならないのではないか? その点も改善して「かな字典」を作ってみよう、と思い立ったのである。

まず御真蹟に記されている「あ」の字を片っ端から拾い上げてみた。そしてコピー用紙に、切り抜いた「あ」の字を貼り付ける作業を行っていたところ、ちょっとしたことに気づいた。どうやら聖人の「あ」の〝くずし〟には、種類があるようだ。そこで「あ」のグループ分けをしてみると、二つに分類することができる【下図参照】。なるほど、Aは、かなの「あ」、Bは漢字の「安」だったのか。楷書は別として、聖人は、漢字の「安」をくずし字で用いる場合、第一画目は、左から筆を入れて、上に一回転させて(もしくは右に大きく抜けてから)筆を下ろす。かなの「あ」を書く場合は、左から筆を入れて、回転させずに、そのまま真っ直ぐ筆を下ろす。この書き分けは終始一貫しており、聖人が意識的に書き分けていたことがわかる。

| A |

かな |

あつかり |

|

あまのり |

|

あそはし |

|

あ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| B |

漢字 |

安穏 |

|

安樂行 |

|

安明 |

|

安 |

|

|

|

|

|

すでにご存知の方も多くいらしたことと思うが、まさか「あ」の字に、こうした書き分けがあるとは思っていなかった私にとって、これは大きな発見だった。こうしてみると、全体、聖人の文字には、いろんな書き分けがあるのではないか? 年代によって文字のくずし方が変化したりするのではないか? そうであるならば、花押の変遷と同じように、文字の変遷も系年特定の大きな手がかりとなるのではないか? そんな希望的観測を持ちたくなる。その後、大した発見はないが、字典の編纂、特に系年の確定している御真蹟編年字書の編纂は、今後の研究において、極めて重要な作業となるのではないかと思う。かつて、御真蹟研究の大家:山中喜八氏は、『注法華経』の筆蹟について、

|

大曼荼羅を含めて六百余点に上る現存御真蹟が、おのずからに垂示する聖筆の年代的特長をも考勘したところ、注法華経の御真蹟は、最も早いものでも文永九年以前には溯りがたく、最も遅いものは弘安初年に属し、大半は文永十一年から建治三年に亘る期間のものと推定せざるを得なかった(『私集最要文注法華経』下-968頁、1970年) |

と語った。御真蹟の研究に取り組んだことのない私には分からないが、御真蹟の一文字一文字を注視して研鑚していけば、山中氏のように、大凡の年代を提示することだってできるのではなかろうか。悠久なる作業だろうけれども、いつかそうしたことを念頭に、字典を完成することができたらと思う。

ちなみに『御書システム』では、2001年(ver9.07)以来、真蹟直読欄において、さまざまな研究に対応できるよう、聖人の用いた変体仮名を、外字作成によってそのまま表記し、検索・絞込の出来るよう便宜をはかっている。すでに各方面において活用されているが、興味のある方はぜひ御覧になっていただきたい。

(坂井) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

御書の中から、中古天台文献にみられる語をランダムに拾っているわけだが、今回は「すりかたぎ」について調べてみた。

「すりかたぎ・摺りかたぎ・すり形木・摺り形木・摺形木」といろいろな文字列を想定して絞ってみたが、大聖人の御書中ただ一カ所のみ

|

「爰に日蓮いかなる不思議にてや候らん。竜樹・天親等、天台・妙楽等だにも顕はし給はざる大曼荼羅を、末法二百余年の比、はじめて法華弘通のはたじるしとして顕はし奉るなり。是れ全く日蓮が自作にあらず。多宝塔中の大牟尼世尊・分身の諸仏のすりかたぎ(摺形木)たる本尊なり。」(『日女御前御返事』新定1724頁) |

と使われている。

「すりかたぎ」の語は、日本国語大辞典(小学館)によると、『東北院職人歌合(東北院職人尽歌合)』二番(経師職人)の、

|

「禿はてし 文字がたもなきすりかたき こよひのつきに あらばかさばや」 |

の歌を挙げ、経巻や書物などをを作る際、印刷するために彫った版木を指す、ということである。

|

|

|

『東北院職人尽歌合』の経師(『国史大辞典』) |

この「すりかたぎ」が、「摺形木の顕本」「摺形木の五百塵点」「摺形木の法華」という語で中古天台文献の中にも登場する。これは『法華文句』第九巻の

|

「若爾開三顕一諸仏道同。開近顕遠亦諸仏道同」(大正蔵34巻、127中)の文、ならびに、「必先三後一先近後遠」(同、134頁) |

の文を受けての言葉だと思われる。すなわち、釈尊が寿量品で五百塵点を説き開近顕遠したように、諸仏もまた皆同じように開近顕遠することを言ったものである。

「摺形木の顕本」について、『等海口伝』(『宗大事口伝抄』、1340年頃成立、府中の等海が当時の口伝法門を集めたもの)に静明(俊範の弟子)御義として、

|

「静明御義云ク、摺形木ノ顕本・当体ノ蓮華ト云深秘ノ法門コレ有リ(中略)顕本ノ時ハ、常在霊山ノ教主、本来本有ノ如来也。仍テ能説ノ教主モ釈迦、一仏所説ノ法門モ一乗妙法蓮華経也。所住ノ山又霊鷲山也。然ハ則チ十方三世ノ諸仏ト云ハ、同仏カ同所ニ出テ、同法ヲ更更(カイグリカイグリ)持言ニコレヲ説ク也。」(天台宗全書9巻511頁) |

と説き、釈尊が霊鷲山で法華経を説いたように、三世の諸仏もそれぞれ、同じように法華経を説き、同じ顕本をするのであるとしている。また『一心三観本文』(西教寺蔵写本、1312年以前成立)には、

|

「弘安三年(1280年)三月新勧学談義ノ時、静明法印云ク、最初実得無作ノ三身顕レシ中間番々未来永々出現也。秋毫モカハラサル也。故ニ最初実得ノ無作ノ三身ヲスリカタキトシテ世々番々ニスリ顕ス故ニ、一塵モ替目無ク今日ノ如ク出世成道スル也。」(28丁裏) |

と記し、つまり、一塵の違いも替わり目もなく、まるで判で捺したように三世の諸仏も同じ顕本をするのであるということを表わしている。さらに『大和庄手裏鈔』(『續天台宗全書』口決1、105頁)には、

|

「摺形木ト云名ハ、当体ヲ改メズ本来無作ナル故也。所以ニ我等念念歩歩刹那ノ心改メズ自受用智ナル也。サテコソ無作三身トモ云無為常住トモ云也。」 |

として、当体を改めず本来無作であるという意味で使っている。

前出の『日女御前御返事』の御文も「是れ全く日蓮が自作にあらず」というお言葉からすると、「多宝塔中の大牟尼尊と分身の諸仏と秋毫もかわらず、一塵も替わり目なく同じように、当体改めず」というふうに理解したい。

ところで『天台伝南岳心要抄』(政海撰、1296年成立)には、

|

「祖師大和庄法印御房御時、良輔右左大臣、摺形木ノ五百塵点ト云事秘教中ニコレ有リヤト御尋ネアル時、一切学匠真言師コレ申サズ。慈鎮和尚ト祖師法印御房申サル御義コレニ同ズ。左右大臣之感ゼラレ畢。」(続天台宗全書 口決1、21頁) |

とあり、また、前出の『等海口伝』にも心賀御義として、

|

「摺形木ノ五百塵点トハ、慈鎮和尚、慈覚大師ノ最秘ノ御書ノ中ヨリ御覧シ出サル事コレ有テ、俊範法印ニ仰セ合サル時、俊範法印始テ摺形木ノ五百塵点ト云事ヲハ申シ出タル也。」(天台宗全書9巻510頁) |

と記し、慈鎮和尚(慈円)と俊範等の間で談義する中に、諸仏の顕本が決まって五百塵点であることを「摺形木」という言葉で形容するようになったのが始まりであるとしている。そのことは、若干内容は違うが、『大和庄手裏鈔』(『續天台宗全書』口決1、104頁。1477年以前成立)の文章からもうかがえる。

ここで少し気にかかる所がある。『天台伝南岳心要抄』の「摺形木ノ五百塵点ト云事秘教中ニコレ有リヤト御尋ネアル時、一切学匠真言師コレ申サズ」の文である。申さなかった理由は何だったのだろう。深読みかもしれないが、これは秘密教に、法華経寿量品の五百塵点のような明確な顕本が説かれていないからだろうと思われる。だから「一切学匠真言師」が答えられなかった。とすると、「摺形木ノ五百塵点」は、この秘密教にないところの顕本を補うために、慈鎮和尚と俊範等が「仰セ合ワサレ」て考え出されたものではないかと推理できるのである。

「すりかたぎ」の語をめぐってはいろいろ考え廻らしてみるのだが、もうひとつ興味深いのは、前出の西教寺蔵の『一心三観本文』の記載である。「弘安三年三月新勧学談義」という、その談義の規模は明確ではないが、公の場で、しかも「最初実得の無作三身ヲスリカタキトシテ」という静明法印の発言である。具体的な期日・場所など史実なのかどうかについては他の文献からも確認できるか調べる必要があるが、いずれにしても、静明は五百塵点の顕本は「無作三身」であることを強調している。ほかにも前出の『等海口伝』(天台宗全書9巻511頁)のすぐ後に続けて、

|

「当流ニハ当体ノ蓮華ト云事深ク習也。当体蓮華ト者、三世諸仏ノ心蓮台、一切衆生ノ心法也。衆生ノ心法ト者、八葉肉団・八葉白蓮也。因果不二権実一体ノ姿也。此ノ法ヲ説顕シテ法華ト名ル也。」 |

とあり、「当体蓮華」「肉団」「八葉ノ白蓮」「無作三身」など、特徴的な語が使われている。このような語が使われている『当体義抄』のような御書も、この「静明御義」を意識した中でできたもののような気がしてならない。

(成田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

《断簡と断片》

御書システムでは全遺文について、「C=0、真蹟が完全、もしくはその大部分が伝わるもの」から「C=9、偽書と判断されるもの」の10段階にクラス分けし、御書本文欄・御書資料欄の書名の右隣に数字で示している(クラスの内容については、初期画面=メインメニューの「システム説明」p22参照)。

そのクラス分類では、「御書文章の全貌が伝わらず、その一部のみが真蹟断簡として伝わるもの」を「C=1」とし、「写本等により全貌が伝わる御書の一部が、真蹟断片として伝わるもの」を「C=2」としている。この「断簡」と「断片」の使い分けは、『昭和定本日蓮聖人遺文』『日蓮大聖人御真蹟対照録』『日蓮聖人真蹟集成』等においては必ずしも明確ではなく、すべてを「断簡」と称したり、あるいは両者が混用されている。しかし御書システムでは、高木豊氏が『日蓮聖人遺文辞典』(歴史篇)「断簡」の項で、

|

「写本によりその全文を知り得る日蓮遺文の既知の断簡を断片といい、未知の遺文のそれを真蹟断簡と呼んで区別している」 |

と提唱されたのを受け、それを用いている。

さて、御書システムは毎年バージョンアップをして内容の充実に努めているが、新発見の遺文を追加掲載していくことも、その重要な作業の一つである。新発見遺文は我われの調査によってなされたものもいくつかあるが、なんといっても中尾堯氏が「ご真蹟に触れる」(『日蓮宗新聞』連載)等で発表されている業績が、質量共に群を抜いている。

以下に紹介するのは、中尾氏が「ご真蹟に触れる(147)」(平成九年十月二十日号)で紹介された、福井県今立郡今立町感応寺に所蔵される新発見日蓮聖人遺文四点の内、「鷲の山よりハ東南十万八千里の山海」という断簡である(写真②)。

《断簡から御書断片へ》

上記断簡の解題を付すにあたり、まず類文があるかどうかを探すことから始めることにした。冒頭の「鷲の山」で絞り込むと、番号1-432「身延山御書」の、

|

「立ちわたる 身のうき雲も 晴れぬべし たえぬ御法の 鷲の山風」 |

という一首がヒットしたが、それ以外にはない。しかし「絞り込み」にはコツがあって、「鷲の山」でダメでもあきらめず、転写時に語句が変わることもあり得るので、たとえば「霊鷲山」とか「鷲山」とか「霊山」など、少し方角を変えて絞り込んでみることも重要である。そこで「霊鷲山」で絞り込むと30件がヒットし、順に見ていくと番号1-044「法華経題目抄(法華題目抄)」の、

|

「霊鷲山より東北十万八千里の山海をへだてて摩訶尸那と申す国あり。震旦国是れなり。」 |

というご文が目に入った。よく似ているのだが、残念なことに本断簡は「鷲の山」「東南」であって「霊鷲山」「東北」でない。「鷲の山」と「霊鷲山」の違いはともあれ、「東南」と「東北」では大違い。おしいなぁーと思いながら、諦めきれずにその画面を眺めていると、御書本文の下に表示されている「門下写本」が目に飛び込んできた。大石寺三世日目所持本である(写真③)。

|

「佛滅後一千五(+百)余年にあたり / て鷲の山より東南十万八千里の山海と(を)へたてゝ摩訶尸那と申国あり震 / 旦国是也」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

写真①

「法華経題目抄」断片」(『真蹟集成』4-87頁) |

|

写真②

福井県感応寺蔵「法華経題目抄」断片 |

|

写真③

宮城県妙教寺蔵、日目所持本の同箇所 |

|

なんと「ハ」が抜け、「を」を「と」としている違いがあるものの、ほとんど全文ぴったりではないか。他の「法華経題目抄」断片(写真①)とくらべても、字体・筆勢等申し分ない。現行活字御書が「東北」となっているのは、尸那はインドの東南ではなく東北に当たる故に、いつの頃かは不明ながら、後世筆写や御書編集などの際に訂正されたためであろう。ちなみに『刊本録内』は、「一千五百余年にあたりて」とある「あたりて」を、「當」と漢字にした上で、返り点を打って「霊鷲山より東北に当たりて」と読んでいる。このような訂正や語句のちょっとした変化は、必ずしも咎められるべきことではない。しかしもし、この宗祖のご文を忠実に筆写した目師所持本なかりせば、本断簡は永久に単なる一行断簡として伝えられるに止まったであろう。一断簡から「法華経題目抄」の断片へ。古写本がみごとに御書断片を救い出したのである。 (山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

音訓両読ルビがある日蓮の『三車四車ツリモノ(断簡二四三)』と同様、日興の『玄義集要文』にも両読ルビがある。これをもって『図録日蓮聖人の世界』は日興に「門弟育成における一種のパターンが日蓮より受け継がれていた」と指摘している〈74頁・平成13年刊〉。当コラムはその継承過程に日蓮と日興の共同作業があったことを紹介して、『図録』の指摘を補強する。初めに『図録』掲載の『三車四車ツリモノ』『玄義集要文』を再録し、次に共同作業二例を紹介する。ただし『玄義集要文』は『図録』とは違う文を紹介した。

《『三車四車ツリモノ』『玄義集要文』の音訓両読ルビ》

日蓮は『三車四車ツリモノ』〈御書システム番号4-243〉の「羊車」に訓読ルビ「ひつしのくるま」と音読ルビ「やうしや」を振り、「しようもん(声聞)にたと(譬)う」と説明する〈カッコ内漢字は菅原記入。以下同〉。他の「鹿車」「牛車」「大白牛車」も同様である。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

『図録』紹介の『三車四車ツリモノ』 |

日興の『玄義集要文』も、法華玄義第五の「玄五云、文字者即法身気命也」の右傍に日興自身が音読ルビ「くえんきの」「もんししやそくほしんけみやうや」、左側に訓読ルビ「もんしはすなわちほふしんによらいのいのち也」を振り、「けう外へちてん(教外別伝)とたて(立)てきやう(経)のもんし(文字)をもち(用)いしと申ものは、ほふしんによらいひ(法身如来)のいのち(命)をころ(殺)すものなり」と説明している。日興に「門弟育成における一種のパターンが日蓮より受け継がれていた」ことは明らかである。

|

|

|

|

『玄義集要文』の音訓両読ルビ

(『日興上人全集』81・445頁往見) |

|

《『南条殿御返事』の日蓮と日興のルビ》

日興はどのように日蓮から継承したのか。その過程を窺わせるのが建治2年閏3月24日の『南条殿御返事』である。本書には日蓮と弟子のルビが混在する。ただ日蓮のルビは「商那和衆」の「しやうなわす」、「柔和忍辱衣」の「にうわにんにくえ」、「塩梅」右傍の「えんはい」左傍の「しをみそ」、「御聴聞」の「こちゃうもん」の四箇所のみで、他の多くのルビを私は日興筆と推測する。

その中に日蓮と日興の合体ルビがある。「法華経云柔和忍辱衣」に日興が「ほくえきやうにいはく」、日蓮が「にうわにんにくえ」と振ったルビである〈御書システム№22505・写真①〉。この様な共同作業があったからこそ、日興に日蓮の「門弟育成における一種のパターン」が継承されたと考えられる。さらに日興は法華経の「如裸者得衣」に「はたかなるもののころもをえたるかことし」とルビを振っている〈№22504・写真②〉。これらはすべて日興の檀越で18才の南条時光、12才の南条七郎五郎、その母尼らのためであった。

|

|

|

|

|

|

写真①日興と日蓮のルビ |

|

写真②日興のルビ |

|

《『兄弟抄』『下山御消息』の日興のルビ》

次に『兄弟抄』『下山御消息』のルビを見てみよう。この二書には弟子のルビがたくさんあるが、私は日興筆と推測している。『兄弟抄』の系年は建治2年、『下山御消息』は建治3年6月である。

日興は『兄弟抄』の日蓮真蹟「然与良薬而不肯服」に「しかもらうやくをあたうるに、しかもふくすることをかへんせす」、「其失心者雖与良薬而不肯服流浪生死逃逝他国」に「それ心をうしなうもん、らうやくをあたうといへとも、あたうるにふくする事をかへんせす、しやうしにるてんしてたこくにてうせいす」とルビを振った〈№20109・写真③〉。ルビがあるお陰で、楽にこの法華経と法華玄義の白文を「しかも良薬を与うるに、しかも服することを肯んぜず」、「それ心を失う者、良薬を与うと雖も、与うるに服することを肯んぜず、生死に流浪して他国に逃逝す」と読み下せるのである。

ちなみに日興の読みは一つの中世史料であり、両文の「服することを肯(がえ)んぜず」は現在、「肯(あえ)て服せず」と訓読されている〈御書システム「法華経」№1913、『国訳一切経』経疏部一玄義247頁〉。

日興は『下山御消息』の「礼楽前馳真道後開」にも「れいかくさきにはせて、しんたうのちにひらく」、「若有人言如来無常云何是人舌(以下欠損)」にも「にやくうにんこん、によらいむしやう、うんかせにんせち」とルビを振った〈№23897・写真④〉。二書には他にも多くの日興ルビがあり、これも日蓮真蹟に日興がこまめにルビを振った共同作業といえよう。

|

|

|

|

|

写真③『兄弟抄』の日興ルビ |

|

写真④『下山御消息』の日興ルビ |

以上、日興に日蓮の「門弟育成における一種のパターン」が継承される過程に、日蓮日興のルビ振り共同作業や、日興のルビ振りがあったことを紹介した次第である。

(菅原) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

古文書を解読する折、〔虫クイ〕〔虫入〕等の語句を見ることがある。原本を書き写す時、本来あるべき文字が虫食いによって欠けて読めない所である。欠字の文字の数だけ空白にして、その横に〔虫クイ〕〔虫入〕など注記して書写を進めていく。従って原本にあるのではなく転写本、臨写本などに使われる言葉である。対校本が多ければ虫食いも補えるが、対校するものが無い場合は解読は難しくなる。又虫食いが経論や章疏の引用文の所であれば虫食いを補うのは比較的容易であり、御書の一文一節であれば御書システムで検索して補える場合がある。

消息や典籍など書籍資料が現代に伝えられているのは、先人の努力に他ならない。その資料は時代を経るにつれて原形を保つことが難しくなってくる。その一つが虫食いである。今回掲載した資料は千葉妙本寺に蔵されている日恩書写の『略演鈔・下』の一部である。上下二巻で構成されており、法華経二十八品と開結二経を三十座に分けて講義する、法華経三十講の時に使われた稿本である。下巻は61丁から成っており、全体に少しずつの虫食いが見られる。。下の写真は薬王品を講ずる所で、48丁の裏〔以下右丁とする〕と49丁の表〔以下左丁とする〕であり、虫食いの激しい様子が窺える。

|

|

|

『略演鈔下』 |

先ず右丁は二・三行目の下方に虫食いが見られる。二行目「東ヨリ」の「東」の字の下から「リ」の字の右下にかけて虫に食われている。又三行目の「吹セ」の右側も、くの字の形に食われており、「東」の字の下で僅かに繋がっている様子が窺える。この侭だと欠け落ちる恐れもある。四行目の「候夫ヨ□」の所は「リ」の字が入る様で、虫に食われた後、左方に折り曲がって「リ」の字の一部が裏返って見える。次に右丁の終わりの行に激しい虫食いの跡がある。「灵山ノ此キシ」の左側の虫食いは字が残されており余白が食われただけである。その下の「至處ヲ□□得船」と読める。薬王品の中の〔如渡得船〕に付いて講義している所であるから、欠字の所は「如渡」が入るものと思う。虫食いを良く見ると左側に女らしき字と「氵」の字が読める。右側には「台」の一部と「度」の一部が見える。左右が虫食いによって離れているので、少し引き寄せて考えれば「如渡」の筆致が想像されるのではなかろうか。

次に左丁の一行目は「□定判」と読め、御定判であろう。つづいて「生死ノ大海ニ尓前経ハ或ハ筏或ハ□舟也。生死□□□□□」と激しい虫食いである。御定判であれば御書システムを使える。「生死」と「大海」の語句で検索してみると15件のデータが検出された。その中から更に「筏」の字によって絞り込むと、

|

「此譬ノ意ハ生死ノ大海ニハ爾前ノ経ハ或筏或ハ小船也。生死ノ此岸ヨリ生死ノ彼岸ニハ 付クト雖、生死ノ大海ヲ渡リ極楽ノ彼岸ニハトツキカタシ。」(『薬王品得意抄』システムNO,13871) |

の御文が検出された。虫食いの所は「小舟」であり、確かに「小」の字の左側が残っている。生死の次は「ノ此岸ヨリ」と補える。「ノ」の字は「死」の「ヒ」の部分と一緒に虫に食われて欠けている。「此岸」の字は、左偏の「止」の一部と「岸」の「山」と払いの跡が僅かに見える。「ヨリ」は欠け落ちているが、二行目の「船等ノ」の位置と比べれば、二字分の隙間に「ヨリ」の字が有ったことが想像される。

『略演鈔』に引用された『薬王品得意抄』の文は四行目まで続いている。その語句を御書システムの文と比べると少々の違いが見られる。そこで真蹟の所をクリックして写真と照合してみると、

|

生死ノ彼ノ岸(真蹟) |

→ |

涅槃ノ彼岸(略演鈔二行目) |

|

渡生死ノ大海ヲ極楽彼岸ニハトツカタシ。例セハ |

→ |

生死ノ大海ヲ難〔雖ヵ〕渡彼岸ニハトゝキ難シ。何ト(2行目) |

|

鎌倉ヨリイノ嶋ナムトヘトツケトモ唐土ヘ不至 |

→ |

鎌倉ヨリユ〈イ〉キ対馬ナントニ難〔雖ヵ〕シ着(3行目) |

|

震旦國 |

→ |

震旦 (4行目) |

以上の違いが見られた。『薬王品得意抄』の御真蹟は妙本寺に収蔵されている。日恩師には親しみ深い御書であったと思う。『略演鈔』は法華経講義の稿本であり、広く大まかに話されたところや深く詳しく説かれているところもある。「生死」を「涅槃」に変えられたのは、生死即涅槃の仏教の教えから、生死の此岸から涅槃の彼岸に至ると説かれることが多い。そこから生死を涅槃と言い変えられたのであろう。次に「極楽」の二字を除かれたのは、極楽といえば西方極楽世界や極楽浄土等、阿弥陀浄土の極楽を連想させるから省かれたのであろうか。

次に「イノ嶋」を「ユ〈イ〉キ対馬」と書き直されている。講話であるから「イノ嶋」を現実の地名で説明する必要があり、御書の意に添った解釈でなければならない。このところを『日蓮大聖人御書全集』には「イ」の字に「江」の字を注記して(江ノ島)とされている。『薬王品得意抄』の真蹟は「例セハ世間ノ小船等カ自筑紫至板東、鎌倉ヨリ、イノ嶋ナムトヘトツケトモ」とある。世間の小船で九州の筑紫から関東に至り、鎌倉から江の島へ到着するの意で「江」の字を当てられたのであろう。『略演鈔』では九州から関東までを往路とし、次に鎌倉から復路の道のりを考えて「壱〈イ〉岐対馬」と「岐対馬」の字を加えられたのではなかろうか。鎌倉から江の島に到るより合点がいきそうだが、イの字を壱岐対馬とするには少々無理がある。また『略演鈔』には明らかに「難渡」・「難着」と書かれているが、「難」の字を「雖」とした方が分かりやすいように思う。

御書システムを製作し始めた頃に「イノ嶋」の場所が論題に挙がったように思う。その時地理学上の地名で、鎌倉時代には蝦夷地方を(夷嶋=イノ嶋)と呼んでいた根拠が示されたように記憶している。御書システムを使って(夷島)の文字で検索をかけてみると、

|

『下山御消息』 |

|

「主上・上皇共に夷島に放たれ給ひ」(システムNO,24038) |

|

『滝泉寺申状』 |

|

「後鳥羽法王は夷島に放ち捨てられ」(システムNO,27488) |

の二つが検出された。これ等を助証として御書システムでは「イ」の字に「夷」を当てたのであろう。未開地の人や蝦夷を表す夷の字は妥当かと思う。

左丁7行目に「無□コトハ法□大乗ノ大船」の虫食いがある。「無□」は偏が虫に食われているが旁が独特なので「漏」と読める。もし旁が「青」や「同」など、偏の違いで幾通りの字が考えられる時は判断が難しくなる。「法□大乗ノ」ところは、前の行に「法ケ大乗」と同じ文字が見える。法花の「花」の字が欠けていることが判る。9行目は「定ト云テ」の字が虫に食われている。その模様は、くの字を逆にした様な食べ方である。

上掲の写真をよく見ると、右丁と左丁の虫食いの跡は、綴じ目を中心にして左右対称の位置に有ることが分かる。因みに虫食いの始めを調べてみると、36丁目の裏に微かな虫食いの跡があり、39丁目の裏には僅かに余白部分が欠け落ちている。42丁目裏からは文字が食べられ始め、虫食いの終わりは51丁目の裏までに及び15枚ほど侵食されている。

希少本の虫食いを止めることは難しい。今以上に悪化させないために、虫つくろいや裏打ち等の補修をしつつ、現状維持を心掛け後世に伝えるべきである。資料として残すためには写真撮影やコンパクトディスクに取り込む作業も必要であろう。現状の侭を保存しておけば、後世の人々には貴重な資料となる。また活字化して叢書とすることも後世に伝える一つの手立てと思う。 (古川) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

以前この欄で辛島美絵氏の『仮名文書の国語学的研究』(清文堂、平成15年10月)を紹介させていただいた。辛島氏は、宗祖の御書から鎌倉時代の文献資料として珍しい語法や語彙を数多く抽出している。今回はその中から「偽り愚かなり」という形容動詞について、その意味と用法を考えてみたい。

辛島氏は「偽り愚かなり」について、『宝軽法重事』『新尼御前御返事』『三沢抄』等から八点の文例を示し、

|

「鎌倉時代の仮名文書中では、「~に」の形で、日蓮の書状にしか見えない。また、索引類を手がかりに調査する限りでは、他の類の資料にも見出しがたい」 |

と述べている。相当珍しい用語のようである。その上で『日蓮聖人全集』等の注釈書における解説を掲げ、「各箇所まちまちで、定まった解釈は見られない」と指摘している。

たしかに幾つかの講義本に当たってみると「偽り愚かなり」の通釈部分は共通しないばかりか、まったく相反する見解を載せるものもある。いろいろな内容を含むが、大別すれば「偽ったり、愚かであること」と字義どおり解釈する場合と、「かりに偽り、愚かに装うこと」と反転させる解釈に分かれるようだ。しかし、これでは意味が正反対に近い。前者で分かりやすい文例は『新尼御前御返事』の

|

「領家はいつわりをろかにして、或時は信じ、或時はやぶる」云云 |

とした一文。領家の尼は「偽りの人」「頼りにならない愚かもの」等と解釈されている。後者は『高橋入道殿御返事』、

|

「此事最大事なりしかば、弟子等にもかたらず、只いつはりをろかにて、念仏と禅等計りをそしり」云云 |

と示された一文。これは真言破折が最も大事なので、宗祖が「かりに偽り、愚を装って」弟子にも語らず、念仏と禅との破折を先行させた、と解釈されている。

その他のところでも「いつわりをろか」を「人の噂」の意味に取ったり、「わざと疎遠にする」「疎略に扱う」等、様々な解釈がなされている。これらは、誰が「いつわりをろか」な状態なのかによって、恣意的に解釈が変わっている節もある。

しかしそれぞれの御書を丁寧に読んでいけば、「いつわりをろか」には、一定した意味や状態を読み取ることができる。結論を先にいえば、「本心を隠して明らかにしないまま」という意味、「真実が顕われていない」状態を指すことになろう。

「偽り」には、真実や本心を隠す、「愚か」には、明らかならざる状態を示す意がある。これを「偽り」とか「愚か」の語感に引きずられて、極端に悪い方向で意味をとったり、逆に愚かを装うなどとと反転させることは誤解である。おそらく宗祖は「いつわりをろか」の語を先の意味で、善悪にかかわらず、平明に用いられていた。

例えば、『三沢抄』には、宗祖が三沢氏の病気を風聞して気を揉まれる一段がある。病気であれば使いがみえると思いつつ、結局はそれも来なかったので病気かどうかも分からない。その際に宗祖は、

|

「御使もなかりしかば、いつわりをろかにて、をぼつかなく候つる」 |

と仰せられている。この場合、宗祖は使いが来ないので、「本当のことが分からないまま」三沢氏の状況を心配されているのである。ここに「偽り」とか「愚か」という感情を直ちに持ち込むと誤訳を生ずることになる。 (池田)

|

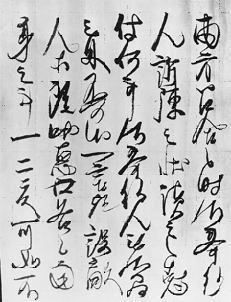

|

|

|

|

|

|

『三沢抄』影写本(京都妙顕寺蔵)。影写本の成立の時期は不明だが、『三沢抄』の真蹟は現存しないので貴重本である。丁付や本文中のミセケチ・書き直しなど、細部にまで真蹟の特徴が示されている。「いつわりをろか」は4~5行目にかけて。 |

|

|

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

日郷門流の薩摩阿闍梨日睿(日向定善寺開基)の著「類集記」は、師日郷よりの相伝法門を筆録したものだが、その中の三法妙についての記述(「三法妙事」〈仮題〉)は大変興味深い。

《三法妙の図》

その中に見える図(下図左)は、玄義二巻において、南岳大師が示した三法妙を、天台大師が九法妙に開いた釈文を図示したもので、それにより、末法の今時は、心・仏・衆生の三妙を合して九法妙となる妙法蓮華経の五字を唱うべき時節であることが導き出されているのだが、この郷門相伝の図に、極めて相似する図と釈(下図右)が日尊の相伝を日大が筆録した「尊師実録」にも残されている。

|

|

|

|

|

「類集記」の三法妙の図 |

|

日大「尊師実録」の三法妙の図 |

両図を見比べると「尊師実録」の「文義意」との配置が「類集記」では「広略要」となっているが、図の構成、玄義二の引用文(両書とも、続けて釈籤二の同文が引用されている)等、ともに同じものであることがわかる。

日尊と日郷は、ともに日目の弟子であり、日目最後の天奏にも両師が随伴し、日目の寂後は日尊が上洛天奏を遂げ、日郷は遺骨を奉じて富士へ帰山したと伝えられている。日目にとっては両師とも重要な法門を相伝すべき器量の弟子であったといえよう。

「三法妙」の法門が、日目より日郷・日尊に相伝され、それがまた日睿・日大に流伝したことは充分に首肯されよう。上代において相伝法門の内容が、二代・三代と具体的に跡づけられる、数少ない事例といえよう。

そして、さらにこの法門が日尊門流において代々相伝されたことも、左京日教の「六人立義廃立私下」に存在する同様の図(北山本門寺蔵、学優日感写本にて確認。『研究教学書』所載の同書では、図の確認が難しい)によって確認できる。

《相伝の源流をたどる》

a、日興への遡行

これら日郷・日尊両流に存在する相伝法門が日目からのものと考えるのは妥当として、その相伝内容がさらに上代に遡ることはないであろうか。これについて参考になるのが、「三法妙事」にある先の図とは別の三法妙に関する下左の図である。

この図においても、「玄二」「籤二」の文が引用され、それらが図の説明部分を担っているようである。

そして、これと同文の引用と一部分ながら同じ図が、日興の「諸宗要文」(下右図)に確認された。これによって日目から日郷・日尊へと相伝された法門の源が、さらに日興の代まで遡ることになると考える。

|

|

|

|

|

「類集記」本迹に配した三法妙の図 |

|

日興「諸宗要文」の三法妙の図 |

b、宗祖への遡行

さらに「日尊実録」の、先の三法妙図を示す直前に、

|

「三法妙ノ行体也。之ニ依テ三法妙ノ図之有リ、大聖人ノ御自筆之ヲ図ス云云。」(『日宗全』2-415頁。原文漢文) |

と、宗祖自筆にかかる三法妙の図が存在したことを記している。

宗祖の現存真蹟の中には、複数の「一代五時図」や、いわゆる吊り物といわれる経論釈の内容を図示したものも多くあり、三法妙を九法妙に展開する図があっても不思議ではない。

現存真蹟の中に同様のものは、今のところ見出せていないが、参考となると考えられるのが、「注法華経」中の方便品の十如是周辺の行間引用文や「三八教」の図の存在である。

三法妙の図の元となった玄義や釈籤の文は、ちょうど十如是(諸法実相)を解釈する箇所の文であり、先に図示したように、「類集記」においても図に続いて、

|

「玄二云。但ダ衆生法ハ太ダ広ク。仏法ハ以太ダ高シ。初学ニ於テ難シト為ス。然ルニ心ト仏ト及ビ衆生トハ是三差別無ケレバ。但ダ己心ヲ観ズルニ則チ易シト為ス。

又云。若シ衆生法ヲ広スレバ一往通ジテ諸ノ因果及ビ一切法ヲ論ズ。若シ仏法広スレバ此レ則チ果ニ拠ル。若シ心法広スレバ此レ則チ因ニ拠ル。

籖二云。一往通ズト雖モ。二往ハ則チ局テ。於仏ハ通ゼズ。乃チ唯ダ因ニ在リ。仏法及ビ心ニ一往ト云ハザルハ。仏法ハ定テ果ニ在リ。心法ハ定テ因ニ在リ。(13丁裏。原文漢文)」 |

との文が引用されている。

この玄義・釈籤の文と同文の引用が、「注法華経」における方便品の十如是周辺以降の行間引用文の中(下左図中傍線部分)に見出すことができる。このことから推測するに、あるいは、宗祖が法華経を講義された際に、「類集記」と同様の図が示された可能性があるのではないだろうか。

|

|

|

|

|

|

注法華経の行間引用文(―線部分が「類集記」の引用部分) |

|

「三八教」の図(真蹟〈上〉と翻刻) |

また、上右に示したように「三八教」の図は、五時に三法妙を配するというもので、やはり同じく玄義や釈籤を引用してそれを図式化している。そこに引かれる引用文も「類集記」・「尊師実録」に引用される玄義二・釈籤二の文にほど近いものである。

「三八教」の図では、三法妙を華厳・方等・般若・法華の四時に配するに止まっているが、「類集記」や「諸宗要文」のように、法華時に至り、さらに迹門・本門へと進めて三法妙が配されるという宗祖の教示がすでに存在していたのではなかろうか。

いずれにせよ、現在のところ相伝法門の原型を、明確に宗祖の書き物の中に見出していないが、今後さらに日睿が相承し筆録した法門との間に、何らかの共通点を見出しうる可能性があるものと考えている。 (大谷) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |