|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

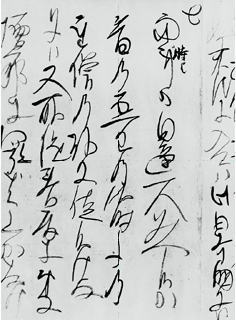

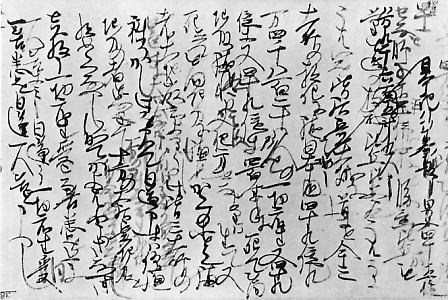

前回、宗祖の御書に頻出する「いつわりをろか」の意味について考察した。私見をいえば「本心を隠して明らかにしないまま」という意味で、「真実が顕われていない」状態を指すことになろう、と結論づけた。今回はその続きで、御書の文例をいくつか挙げて再説してみたい。

まず『妙法比丘尼御返事』、

|

「見参の時はいつわりをろかにて有りし人なり。又女房の信じたるよしありしかば、実とは思ひ候はざりしかども、又いたう法華経に背く事はよもをはせしなれば、たのもしきへんも候」 |

との一文。これは妙法比丘尼の兄である尾張次郎兵衛が宗祖に面談した時のこと。次郎兵衛は念仏者であったが、人柄は優しく好人物であったらしく、宗祖も好印象を持たれたようだ。一文は次郎兵衛の没後に宗祖が述懐されたもの。以下に通釈してみた。

|

「お会いした時は本心を隠して明かさない人であった。女房が法華経を信じていると言われていたので、法華経を信仰しないまでも、よもや強く背くことは無く、それゆえ心強いところもありました」 |

となるであろうか。講義本では「いつわりをろか」の部分を「わざと疎略を装われていた」とか、「穏やかな重厚の人であった」という解釈を付けるが、前後の文とその時の状況を思い合わせれば、いずれもピントを外している。

次に『大田殿女房御返事』、

|

「東陽の忠尋と申す人こそ、此の法門はすこしあやぶまれて侯事は候へ。然れども天台の座主慈覚の末をうくる人なれば、いつわりをろかにて、さてはてぬるか」 |

の文。

これは弘法や慈覚が真言密教の法門に惑うぐらいだから、それ以下の古徳や先徳は言うに及ばない。ただ叡山四十六世の座主忠尋だけは、真言の教えに不審をもったようだ、という文脈の中で「いつわりをろか」が使われている。その意味するところは、しかし忠尋も天台座主慈覚の末流なので、「本心を隠して明かさないまま」に死去したのだろう、となる。ここでも「偽り」や「愚か」に力が入り過ぎると、誤訳のもとになる。

次に『阿仏房尼御前御返事』には、

|

「日蓮は種々の大難に値ふといへども仏法中怨のいましめを免れんために申すなり。但し謗法に至りて浅深あるべし。偽り愚かにしてせめざる時もあるべし」 |

との一節がある。文意はといえば、日蓮は「仏法中怨」の誡めを免れるために謗法を責めるが、謗法にも浅深があるので、「本心を隠して明らかにせず」責めない場合もある、という意味になろう。

こうしてみると宗祖は「いつわりをろか」の語をほぼ同じ意味内容で安定的に用いられている。むろん「いつわりをろか」の主体は、他人のみならず、自身の行為や状態にも当てはまる。また特に人を非難する言葉でもなければ、愚かを装うような韜晦とも、かなり距離がある。

ぜひ一度、諸御書に示された「いつわりをろか」の文例を確かめてもらいたい。

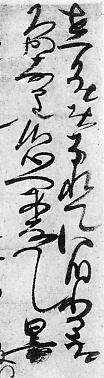

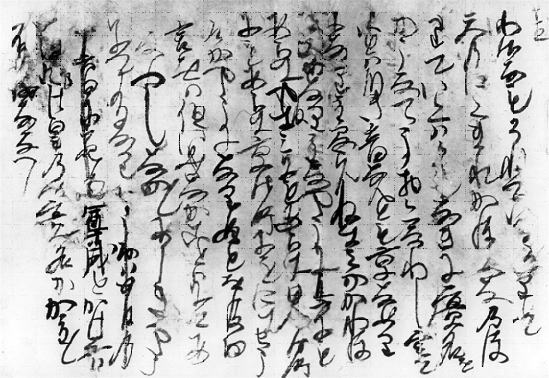

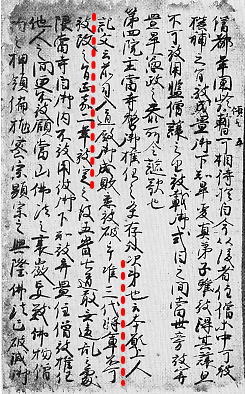

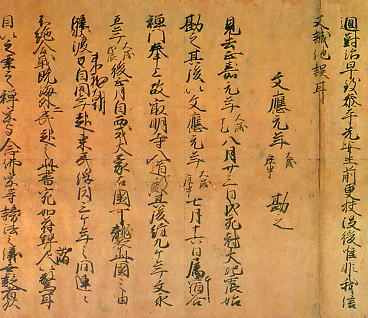

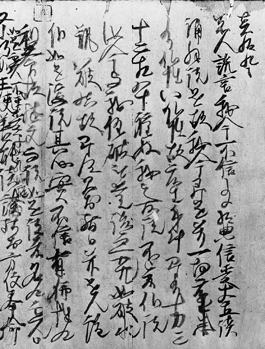

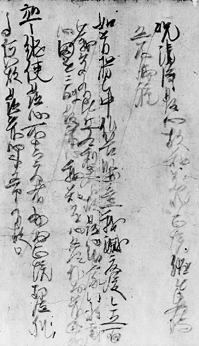

辛島美絵氏が提示された連用形の「~に」八例の他にも、『撰時抄』には「~なる時」(図版②)、『諫暁八幡抄』には「~なるゆえ」(図版①)と連体形の二例があり、真蹟『断簡』には「~なり」(図版③)と終止形の用例も見られる。

現在のところ宗祖の御書にしか用例が無いようだが、どうも私には、宗祖独自の造語とも思われない。いずれ何かの文献にひょいと顔でも出すのではなかろうか。 (池田)

|

|

|

|

①大石寺蔵『諫暁八幡抄』。「いつわりをろかなるゆへ」。 |

|

|

②妙法華寺蔵『撰時抄』。「ある」を消して右脇に「いつわりをろかなる時」。 |

|

|

③要法寺蔵『断簡』。「いつわりをろかなり」。 |

|

| 【図版は無断転載禁止です】 |

|

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

日蓮聖人が「法門可被申様事」において、京都の言葉を「京なめり(訛り)」といい「言をは但いなかことは(田舎言葉)にてあるへし」と弟子を窘(たしな)めたことは、あまりにも有名である。むろん、この「いなかことは」とは東国の言葉である。新村出「国語に於ける東国方言の位置」(『教育学術界』11-1号、1905年)によると、平安期より東国の言葉は「東訛り」「横なはりたる阪東聲」などと卑しめられていたという。それだけに日蓮聖人のいう「京なめり」は痛快で「関東の方からして京都の言葉の方を京訛りと云ひました気概は大に嘉みすべしである」と新村はいっている。

周知のとおり日蓮聖人は、いわゆる鎌倉新仏教の開祖の中で、唯一の東国出身者である。出家・修学した清澄寺は天台宗寺院だったが(高木豊「安房国清澄寺宗派考」〔『仏教学論集』所収、1985年〕)、東国の天台宗もまた、「田舎恵心」「田舎天台」などと揶揄されていたのであった(硲慈弘「所謂中古天台の関東伝播に就て」〔『大崎学報』88号、1936年〕)。

本寺の住侶が、地方の寺院・修学僧を見下した例は、真言宗にもみられ、高野山の学僧宥快は『中院流大事聞書』(『大正新脩大蔵経』78-911a)において、自らの「伝法潅頂」を誇り、これを知らぬ地方の僧を「田舎真言師傍流之人」と蔑視しており(福島金治「鎌倉極楽寺真言院長老禅意とその教学」〔『民衆信仰の構造と系譜』所収、1995年参照)、その風潮は戦国期に入っても変わらず(佐藤博信編『戦国遺文:古河公方編』492・493号など)、近世にいたっても、地方の檀林は「田舎檀林」と称されていた(櫛田良洪『真言密教成立過程の研究』1964年)。

安房国の清澄寺は「東密・真言宗的色彩がかなり濃厚」(窪田哲正「安房清澄山求聞持法行者の系譜」〔『大崎学報』20号、1993年〕)ともいわれるが、いずれにせよ、日蓮聖人の出家・修学・言語をめぐる環境は叙上のとおりで、そのことは後の思想形成に多大な影響を及ぼしたと考えられるのである。

ところで、聖人のいう「いなかことは(田舎言葉)」とは、具体的にどのようなものだったのか。これについて文永5年(1268)~建治元年(1275)にかけて成立した『名語記』は、

|

「問う、下臈のこれをみろといへる如何、答う、別の心はあらさるへし、みよをみろといひ、せよをせろといへる田舎の詞なり、同韻の故なり」(高木豊「中世天台僧の学習」〔『鎌倉仏教の様相』所収、1999年〕参照) |

といっている。

『名語記』が田舎言葉=下臈言葉として挙げる「みろ、せろ」については、同じく鎌倉期に成立した『塵袋』にも散見され、例えば、

|

「坂東人ノコトハノスヱニ、ロノ字ヲツクル事アリ、ナニセロカセロト云フ」 |

といい、また、

|

「田舎人・下臈ナトノカタコトニスルヲハ、人コレヲアサケリワラフ」 |

と記し、さらに「下臈」「下賤」「坂東人」の言葉を併記した例が見られる。

では日蓮遺文中に「みろ、せろ」の用例はみられるだろうか。聖人の東国方言が、門弟の遺文注釈書にも言語的影響を及ぼしたのではないか、との指摘(小林賢章「『日蓮御書難字集』覚え書」〔『大阪府立大学紀要』38号、1990年〕)もあり、さっそく御書システムで検索してみたが、その用例は確認されず、逆に『名語記』と同年に書かれた『撰時抄』には「いまにしもみよ」「これをもつてすいせよ」と記されており、他の遺文においても同様であった。やはり現代とおなじく、話し言葉と文章とでは異なるのだろう。

|

|

|

「言をは但いなかことは(田舎言葉)にてあるへし…」(「法門可被申様事」) |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

ともあれ聖人が田舎言葉(下臈言葉)に気概を持っていたことは事実である。言葉だけではなく、生国の安房や東国そのものを誇りとし、「本より辺域の武士」が殿上人になるまでのプロセスを譬に、

|

「仏になるみち、これにをとるへからす、いをの龍門をのほり、地下の者のてんしやうへまいるかことし」 |

と指南している。聖人は自らの出自についても「海人か子」とか「賤民か子也」といっているように、成仏に身分の高下など関係はない。むしろ下機の者、末法の衆生が救われることに法華経の極理を見いだした聖人にっとて、

田舎言葉を用い、身分を最下に置くことは「教弥実位弥下」を示す、何よりの振る舞いだったのではなかろうか。 (坂井) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

文永5年(1268)、日蓮門下の実相寺住僧らは、北条泰時の『下知状』の遵守を求めて訴訟を起こした。

その訴訟で重要な役割を果たしているのが、6代執権北条長時が正嘉2年(1258)に発給した『貞永式目』追加322条である。

『実相寺衆徒愁状』はそれを引いて、次のように述べる。

|

「第四院主、当寺務御推任の条、存外の次第なり。本願上人の記文といい、前司入道殿の御成敗といい、ことごとく破られ畢ぬ。三代将軍に准じて改めらるべからざるの旨、正嘉二年に定めらるの後、五畿七道あえて違乱なきのところ、当寺に限り御内より、かの御下知を用いられず、住僧を棄て置かれ、他人を推任せらるの間、さらに当山仏法の衰微を顧みられず、妄りに仏物僧物の押領を致し…」(原漢文)。 |

|

|

|

|

|

『実相寺衆徒愁状』が引く322条。 |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

文中の「三代将軍に准じて改めらるべからざるの旨、正嘉二年に定めらる」が322条に該当し(写真の点線部分)、後述のごとく、当該条は泰時執権時代に出された判決の再審請求を認めないことを定めている。

この文は概ね次のような訴えである。

|

当寺住職を住僧から選出するよう定めた泰時殿の『下知状』等を破り、寺外から推任されたことは承服できません。44年前に下された『下知状』ですが、322条により、その再審請求が否認されている以上、現在も効力を有しています。日本全国が322条を遵守しているにもかかわらず、なぜ当寺に限って、しかも得宗家自ら、322条に背き、泰時殿の『下知状』を用いないのでしょうか。我ら住僧を捨て置き、寺外から推任された現住職は、当寺の仏法や伽藍が衰微するのも顧みず、みだりに仏物僧物を横領しております…。 |

この訴えは法に則って筋が通っていよう。

件の322条の原文は次のとおりである。

|

「嘉禄元年より仁治三年に至る御成敗の事。右、自今以後においては、三代将軍ならびに二位家の御成敗に准じ、改め沙汰あるべからずと云云。故武蔵前司入道殿の申し沙汰候ところは、嘉禄元年より仁治三年に至る御成敗、改めらるべからざるの由、今日十日御評定候。正嘉二年十二月十日」(原漢文)。 |

文中の「改め沙汰」の意が取りづらいが、佐藤進一氏は「越訴審理」のこととされた。「越訴審理」とは、不服が申し立てられた判決内容を再審理すること、つまり審理のやり直しである(佐藤『鎌倉幕府訴訟制度の研究』、笠松宏至『日本中世法史論』往見)。

これによって、当条は一般的に「泰時執権時代の嘉禄元年から仁治三年(1225~42)までの判決は、三代将軍・北条政子時代のそれに准じて再審理を認めない」という決定と理解されている。

そして322条は、鎌倉幕府が用いた訴訟用語の解説書である『沙汰未練書』が、「不易法とは是非について改め御沙汰に及ばざる事なり」と説明する、不易法の1つに数えられる。不易とは不変の意で、再審を不変的に認めないことを言い表わしている。

ただ、問題なのは、貞応3年(1224)11月15日付の泰時『下知状』が、322条の定める嘉禄元年の前年だということである。しかし佐藤進一氏が、322条は実質的に、泰時が執権だった貞応3年6月28日から仁治3年6月15日までの全判決を指すと述べられているので、問題はなかろう。

ともあれ、泰時の『下知状』に則って、住職を解任するよう得宗家公文所に迫った住僧らの切り札的存在が、322条だったことが『愁状』から読み取れるのである。

余談だが「改め沙汰」に関連して言えば、宗祖の『念仏者令追放宣旨御教書集列五篇勘文状』には『貞永式目』7条と追加322条の引用があり、同書の既刊本のほとんどが「改め御沙汰」を「御沙汰を改め」と読ませている。しかし、鎌倉時代の用例に照らして訂正されるべきであろう。 (菅原) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

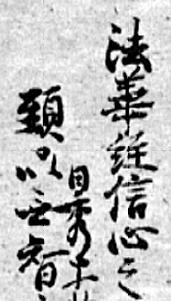

以前本コラムで、「日本語は難しい」との表題のもと、宗祖遺文の読みや解釈について、二・三旧説の誤りを指摘した。今回はその続編として、『滝泉寺大衆日秀日弁等陳状案』(『滝泉寺申状』中山法華経寺蔵)の「日秀等擬刎頭事此中書入」の文について、いささか所見を述べたい。

本陳状案は、前半の教義的記述部分が宗祖筆、そして後半の熱原法難事件についての記述部分が富木常忍の筆であることが、菅原関道氏の筆跡鑑定により確定している(『興風』16号)。すなわち弘安二年九月二十一日、熱原法華衆二十人が逮捕され鎌倉に連行されたことを受けて、宗祖は裁判に精通する富木常忍に、事件の当事者である日興・日秀・日弁等より諸状況を聴取した上で、逮捕時に相手方当事者たる滝泉寺院主代行智が提出した、訴状に対する陳状案を作成することを指示したものと思われる。富木常忍は早速陳状案を作成し宗祖に送付した。宗祖は送られてきた陳状案に検討を加え、前半部分は全面改稿され、後半事件に関する部分は採用して若干の注記を加え、両者を貼り付けて鎌倉で首を長くして待つ日興・日秀・日弁のもとに、送り状たる『伯耆殿御返事』を添えて、十月十二日に送付されたのである。

さて今回取り上げるのは、その後半富木常忍筆部分に宗祖が書き添えられた、

との記述である。

|

|

|

|

|

|

|

| 滝泉寺申状申状の当該箇所と拡大部分(右) |

| 【図版は無断転載禁止です】 |

本記述は、写真を見ればわかるように、「頸」と「以」の字の間に「 (圏点)」が記され、そこに挿入されるべき文章であることがわかる。 (圏点)」が記され、そこに挿入されるべき文章であることがわかる。

さて本陳状案は、古くは日祐の『本尊聖教録』(写本の部)に見られるが、それが翻刻されたのは『日蓮聖人御遺文』の「第二続集」(大正九年増版)が初見である。それには、

|

「去ぬる八月弥四郎坊男の頸を切らしむ。日秀等拱(擬)して頸(頭)を刎る事を此の中に書き入れ……」(原文漢文体) |

とあって、本記述は本文として挿入されている。また堀日亨師が編集した『日蓮大聖人御書全集』も、

|

「去ぬる八月弥四郎坊男の頸を切らしむ。日秀等に頸(頭)を刎ぬる事を擬して此の中に書き入れ……」 |

と、多少読みは訂正されながらも、本文として扱うことは踏襲されている。そして堀師は本記述について『熱原法難史』に、

|

「さらに悪むべきは、これらの犯人が不明なりしに乗じて九月の大喧嘩の告訴状の中には、かえって日秀等がこの二人を刃傷し殺害したかのようにぬりつけた。」(18頁) |

と述べるように、「(行智は)日秀等が(法華衆の)頸を刎ったと偽りなすりつけて、(九月の事件の際の訴状に)書き入れた。」と解釈しているのである。本記述には「訴状に」との文言は見られないが、「書き入れた」という以上、何かに書き入れたはずであるとして、それを行智の訴状に求めたのであろう。

一方、浅井要麟氏が編纂した『昭和新修日蓮聖人遺文全集』では、本記述部分のポイントを落とし、二行書きで、

|

「日秀等の頸(頭)を刎ぬるに擬する事を此の中に書き入る」 |

と記されており、この文章が前文にそのまま続くものではない、との見解に立っていることがわかる。そしてそれは、読みについては多少の違いがあるものの、『昭和定本日蓮聖人遺文』『日蓮大聖人御真蹟対照録』『昭和新定日蓮大聖人御書』が踏襲している。本記述が本文でないとすれば、どのように理解したのであろうか。これらは遺文集であって解説がないので推測の域を出ないが、おおむねこれを宗祖の注記と見たのではないかと思われる。上記『昭和新修日蓮聖人遺文全集』の読みと『昭和定本日蓮聖人遺文』の、

|

日秀等を頸(頭)刎に擬する事を此中に書き入る」(原文漢文体) |

の読みでは、いずれも「書き入る」となっているので、必ずしも注記と見ていたとは確定できないが、『日蓮大聖人御真蹟対照録』の、

|

「日秀等の頭を刎ねんと擬する事を此中に書き入れよ」(原文漢文体) |

『昭和新定日蓮大聖人御書』の、

|

「日秀等を刎頭に擬する事此中に書き入れよ」(原文漢文体) |

は、いずれも「書き入れよ」とルビを振っており、宗祖が指示された注記と見ていることは疑いない。

さて本記述の解釈であるが、先に示した堀師の解釈が、それ以降『日蓮聖人遺文全集講義』(第27巻296頁)や『日蓮聖人全集』(第5巻314頁)等、管見の限りでは、ほとんど例外なく踏襲されているのである。しかしこれは、そもそも本記述を本文と見た上での、やや苦るしい解釈というべく、前後の文章や、諸状況に照らして問題なしとしない。

第一に、当該文章は行智の訴状とは直接的には関連していない。すなわち行智の訴状内容についての記述はその前段で一段落しており、本記述は、それに続いてその他の行智の数々の悪行を列記している部分なのであって、これを行智の訴状と関連づけるのには少なからず無理がある。第二に、八月に弥四郎坊男が首を切られたのは、「下方の政所代に勧め、」とあるように、行智が下方政所代を動かして行ったことであるから、事件ではなく処刑と見るべきであって、その斬首を僧形である日秀の仕業にでっち上げるなど、およそ考えにくい。第三に、「擬す」とは「なぞらう」という意であって、「なすりつける」という意とは明らかに懸隔がある。

ではどう解釈すべきか。まず本記述は本文ではなく、直接的には、

にかかる、宗祖の注記であることを確認する必要がある。つまり宗祖は、「去ぬる八月弥四郎坊男の頸を切らしむ」の文言の次下に圏点を入れて、そこに、

と注記指示されているのである。では「日秀等の刎頭に擬する」とは具体的にどういうことなのか。それは、

|

「下方政所代が行った法華衆弥四郎坊男の斬首は、実は彼らに法華信仰を勧めた帳本の日秀等の斬首になぞらえたものであり、見せしめの意味でなされたもの」 |

ということであり、宗祖は「去ぬる八月弥四郎坊男の頸を切らしむ」以下に、その事実と不当性をしっかりと明記せよと指示された、と解するのが妥当と思われるのである。 (山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

今回は福井長源寺蔵の断簡について考えてみたい。

随分前になるが、談所で『長源寺史』をめくっていた坂井法曄師が「これ日興上人の筆蹟みたいですね」と示したのが、掲載の写真図版である。

『日興上人全集』(平成八年刊)の編集時より、談所では上人の御筆を多く調査・解読して来たので、みな割合に目利きになっている。とりわけ坂井師や菅原関道師は、上人の文字を分析・対照する作業をかなりこなしている。それゆえ「日興上人ではないか」と人に持ちかける時には相当な自信を持っている。

たしかに図版を熟拝すると、わずか四行の断簡ながら随処に日興上人の筆致や文字の特徴が窺われる。宗祖のお文字にも似ているが、宗祖真筆とするには、どうにも距離がある。何とも不思議な雰囲気の四行である。

|

「末法に入てハ、此日本國にハ當時ハ日蓮一人みへ候か、昔の悪王……」 |

しかも何かの御書にありそうなと、御書システムで検索すれば、これは『転重軽受法門』の一段なのであった。

『転重軽受法門』といえば、文永八年十月五日、宗祖が佐渡へ向かわれる直前に大田乗明・曽谷教信・金原法橋へ認められた消息――悪国では不軽菩薩の折伏行に徹すべきことを明かされた重要な御書である。周知のとおり真筆八紙が中山法華経寺に完存する。同箇所を図版に掲げたので両方をじっくりと御覧いただきたい。

|

|

|

|

|

㊧中山法華経寺蔵

『転重軽受法門』六紙から七紙部分。 |

|

㊨福井長源寺蔵

『転重軽受法門』(『長源寺史』より転載)。 |

宗祖真筆は、六丁の終わりから七丁目にかけての六行分であり、行取りと字配りが相違する。しかし初行から順に、「入てハ」「一人みへ候か」「多の聖僧の難に」「所従眷属」等の文字は両筆が極めて相似する。つまり長源寺蔵の分は、宗祖真筆の筆致・筆勢ともに真似ているのである。だからといってこれを単なる後世の偽筆・贋作とするには当たらない。なぜなら「日蓮」や「弟子檀越」の文字に日興上人の筆致が明らかに看取されるからである。

あぁこれはと思い至ったことがある。以前に本欄でも紹介した日興筆『法華行者値難事』である。すなわち佐渡流罪中に宗祖が書かれた消息をその場で日興上人が書写されたケースである。この書写御書も字配り等は相違するが、真筆を直に拝しているので、自ずと筆致が近似している。宗祖の意気込みを伝える気持もあるのであろう。

ちょうど日興筆『法華行者値難事』には「日蓮」や「弟子」等の文字がみえるが、これがまた長源寺蔵の分によく合致するのである。

* * *

日興門流の所伝では、当然のごとく、宗祖の佐渡行きや在島での生活に日興上人が供奉したと伝えられている。しかしそれは、宗祖の御書に明確には語られていない。

とすれば、現場で書写されたと考えられる日興筆『転重軽受法門』『法華行者値難事』は、日興上人が宗祖に供奉した事実を証するための一級史料と言わなければならない。

文永八年十月五日ごろ、依智の本間邸近くに必ずや日興上人はいらしたはずである。そして、

|

「昔悪王のために聖僧が多くの難に値い、その度に弟子檀越がどれほど歎き苦しんで来たか、今の状況をみて推し量りなさない。いま日蓮は法華経一部を身をもって読んだのだ」(『転重軽受法門』取意) |

という宗祖の姿を敬仰し、心して御書を書写されたに違いない。そして十月十日、宗祖とともに日興上人は佐渡へと向かわれたのである。 (池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

今回は宗祖が消息や著作などに用いられた特殊な仮名遣(かなづか)いについて述べてみたい。

宗祖には漢字・仮名混じりの表記で書かれた消息や著作類が数多く現存する。それらは真筆もしくは真蹟と称され、門下・檀越が大切に護持して、今に伝えたものである。

大概が草書体=くずし字で書かれているので、なかなか現代に生きる我われには読みがたい。それでなくても宗祖のお文字は天馬空をゆく感じで大変な迫力である。

それでも真蹟を読もうと思ったならば、まずはじっくり、ゆっくり一字一字を穴のあくほど見つめること。そうすれば必ず平仮名の一字二字と思い当たる文字が出てくる。その辺が糸口で、くずし字にも少しずつ馴れるものである。そして馴れてくると、真蹟の平仮名には我われが日頃使っていない、少し首を傾げたくなるような文字があるのにも気づかれるだろう。

もともと平仮名には、「あ」→「安」、「い」→「以」、「う」→「宇」というように、すべて親字となる漢字がある。昔はさらに複雑で様々な漢字を平仮名に宛てていた。万葉仮名はその典型である。真蹟にも現代の五十音以外の平仮名表記がまま見られる。それがくずし字で出て来ては、我われを戸惑わせるのである。

幾つか用例を示そう。例えば宗祖は通常の「太」→「た」の平仮名を用いない。これは徹底していて、真蹟中に一例も見いだせない。ほとんどが「堂」のくずし字、まれに「多」の字を使われている。

その他にも「衣」→「え」ではなく「江」の字を使用。「於」→「お」ではなく「遠」の字を宛てる。「波」→「は」ではなく「者」の字か、カタカナの「ハ」の字を宛てる、というようにである。「え」の字の用例は真蹟に一度もなく、「お」「は」の表記はまれに見るが、あくまでも例外の範囲を出ない。

これらの特徴的な表記が宗祖の単なる書き癖なのか、多少とも地域性や時代性、その他の理由があるのか、興味深いが筆者には未詳である。

ただし現時点でも、宗祖の特殊ともいえる表記は、御書の真偽や系年の問題を新たな視点から考させてくれる。

* * *

例えば図版の『土木(とき)殿御返事』――中山法華経寺に所蔵する『天台肝要文』の紙背(しはい)文書として伝存した消息である。折紙(おりがみ)なので上段・下段で文字が逆さまになっている。そのうえ紙背の文字と重なり合って読みづらいのが難点だが、注意深く拝すると、その中に「給ハり」「ゆうさり」「とり乃とき」等の文字がみえる。この表記が多少の困惑をもたらすのである。

|

|

|

中山法華経寺蔵『土木殿御返事』。上段2行目に「給ハり」、7行目に「とり乃とき」とある。下段の署名は「日連」と見える。(御書番号1-002) |

じつは宗祖は、我われにも馴染みのある「利」→「り」の平仮名を『とき殿御返事』以外に用いてない。他の真蹟では、すべて例外なく「里」のくずし字なのである。

これをどう考えればよいだろう。この消息の系年は建長五年頃とされるが、当時においてのみ宗祖は「利」→「り」の平仮名を使われていたのだろうか。普通に使われていたのであれば、その後に一度も「利」→「り」が表れないのは如何にも釈然としない。

その眼でみれば『土木殿御返事』の筆致は、通常の宗祖の文字よりかなり線が細い。字形も「法門」「御」などは他の真蹟とまったく相応せず、署名の「蓮」も草冠が判然としない。いろいろ不安定要素が見えてくるのである。

むろん真偽判定には慎重でなければならないが、今後も検討が必要な消息であることは認めざるを得ない。 (池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

日蓮聖人は当時の鎌倉北条政権について様々なことを語っている。北条政権の成立過程、承久の乱と北条義時、その義時に関する伝説、時頼や時宗の人物像、北条一族の内訌など、内容は多岐にわたっている。聖人は政治についても強い関心を持っていたし、何よりも「今はかまくらの世」との認識を持っていたから、当然といえば当然である。国家諫暁の対象も、もっぱら北条政権、具体的には実質的国主たる得宗であった。『開目抄』には、次のような一文がある。

|

「抑たれやの人か衆俗に悪口罵詈せらるゝ、誰僧か刀杖を加へらるゝ、誰の僧をか法華経のゆへに公家・武家に奏する」 |

一読了解されるように、当文は聖人が自らの受難について語ったものである。聖人は「法華経のゆへに公家・武家に奏する」と書かれているが、実際は武家に奏したのであって、公家はそこ包摂されているのである。実権を握る得宗への諫暁は、公家・武家に通じるものと捉えていたのだろう。

そうしたこともあってか、聖人は鎌倉政権について語ることはあっても、当代の天皇・公家政権について語った文言は皆無に等しい。ただ「大蒙古国を調伏する公家・武家の日記を見に、或は五大尊、或は七仏薬師、或は仏眼、或は金輪等云云」あるいは「公家・諸家・叡山等の日記あるならは、すこし信するへんもや」とあって、資料蒐集は公武を問わず、積極的に行っていたようである。

そのことを具体的に示す資料に、身延文庫蔵『金綱集』雑録があり、同集に収録される「異賊襲我国事」は、次の如く記録している。

|

「文永五年正月一日、蒙古国よりの状、筑前国大宰府に(「着」脱ヵ)、彼の状、豊前之新左衛門尉経資が請け取り、大田次郎左衛門長盛并びに伊勢法橋二人を以って六波羅に進らす、彼の使者を以って関東に進らす、鎌倉より佐々木(「前」脱ヵ)対馬守氏信・伊勢入道行願(二階堂行綱)二人を以って公家に進らす、仙洞において菅宰相長成卿を召され条状を読める」 |

|

|

|

『金綱集』雑録(山梨身延文庫蔵)

|

|

坂井法曄「日蓮の対外認識を伝える新出資料」

(『金沢文庫研究』311号)より転載 |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

『金綱集』は身延久遠寺三世日進の編んだものと考えられるが、「異賊襲我国事」に収録される資料は、文中、亀山天皇を「今上」と記すなど、内容から日蓮聖人の蒐集したものと推断される。当文は蒙古国書が太宰府に到着し、その後、太宰府→六波羅→幕府→朝廷へともたらされた過程を詳述したもので、本邦に現存する資料で、ここまで具体的に、その過程や関係者を記したものはない。蒙古国書を届けた東使については、『深心院関白記』文永五年二月五日・同七日条、『師守記』貞治六年五月九日条に記事があるけれども、その実名は記されていない。京都御所で国書を読み上げた人物についても、明記した資料は存在しなかった。当文に関する資料批判は、拙稿「日蓮の対外認識を伝える新出資料」(『金沢文庫研究』311号、2003年)にて行ったが、その内容に疑う余地はなく、聖人の情報網に、あらためて驚かされた。

最近、『金綱集』の当文は、新井孝重著『蒙古襲来』(吉川弘文館、2007年5月)で活用されたことにより、ふたたび注目を集めることとなったが、聖人の御書はもちろんのこと、その弟子達の伝える史資料についても、その重要性を各方面にアピールしていきたいと思う。 (坂井) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

日妙聖人が佐渡の宗祖を幼子(おさなご)を伴って訪らわれたことは、今日殆んど通説となっている。すなわち『日蓮聖人御遺文講義』(龍講)では、

|

「このやうな時に、一人の幼児を連れ、頼む夫とは別れて、ここまで尋ねて来られた苦しさ‥‥‥」(12巻25頁) |

と述べ、『日蓮聖人遺文全集講義』(平講)では、

|

「かかる時に当たって、一の幼子を抱へ、あづくべき父も既に亡くなられて離別久しい身で、遠く此島まで訪ね来られた深志は、‥‥‥」 |

|

「嗚呼可憐一女性の身特に幼児を携へて遠く山海千里を跋渉して師を訪れる」(10巻182頁) |

と述べ、『日蓮聖人遺文辞典』の「日妙聖人御書」の項には、

|

「本書は幼き乙御前を伴って鎌倉から遙々と佐渡一谷の日蓮を訪れた志を賞して与えられた書簡」 |

と述べられているごとくである。

そしてこの解釈のそもそもの出所(でどころ)は、どうも日健の『御書鈔』(永正年中〈1504~1520〉頃の成立といわれる)のようなのである。そこには、

|

「男ニ離レテ一人ノ子ヲ持タルガ、此子ヲ幼少ノ時預ケ置カウズル様ナル親類無ツル程ニ、我レト負テ文永九年佐渡ヘ参リ玉フ」(巻18-10・本満寺版『御書鈔』下巻1087頁) |

とある。

ところでこの一連の解釈は、はたして正しいのだろうか。まずはその根拠となっている『日妙聖人御書』の末文を以下に掲げよう。

|

「而れども一の幼子あり。あづくべき父もたのもしからず。離別すでに久し。かたがた筆も及ばず、心弁へがたければとどめ了んぬ。」(『定本』647頁) |

日健はこのご文の「離別すでに久し」を、日妙聖人と夫との離別と解釈し、そうした状況下で預けるべき親類も無いので、幼子を伴って佐渡の宗祖を訪れたと解釈し、以降前掲のように、おしなべてそれが踏襲されているのである。しかしこの解釈は、本文の真意と大いに懸隔しているといわざるを得ない。

まず諸説が「離別すでに久し」といわれるのを、夫との離縁もしくは死別と考えている点である。しかしこれは、その前文に「あづくべき父もたのもしからず」とあって、夫は「たのもしから」ざる状態ではあるものの存在しているのであり、明らかに誤認である。そしてそれは、翌文永十年十一月三日に乙御前母、すなわち日妙聖人に宛てた書状『乙御前母御書』に、

|

「なによりも女房のみとして、これまで来たりて候ひし事」(『定本』755頁) |

とあり、「女房の身」であると述べられていることによっても確認される。

もっとも「あづくべき父」を日妙聖人の父親と仮定することも、蓋然性は極めて低いけれども、一応考慮すべきであろう。しかしそう仮定したとしても、「離別すでに久し」の言葉から、夫との離縁や死別を導き出すことはできない。

では「離別すでに久し」の語はいったい何にかかっているのか。それは直接的には本文冒頭に見られる「一の幼子」である。つまり宗祖は、日妙聖人が遠くこの佐渡まで訪れたことによって、最愛の幼子と離別して久しいことを慮(おもんぱか)っておられるのである。もちろん幼子のみならず、その子と共に留守を守る頼もしからざる夫のことも、念頭に置かれていたであろう。夫が頼もしからざる理由はここには記されていないが、建治元年八月四日状『乙御前御消息』には、

|

「女人は夫を魂とす。夫なければ女人魂なし。此の世に夫ある女人すら、世の中渡りがたふみえて候に、魂もなくして世を渡らせ給ふが、魂ある女人にもすぐれて心中かひがひしくおはする上、神にも心を入れ、仏をもあがめさせ給へば、人に勝れておはする女人なり。」(『定本』1097頁) |

とあって、少なくともその三年後には亡くなっており(本状には乙御前母が再嫁する場合の心構えについて述べられているので、死亡は本状直前とは思われない)、あるいは病に伏していたのではなかろうか。

それはともあれ、要するに本文は、ご自身を訪うために長い間家をあけている日妙聖人に対し、残してきた幼い子供や、その子を預けて来た頼もしからざる夫のことが、どんなにか心配であろうと、その心情を思いやられているのである。

そう思い至って改めて本文を意訳すれば次のようになるだろう。

|

「あなたには一人の幼子がいます。預けてきたその子の父親(夫)も頼りない状況。そのような状況で、彼らと分かれてもう久しくなるのですね。(あなたのその心情を思うと、その志しは)筆舌に尽くしがたい思いです。」 |

かくして「日妙聖人は佐渡に幼子を連れて行かれた」という今日の通説は、否定されるべきことが了解されたと思う。

「そんなことをいわれると、何だか有り難みが薄れる」などというなかれ。母親として幼子を置いていくことは、連れて行くことよりも余程辛いことなのではあるまいか。宗祖はしっかりとそのことを、見透されていたのである。

なお、日妙聖人と乙御前母が別人ではないかとの説もあるが(高木豊「日蓮と女性檀越」『日蓮教団の諸問題』400頁)、「女房の身」で「幼子」があるという同じような境遇で、しかも佐渡の宗祖を訪れた女性が二人いたことは考えずらく、同人とすべきであろう。

(山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

これまで『立正安国論』の日興写本は二本あるとされてきた。一本は静岡県三島市玉沢妙法華寺所蔵本、もう一本は大石寺所蔵本である。しかし、二本とも日興上人の署名花押はない。

この内大石寺本については、平成14年発行『興風』14号の拙稿「保田妙本寺所蔵の『日蓮遺文等抄録』について」で、重須談所初代学頭の寂仙房日澄師の筆と推定した。その際、大石寺本の五、六字を日澄筆と対照したが、後日もう少し多くの字を対照した小稿を発表予定である。今回は、一方の妙法華寺本(玉沢本)を検証してみたい。

|

|

|

玉沢妙法華寺所蔵の『立正安国論』写本 |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

実は楷書体の玉沢本と対照し得る、日興上人の確実な文献は殆んどない。しかし、幸いにも、大石寺59世日亨師が日興筆と認める『実相寺衆徒等愁状写(旧名実相寺衆徒愁状)』があり、私も昨年の『興風』18号拙稿「北山本門寺文書『実相寺衆徒等愁状写』考」で字を対照し、日興筆を再確認したところなので、この『愁状写』と対照してみる。

|

|

|

|

【図版は無断転載禁止です】 |

|

この対照図は、右が玉沢本から、左が『愁状写』から採字したものである。「三」から「立」の十字はまったく瓜二つで、他にも瓜二つの字は多数挙げられる。この結果、玉沢本は日亨師が『富士日興上人詳伝』で断定した通り、日興筆として間違いないと言えよう。

この玉沢本は題名の下に「天台沙門日蓮勘之」とあり、宗祖が文応元年に得宗時頼へ献上した『安国論』の形を留めていると言われる。それ故、日興筆確認の意義は大きい。

玉沢本と同様、「天台沙門日蓮勘之」とある写本は、他に三本確認されている。千葉県中山法華経寺蔵の日高写本、千葉県多古正覚寺蔵の日祐写本、多古妙興寺蔵の或は日弁筆とも言われる古写本である。この内、正覚寺本に言及する論稿に、平成19年岩田書院刊、佐藤博信編『中世東国の社会構造(下)』所収坂井法曄「日蓮と鎌倉政権ノート」がある。坂井氏は、極楽寺流の北条基時が創建した鎌倉の律宗寺院普恩寺に伝わる『安国論』、これが宗祖自筆の献上本か転写本かは不明ながら、その『安国論』をわざわざ日祐が書写したことに注目し、日祐が献上本系統に属する同『安国論』に価値を見出していたためと、書写理由を推測している。

次に、玉沢本を日興筆とする古い文献に日親の『伝燈抄』がある。

|

「常楽坊日伝阿闍梨、浜の貫首にて渡りける時、(略)押て日親が所鎌倉の妙隆寺へ渡りありし間、我も礼の為に出て候し時、(略)日興に書かせられたる安国論、裏に御自筆にて註を付させ給たる御本と、(略)等、彼寺の重宝を悉く見せられける」(日宗全18-21頁) |

この『伝燈抄』は鎌倉の妙隆寺にいた日親が、玉沢妙法華寺が移転する前、鎌倉浜土にあって法華寺と称していた時の貫首日伝と通用があり、法華寺の重宝日興筆『安国論』等を拝見したと記している。この話が『伝燈抄』述作の文明2年(1470)を遡るのは確実で、それは日伝が貫首だった時期、つまり少なくとも前貫首日海が没した永享7年(1435)以前から日伝没年の寛正4年(1463)までの間である。また、件の重宝拝見を、日親の九州光勝寺下向以前と仮定すれば、永享5年(1433)以前のこととなるが、詳細はさらなる研究が必要である。なお『伝燈抄』の記述は、日蓮仏教研究所主任の都守基一氏から教えて頂いた。また、鈴木一成『日蓮聖人遺文の文献学的研究』(274頁)にも紹介されている。

ともあれ、すでに15世紀中頃、浜土の法華寺所蔵の『安国論』が日興筆と伝えられていた事実は注目に値しよう。おそらく、法華寺はそれを所蔵した当初から日興筆と認識し、伝えてきたのであろう。

その後、玉沢本は大石寺日亨師と親交のあった稲田海素氏も『日蓮聖人御遺文対照記』に日興筆と記し、また、昭和56年春、立正大学が協力し、日蓮聖人門下連合会と読売新聞社が主催した日蓮聖人展『図録』や、同年平凡社から発行された雑誌太陽9月号『特集日蓮』にも日興筆として写真図版入りで紹介されている。

なお、今回は触れられなかったが、玉沢本がいつ書写されたかという問題が残っている。それは玉沢本の裏にある宗祖の『夢想御書』二行と『涅槃経等要文』三紙とに関連しており、立正安国会刊『日蓮大聖人御真蹟対照録』は『夢想御書』が文永9年、『涅槃経等要文』が建治2年に書かれたと推測している。果して、玉沢本の成立は『夢想御書』より前か後か。よく熟考して後日述べたい。 (菅原) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

今回は日法本『立正安国論』について考えてみたい。和泉日法師は越後公日弁師の弟子で日興上人の孫弟子である。

|

|

|

日法本『立正安国論』(岡宮光長寺蔵)の末尾と奥書部分。

奥書の「来我朝」や「諸」の字は宗祖の加筆である。

(図版は『光長寺宝物写真集』より転載。) |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

写真図版は『立正安国論』末尾部分の、

の一文と、初めて『安国論』を撰述された際の識語、

と、それに続けて『安国論』呈上に関わる奥書である。

「又他ノ誤リヲモ誡シメン耳」の一行が継ぎ目に掛かっているので、書写にあたっては、はじめから巻紙を用意したことが分かる。筆致は早く、かなりの能筆である。

興味深いのは奥書に施された「来我朝」、「諸」などの加筆訂正――これが紛れもなく宗祖の御筆なのである。つまりこの『安国論』は宗祖の在世に書写され、宗祖の高覧を経ている。

奥書の内容がまた示唆に富んでいる。

|

「去ぬる正嘉元年八月二十三日、戌亥の刻の大地震を見て之れを勘(かんが)ふ。其の後、文応元年七月十六日に宿谷禅門に属(つけ)て故(こ)最明寺入道殿へ奉上す。其の後九ヶ年を経て文永五年、後の正月、西戎大蒙古国より此の国を襲うべきの由、牒状我が朝に渡来す。同年、東夷(とうい)・俘囚(ふす)起こり三ヶ年の間、連々に合戦絶えず。海外二夷、之れ起こる。此の書、宛も符契の如し。諸人以って耳目を驚かす。之れを以って之れを案ぜよ。禅宗と念仏宗等、謗法の儀、疑い無きもの歟」 |

以上が読み下しである。文応元年の時点で宗祖がいかに鋭く日本国の危うさを指摘していたか、奥書は強く訴える。

蒙古の使者が牒状を渡した文永五年以降、日本国は巨大な蒙古国の影にひたすら怯え続ける。そればかりか北の果てでは「東夷・俘囚」が起こって、管領代官の安藤五郎が討ち取られた。それより三ヶ年、連々に合戦が絶えなかったという。蒙古といい東夷といい、宗祖が先見性を示された「他国侵逼難(たこくしんぴつなん)」は現実のものとなった。と同時に『安国論』は、誰もが注目すべき未来記となったのである。

この三ヶ年、おそらく宗祖は『安国論』を幾たびか執筆されたであろう。弟子たちも幕府の要人や識者、さらには民衆に報知するため盛んに書写したであろう。その際に『安国論』を未来記として証明するのが先の奥書なのである。

文永六年三月、さらに続けて九月にも蒙古の使者はやって来た。襲来はすでに危険水域を越えつつあった。

宗祖は同年十二月、矢木式部大夫(たいふ)胤家(たねいえ)に『安国論』を書写し与えられた。それにも、「去ぬる正嘉元年八月……」と始まる奥書を添えられた。中山法華経寺に現存するご真蹟である。

しかし中山本と日法本とでは、奥書の内容が相違する。中山本では蒙古使者の来朝は記すが、東夷の反乱や三ヶ年の合戦、諸人が耳目を驚かせたこと等には触れていない。つまり日法本は、襲来の危機意識と未来記としての自負がさらに高揚した内容になっている。文永五年より「三ヶ年の間、連々に合戦絶えず」の記述からすれば、宗祖が『安国論』を再写し、この奥書を認(したた)められたのは文永七、八年頃となろうか。日法本の成立については未詳だが、それから宗祖入滅までの間に書写されたことは間違いない。

なお日法本は此の如く貴重本ではあるが、自筆本としては不確定要素も多い。自署・花押等も確認されないようなので、改めて日法師の筆蹟や年齢などを勘案し、筆者を再考する余地がある。 (池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

九月のコラムで課題とした、日興写本『立正安国論』(玉沢本)とその紙背にある宗祖筆『夢想御書』二行、『涅槃経等要文』三紙との関連について考えてみたい。

|

|

|

紙の右端に書かれた『夢想御書』(御書番号1-111)

(真蹟集成より転載) |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

『夢想御書』は表の『安国論』第三紙の末にある。どうしてわざわざ紙の端っこに書いたのか。答えは後ほど‥‥。

同書はこう書かれている。

|

「文永九年〈太才壬申〉十月二十四日□夢想云来年正月九日蒙古為治罰月相國大小可向□云云」 |

「月相国」の意味が分からない。けれども内容は、宗祖が文永九年十月二十四日に見た、来年正月九日に、日本を治罰するため蒙古の大小軍勢が向ってくるという夢想で、二十四日か、そう遠くない頃に書かれたものである。

蒙古が日本を治罰する。これは蒙古賢王治罰論と言われるもので、早くも文永六年と推定される『法門可被申様之事』の、

|

「日本一州上下万人一人もなく謗法なれば、大梵天王・帝桓並びに天照太神等、隣国の聖人に仰せつけられて謗法をためさんとせらるるか」 |

に見える。

では、『夢想御書』をひっくり返して、『安国論』のどこに書かれているか見てみよう。そこには、

|

「是の如き不善業の悪王・悪比丘、我が正法を毀壊(きえ)し、天人の道を損減し、諸天善神・王の衆生を悲愍する者、此の濁悪の国を棄てて皆悉く余方に向かはん」 |

がある。これは、諸天善神が法華経を謗ずる日本を嫌い、国を捨てて去ってしまうという大集経の文で、次の意味である。

|

「このような悪王と悪僧が、我が正法を毀(そし)り壊(やぶ)って、天上や人間の道を傷つけるであろう。そうなれば、衆生を愍(あわれ)み救わんとする諸天善神も、この濁り乱れた悪国を棄てて、皆ことごとく余所へ去るであろう」 |

はたして、『夢想御書』と大集経はどう関連しているのか。私たちの一番の関心はそこにある。私は、諸天善神が日本を捨てて去ってしまう、という大集経の経文に注記するために、『夢想御書』が書かれたのではないかと思う。

つまり、大集経が説く、日本国を捨てて「余所へ去」った諸天善神が、「蒙古に日本の悪王・悪僧の治罰・是正を仰せ付けたので、大小の軍勢が向かってくる」夢想を見て、宗祖は『夢想御書』を、わざと大集経の裏に書いた。だから、『夢想御書』は不自然なほど、紙の右端にあると思うのだ。

しかし、反論が出るだろう。君の推測は逆だ。『安国論』の字が紙の継目に掛かって渡っているのに、『夢想御書』一行目の字は、継目で切れている。これは、先に『夢想御書』を書いた紙があって、日興上人が『安国論』を写すため、それを他の紙と継いだ時に、字が継いだ紙の下に隠れて切れてしまったのさ。その後、『安国論』を写したから、『安国論』の字は継目を渡ってるんだよ。

私はこう答える。『夢想御書』の一行目は、きちんとした真蹟の精査が必要だ。切れているように見えるけど、影印本(写真の複製本)でははっきり分からない。切れているとすれば、補修時に剥がされた料紙が、再び継がれた際、紙の下に字が数ミリ入り込んだ可能性も充分考えられよう。『安国論』の継目に掛かる字がずれているも、そのためではないか。いずれにしても、反論の根拠は決定的とは言えない。

|

|

|

継目を渡っている『涅槃経等要文』③の筆墨

(真蹟集成より転載) |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

続いて、『涅槃経等要文』に目を移そう。

『涅槃経等要文』には、①「涅槃経九云」②「又云」③「涅槃経九云」④「涅槃経九云」⑤「涅槃経六云」⑥「弘二云」⑦「記七云」⑧「弘一云」の八文が含まれている。

それは『安国論』の第八紙から十紙の裏にあり、詳しくいえば、①~③は『安国論』が引用する『選択本願念仏集』の裏、④~⑧は宗祖の『選択集』批判の裏に書いてある。

写真図版で分かるように、③の筆墨が紙を渡っているのは注目される(図版の左上部の印部分)。というのも、以下で導き出す結論を先取りしていえば、『涅槃経等要文』は表の『安国論』に注記したものであろうから、③が継目を渡っている事実と合わせ考えれば、推定建治二年の『涅槃経等要文』より前に日興本『安国論』が成立していたことが、合わせ一本で導き出せるのである。

さてそれでは、『涅槃経等要文』の③⑥⑦⑧と『安国論』との関連を見ていこう。

まず、③「涅槃経九云」は、人は皆仏性をもつと説きながら、実は心では仏性を信ぜず、私欲のために法を説く悪人を批判した文である。表の『安国論』には、法然が聖道門の諸師を群賊と呼んだ『選択集』八章と、聖道門を閣抛して浄土門に帰すべしという十六章の文があるので、③は法然を悪人として批判するために記されたと考えられよう。

次に、⑥「弘二云」は弘決巻二、⑦「記七云」は文句記巻七の文である。

|

「運、像末に在りて、此の真文を矚(み)る。妙因を殖(う)うるに非ずんば、実に値(あ)ひ難しとなす」 |

|

「故に知んぬ、末代一時に聞くことを得。聞いて信を生ずる事、宿種なるべし」 |

この表には『安国論』の、

|

「是れを以て、弥陀の堂に非ざれば皆、供仏の志を止め、念仏の者に非ざれば早く施僧の懐(おも)ひを忘る。(略)これ偏(ひとえ)に法然の選択によるなり」 |

がある。⑥⑦は法華経の真文を拝したり、聞いて信ずる者は、過去に妙因を植えた因縁があると説いている。よって、⑥⑦は法華経の堂舎修復や布施を省みない念仏者を、過去の妙法下種を忘れて、権教へ退転した者と批判するために記されたと考えられよう。

|

|

|

左下から右上に線を引いて、通常とは逆に書き継ぐ『涅槃経等要文』⑧

(真蹟集成より転載) |

|

【図版は無断転載禁止です】 |

次に、⑧「弘一云」は弘決巻一の文である。

|

「縦使(たとい)発心、真実ならざる者も、正境に縁すれば功徳、なお多し。(略)」 |

表には『安国論』の、

|

「悲しきかな数十年の間、百千万の人魔縁に蕩(たぼら)かされて多く仏教に迷へり。謗を好みて正を忘る、善神怒りを成さざらんや。円を捨てて偏を好む、悪鬼便りを得ざらんや。如(し)かず、彼の万祈を修せんよりは此の一凶を禁ぜんには」 |

があるので、⑧は、念仏の魔縁にたぼらかされている人も、法華経の正境に縁すれば、必ず菩提の遠縁となることを示すために記されたと考えられよう。

以上、日興本『安国論』と『夢想御書』『涅槃経等要文』には、内容的に後者が前者の注記であるという関連が認められた。それは結果的に、九月コラムで紹介した日親の、「日興に書かせられたる安国論、裏に御自筆にて註を付させ給たる御本」の裏付け作業になった。ただ、日親が『夢想御書』と『安国論』の関連をどう考えていたかは分からないが‥‥。

今回の考察から、私は日興本『安国論』が推定建治二年の『涅槃経等要文』より先に成立していた可能性は、かなり高いと思う。さらに推定文永九年の『夢想御書』より先である可能性も充分考えられる。

今後、日興本『安国論』とその紙背を拝見する機会を得たいと願っている。特に表裏の関連を断定する上で、『夢想御書』の継目精査は不可欠であろう。また、『夢想御書』『涅槃経等要文』の墨質・筆遣いなども実見してみたい。

因みに、宗祖の文応本『安国論』が引用していない『涅槃経等要文』②④が、建治広本に加えられている。両者の関係は、建治二年頃に注記した『涅槃経等要文』が、建治年間に作成された広本の、一つの基になったと考えられよう。その意味で、日興本『安国論』と紙背文書は、文応本から建治広本への橋渡しに、一役を果したと言ってよいであろう。宗祖は日興本『安国論』を身近かに所持されていたのだろう。

今回は、池田令道氏との談話の中で益を得ること甚だ大であった。記して感謝したい。

(菅原) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

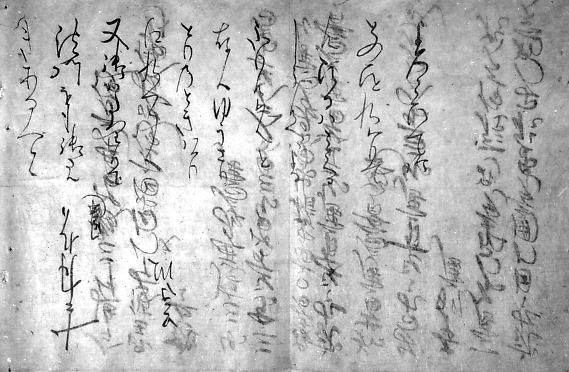

今回は大石寺蔵の真蹟『諫暁八幡抄』を紹介したい。

* * *

弘安三年十一月十四日の夜、鎌倉の街を襲った大火は鶴岡八幡宮の上下・末社(まつしや)・楼門(ろうもん)等をまたたく間に焼き尽くした。身延で知らせを聞かれた宗祖は、法華経の行者を守護すべき八幡大菩薩とその社(やしろ)が炎上した原因を法門の上から徹底的に追究された。それが『諫暁八幡抄』である。本抄中に、

との記述があるので、炎上後の翌月には既に述作が終っている。また本抄には曽て二五紙に及ぶ別本の真蹟が身延久遠寺に伝来していた。おそらく本抄の草案と思われるが、大石寺本とも勘合して、宗祖がこの事件をいかに重要視され、集中的に思考を高められていたかを知るのである。

そのことは掲載図版の筆勢や推敲(すいこう)の跡を見ても十分に窺えよう。宗祖は四七紙に及ぶ長編を呻吟(しんぎん)しつつも一気呵成(いつきかせい)に書き進められた。

|

|

|

大石寺蔵『諫暁八幡抄』第四一紙。

初行の「日本記行基数……」の一文は四〇紙と四一紙との継ぎ目に筆が渡っている。その他、行間に推敲の跡である薄い墨筆が多く見られる。「受一苦」から「同一苦」への訂正は後ろから二行目。 |

|

|

図版は右上の丁付(ちようづけ)が示すように、その四一紙目である。丁付は宗祖が主に四紙以上の書状や著作をなされる時に付されるもので、書き上げた料紙(りようし)の順序が乱れることを防いでいる。それゆえ継紙(つぎかみ)を使用した場合には付されない。つまり本抄はバラバラの料紙に書かれたものである。

しかし「四十一」の丁付の下を注意深く見ると、「日本記行基数……」と書き加えられた宗祖の筆が四〇紙と四一紙の継ぎ目を渡っている。その他の継ぎ目にも同様なケースが見られる。つまり最初に書かれた本文の筆はどの丁もまったく継ぎ目に触れていなのに、後に添加された文字は往々にして継ぎ目を渡っているのである。これは、本抄の大体が書き上げられた後に巻物にされ、その上で宗祖が改めて推敲の筆を執られたことを意味しよう。

文章の加除(かじよ)訂正は、本抄における宗祖の真意を知るために重要な意味を持っている。

例えば四一紙には、図版を見てもわかるように、多くの添削が施されているが、その中に次のような注目すべき一文がある。

|

「涅槃経に云く、一切衆生の異の苦を受くるは悉(ことごと)く是れ如来一人の苦なり等云云。日蓮云く、一切衆生の同一苦は悉く是れ日蓮一人の苦と申すべし」 |

これは釈尊が一切衆生の苦しみを一身に引き受けるとした涅槃経の文に対し、末法においては一切衆生と同一の苦しみを日蓮がすべて受け止めると宣言されたものである。

宗祖の気持ちが涅槃経の文に擬(なぞら)えて披瀝(ひれき)されているので、同じような文章表現になっている。しかも日蓮が受けるところの「同一苦」は始め「受一苦」となっていた。しかしこれでは釈尊との相違も曖昧(あいまい)で、意味もいま一つ明瞭とは言えない。そこで宗祖は「受」を見せけちにして「同」の字を右に書き加えられた。

釈尊の「異の苦」に対する宗祖の「同一の苦」――釈尊はすでに悟りを開いた覚者としての救いであり、衆生とは異なった苦しみを受ける。宗祖は名字凡身のままに衆生と同じ苦しみを受けつつ、共に成道を遂げる。宗祖と釈尊では救いのかたち、慈悲のあり方が違うのである。只ひと文字の訂正ではあるが、この「同一の苦」があればこそ、

|

「月は光あきらかならず在世は但八年なり。日は月に光明勝れり、五五百歳の長き闇を照すべき瑞相なり」 |

という本抄の末文も俄(にわか)に明瞭さを増すのである。 (池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |