| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |

| 過去のコラム:平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 最新のコラムへ | 平成23年 2011年 |

|||||||||||

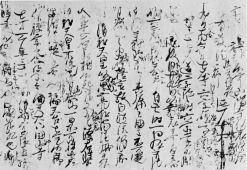

| 『延山録外』(全四冊)は身延山久遠寺26世日暹の編集にかかる遺文集で、第一冊に身延山以外に所蔵される日蓮遺文や、日蓮遺文ではないものも若干含まれているが、それ以外はほぼ身延山久遠寺に所蔵される、日蓮筆の遺文・遺文草案・写本・要本(抄本)等が筆写されている。 第二冊冒頭と第四冊末尾に日暹の署名花押が、自筆でなく印章により捺印されている。筆跡が日暹のものであることは、寺尾英智氏が身延文庫に所蔵される日暹筆『撰時抄上文集私抄』との照合により確認されている(『日蓮聖人真蹟の形態と伝来』269頁)。 さてその第四冊に『唐鏡要文』が収録されているのだが、これが大変貴重な資料なのである。『唐鏡』は日蓮とほぼ同世代の藤原茂範の著作であることは、『本朝書籍目録 仮名部』に「唐鏡十巻〈茂範卿抄〉」とあることによって知られるが、その成立年代などにに諸説があり、これまで種々議論がなされてきた。しかるにその議論には、ほぼ同世代の日蓮が、『唐鏡』を要文ながら筆写していたという事実が欠落していたのである。 そこで以下に、日蓮筆写『唐鏡要文』の概要と、その存在によって得られる、『唐鏡』成立等に関する新知見をいささか報告したい。 『延山録外』所収『唐鏡要文』が日蓮筆であったことについて ところで『唐鏡要文』は明治八年の身延山久遠寺の大火により焼失しており、以下の考察の前提として、まず『延山録外』所収『唐鏡要文』が日蓮筆であったことを立証する必要があろう。 《伝来について》 『唐鏡要文』が身延山久遠寺に所蔵されることが確認できる初見は、久遠寺第29世日筵の『御書並御聖教目録』(以下『日筵目録』・寛文12年〈1672〉)に「一 唐鏡・史記抜」(山川智應『日蓮聖人研究』第2巻560頁)とあるのが初見であり、以降第33世日亨の『西土蔵寳物録』(正徳2年〈1712〉)にも同じく「唐鏡・史記抜」(『定本』2760頁)とある。勿論両目録共にこれを日蓮の真蹟として収録している。 では『唐鏡』の名が『日筵目録』以前に見られないのはなぜであろうか。その理由は21世日乾の『身延山久遠寺御霊寳記録』(以下『日乾目録』・慶長8年〈1603〉)の「臣軌」の項にヒントを得ることができる。そこには次のように記録されている。

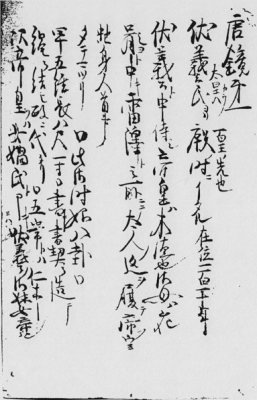

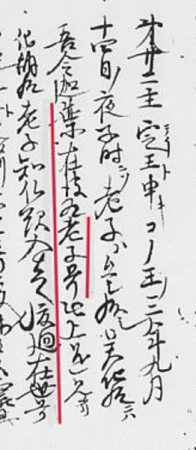

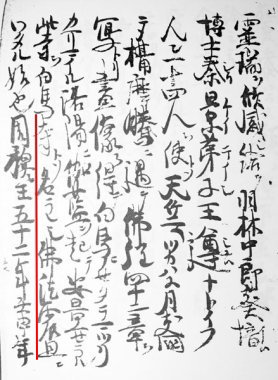

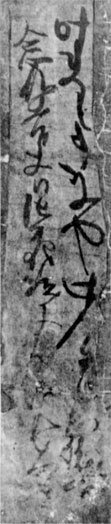

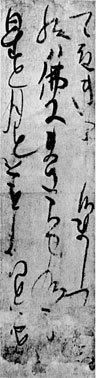

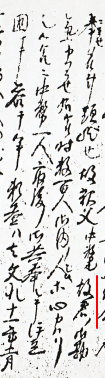

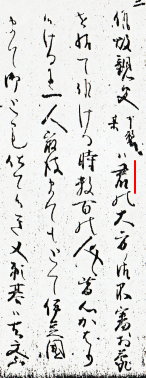

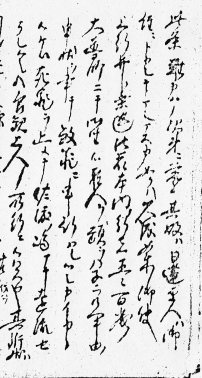

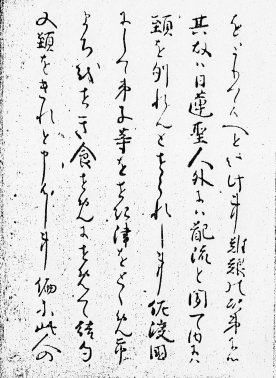

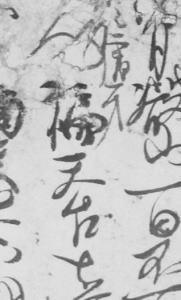

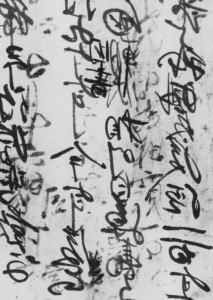

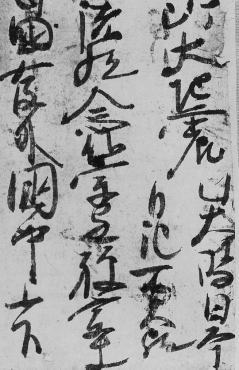

そのような情報を念頭に置き、改めて『延山録外』に収録される『臣軌要文』以下を見てみると、『唐鏡要文』『史記要文』『文句等要文』と順に抄録されており、これら諸目録の記載と符合しているのである。 ようするに『日乾目録』の「一 臣軌七十五紙並五行」とはこれらを含む要文群だったのであり、日筵はそれを「一 臣軌」「一 唐鏡・史記抜」と分けて記載したというわけなのである。とすれば12世日意の『大聖人御筆目録』に「臣軌一巻 大帖」(『定本』2760頁)と記されているのも、『日乾目録』と同様そこに『唐鏡要文』等が含まれていたと理解すべきであり、少なくとも日意時代(明応8年〈1499〉身延晋山)にはその存在が確認されることになろう。 《日蓮の字体にに似せていること》 さてこのような来歴に加えて、日蓮の真蹟であったと思われる最大の根拠として、日暹が単に筆写しているのではなく、日蓮の字体を真似て筆写していることがあげられよう。全体的に日蓮の字体によく似ていることが了解されるが、とりわけ傍線を付した部分などは、日蓮のクセがよく踏襲されている。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 『延山録外』所収日蓮筆『唐鏡要文』の内容 『延山録外』所収『唐鏡要文』は、第一から第六までの要所を抜粋したもので、全文を筆写したものではない。各時代の帝王の名前や在位年数、また在位時の事件や自然現象などを中心に、満遍なく抄録されているという感じであるが、第四が極端に少なく、逆に第六は全体の半分以上が抄録されている。 さて平沢五郎・吉田幸一編の『唐鏡』校異編(古典文庫〈昭和42年4月20日発行〉)の解題によれば、『唐鏡』の最古写本は『蓬左文庫』に所蔵される第四巻一冊で、「二条為氏卿」との極札が添えられているが、平沢氏は真贋の程はわからず「伝二条為氏」とし、鎌倉末か南北朝期あたりの写本ではないかとしている。 以下『蓬左文庫』蔵本を忠実に写した『神宮文庫』『東京大学国語研究室』蔵本各1冊、近世初頭の筆写と推定される『彰考館文庫』蔵本6巻、江戸前期の『松平文庫』蔵本6巻(本来は5巻。第六巻は後の補写)『吉田幸一氏』蔵本5巻、江戸中期の『内閣文庫』蔵本5巻、『神宮文庫蔵』蔵本5巻がある。 このような写本の伝来状況を見れば、日蓮の『唐鏡要文』がいかに重要な位置にあるかは一目瞭然である。 『唐鏡』の成立について 日蓮が抄録した『唐鏡要文』は、『唐鏡』に関するさまざまな新事実を提供するが、中でもその随一は『唐鏡』の成立についてであろう。 これまでその成立についてはおよそ二つの説が提示されてきた。第一に平沢氏が提示した永仁2年以後成立説(前掲書198頁)である。その根拠は『唐鏡』の序に「今ハ桑門ノヨステ人ナレトモ昔ハ柳市ノ学ヲ勤メキ」とあり、作者藤原茂範が出家した後のこととしており、茂範の出家は永仁2年であるからその後そう時を経ぬ時期と推定している。次に小川剛生氏等が提示する、茂範が鎌倉に滞在した建長5年(50歳)から文永元年(61歳)までの間の成立説である(小川剛生「藤原茂範伝の考察」『和漢比較文学』第12号〈平成6年1月〉)。小川氏はその根拠を明示していないが、諸状況から「執筆の対象として宗尊親王を想定してもよいかも知れない。」としている。 さてこの二説の内、日蓮滅後13年の永仁2年以降とする平沢説は、日蓮抄録の『唐鏡要文』の存在により、成立しないことが判明するのである。 ではその場合、序に記された「今ハ桑門ノヨステ人」の語はどのように理解すべきであろうか。 序が記す『唐鏡』が誕生した経緯はおよそ次のようなものである。

もっとも次項で述べるように、この序は後年茂範が出家した後、再治の際に付せられたものと解することも可能であろう。 いずれにせよ、日蓮の『唐鏡要文』が存する以上、永仁2年生立説は否定されるのであり、『唐鏡』成立論争に終止符を打つ貴重な資料ということができよう。 『唐鏡要文』が6巻までであること 次に『唐鏡要文』の抄録が6巻までであることに注目したい。本来『唐鏡』は『本朝書籍目録 仮名部』に「唐鏡十巻〈茂範卿抄〉」とあり、また『看聞御記』永享3年3月8日の条に、

ところで『唐鏡』がもともと10巻本であったとすれば、日蓮は何故に6巻までしか抄録しなかったのであろうか。もし日蓮が筆写した『唐鏡』が10巻本であったとすれば、日蓮は第四巻のようにごくわずかの抄録であったとしても、10巻すべてを抄録したと思うのである。 このことに関連して想起されるのは、現存する『唐鏡』が6巻まででそれ以降を失していることである。これは単なる偶然なのだろうか。私はこれは偶然ではなく、『唐鏡』には6巻本と10巻本があったのではないかと思うのである。すなわち『唐鏡』は、当初作成された際には「餘晋恭帝」までの6巻本で、後年、たとえば茂範出家後に再治され10巻本となったのではないかとの想定である。そして序はこの再治の時に付されたものと考えることも可能であろう。もちろんこれは単なる推測の域を出ない私見に過ぎないが、一応問題提起しておきたい。 『唐鏡要文』と古典文庫所収『唐鏡』を対校して 最後に『唐鏡要文』(「延唐」と略称)と「古典文庫 唐鏡(本文篇)」に収録された『唐鏡』(「古唐」と略称)とを対校し、気付いた点を述べておこう。

以上『延山録外』所収日蓮筆写『唐鏡要文』によって得られる新知見につき、その一端を述べたが、他にもいくつか興味深いことをうかがい知ることができる。稿を改めて斯界に提供していきたいと思う。(山上) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| かつて私は、小論「日興写本をめぐる諸問題について」(『興風』21号、2009年)を発表し、従来、日興写本とされてきた大石寺蔵『御筆集』や、これと同筆の日目所持本『法華経題目抄』について、小林正博氏の指摘を補訂して、日興筆であることを否定した。また日興写本とされてきた『法華取要抄』(大石寺蔵)、『大学三郎殿御書』(以下、重須本門寺蔵)、『兵衛志殿御返事』、『浄蓮房御書』、『三沢抄』についても、日興筆ではなく寂仙房日澄の写本であると結論した(『法華取要抄』については、すでに大黒喜道『日興門流上代事典』〔2000年〕が「日澄写本か」と指摘している)。 ただ一口に日興筆ではないといっても、『御筆集』2巻には、実に都合31通の御書が収まっており、しかも内21通は真蹟がなく、これらは日興写本とされてきた『御筆集』所収の写本によって、真筆に準ずる文献的価値を有するとされてきたのである。 したがって、これらを日興筆にあらずとした場合、真筆の現存していない『御筆集』所収21通の文献的価値はどうなるのか、また日興筆でなければ誰の筆であるのか、など、あらたな問題が課されることになる。 その大凡は前掲の小論に述べているが、論究の及ばなかったところもあり、特に日澄写本の位置づけについては、まったく触れていなかった。そこでここに、その価値について再論しようと思う。

a,『御筆集』の成立年代

以上のように、日興筆とは認められないものの、『御筆集』ならびに同筆の日目所持本『法華経題目抄』は宗祖直参クラスの人物が書写・編纂したものであり、文献的価値は変わらない。 ②日澄写本について これまた日興写本ではなく日澄写本とした場合、その文献的価値はどのようになるのか、という問題がある。日澄は、その弟子三位阿闍梨日順の『日順阿闍梨血脈』によれば、日興の御在世中、延慶3年3月14四日に49才をもって入寂したとの記載があり、逆算すると弘長2年(1262)年の誕生である(※『日順阿闍梨血脈』については、小林是恭氏が偽作説を唱えているが、これは高橋粛道『日蓮正宗史の研究』の指摘するように不当である)。日澄は日興本弟子六人の中では、日目の二歳年下、日仙と同年であり、かつ以下に掲げるように、日澄は日蓮聖人在世時から御書の書写をしている。

また相貌や花押から弘安元年と推定されている大聖人御筆御本尊(『御本尊集』55号)に、

との日興添書があり、また身延曾存の文永十一年十一月日付、御筆御本尊(遠沾日亨『御本尊鑑』・日乾『身延山久遠寺御霊宝目録』収録)に、

とある。これまた類例から日興添書と判断してよい。つまり日澄は日蓮聖人直筆の御本尊を日興の申請によって授与された宗祖直参の弟子であり、聖人御在世中より、御書の書写を行っていた人物だから、このたびの作業によって日澄写本と判断された御書についても、『御筆集』と同様、文献的価値は何ら変わることはない、すなわち宗祖直参の弟子による写本として扱うべきものであると考える。 以上によって、『御筆集』や日澄写本の文献的価値が損なわれることはないと結論するが、鎌倉末期には、日進によって『立正観抄』の偽作されたことが指摘されており、今後も写本で伝わる御書の、文献学的位置づけについては厳密な考証が求められる。写本遺文の扱いの難しさを改めて痛感する。(坂井) |

| 今回は御書システムのユーザーから寄せられた、貴重なご教示を紹介してみたい。 昨年の夏、談所に「御書システムのデータの件でお知らせしたいのですが」と一本の電話が入った。誤植か何かのご教示をいただくのはよくあることだが、その方がいわれたのは、

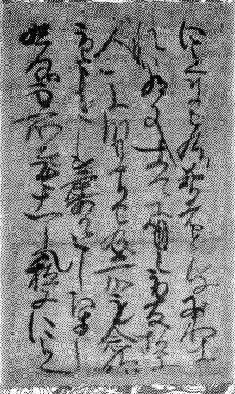

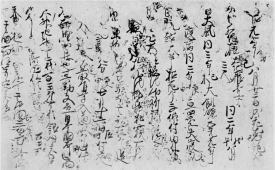

「断簡」とは切れ切れになった大聖人の真蹟で、現在では何の御書の一部なのか分からないものをいう。便宜上ではあるが、どの御書の一部か把握できるものは「断片」と呼んでいる。 五件の情報を聞きながら、私は半信半疑であったが、よほど丹念に調べられたのであろう、その指摘は概ね正しいのであった。 一つめの断簡一八三は、広島妙顕寺蔵の真蹟二行。現在まで次のように解読されてきた。

『日女御前御返事』は長文の消息だが、真蹟は一、二行が数箇所に現存するだけで殆どが失われている。それゆえ何とも貴重なご教示であった。 ついでながら『日女御前御返事』の真蹟では、談所の発信として、もう一つお知らせしたいことがある。先の一文でにおいて青色下線で示した、

それでは図版②左側部分の二行はといえば、既に『下山御消息』の一部と判明している。つまり、この二つの真蹟は別々の御書が切れ切れに貼り合わされ、非常に複雑なかたちで伝来したのである。 それにしても真蹟断簡は、まだまだ分からないことだらけ。ということは、勉強次第で、きっと凄い発見もあるのだろう。ここは逆に発奮のしどころである。(池田) |

||||||||||||||||||||||||||

| 前回、御書システムのホームページに寄せられた、『日女御前御返事』の真蹟断簡について解説した。今回もその他の情報について、種々検討してみたい。 まず御書システムの断簡二二に収録する次の一文。

談所に寄せられた教示によれば、この12文字が『窪尼御前御返事』(御書システム本文№27143)の次の一節に合致する。

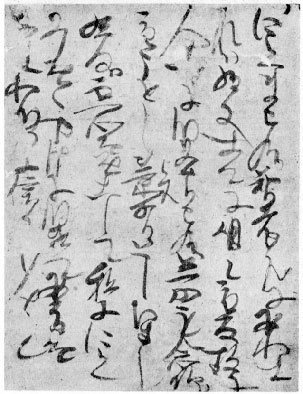

次は断簡六九の「り又十悪五逆」について。写真図版②を参照。 この断簡6文字は、北山本門寺に真蹟1行が現存し、また別の『窪尼御前御返事』(御書システム本文№26018。旧御書名『種種物御消息』。御書資料を参照のこと)の一部分とされる。それは、

前半の青色下線部分は、図版③の真蹟2行であり、これは静岡実相寺の所蔵である。同御返事にはこの他にも、神奈川匡真寺に二つの断片3行と東京妙法寺に末尾一紙の真蹟が現存しており、同御返事が切れ切れになって伝来したことを物語っている。図版②と③の「十悪五逆」の筆致が相似することも両者のツレを思わせる。もっとも北山本門寺のそれは「り又十悪五逆」というわずか6文字だけに、他の消息の断片という可能性も無いではない。つまり確定ではなく推定である。 次に断簡一七九「諸仏如来の一仏もかけ給はず広長舌を大梵王宮に」について。 これは断簡2行で島根常教寺に現存し、『千日尼御前御返事』(御書システム本文№28396)の一部分とされる。たしかに同文が同御返事に確認されたが、この場合少し不思議なのは、同御返事の真蹟23紙が佐渡妙宣寺に完存することである。断簡2行の影印版も公開されてなく、実物も拝見していないので何ともいえないが、あるいは真蹟の模写という可能性もあろうか。更考。(池田) |

||||||||||||||||||||||||||||||

『頼基陳状』には本文の異なる日澄本と日興本がある。基本的に「刊本録内」や「高祖遺文録」「類纂高祖遺文録」は日澄本系統の本文に依り、「昭和定本日蓮聖人遺文」が底本とした「霊艮閣版日蓮聖人御遺文」(縮冊遺文)は日興本の本文に依っている。後者の経緯は稲田海素氏が「縮冊遺文」に記した、

私はこれまで次のように日澄本と日興本の関係を考察してきた。日澄本は江間氏に上呈する目的で建治3年(1277)6月に書かれた上呈本系統の写本で、翌年の弘安元年4月5日に書写された。日興本は宗祖が自己の上行自覚を門下に伝える目的で、上呈本に上行自覚の文章などを加えて改訂した再治本系統の写本である。再治本の成立は弘安元年4月5日から弘安3年頃までで、日興の書写は正和5年(1316)閏10月20日であった。 これに対して前川健一氏は「『縮刷遺文』の本文整定について」(平成21年刊『東洋哲学研究所紀要』第25号)で、

①「君」を「故君」に改めた理由 私は御書システムの『頼基陳状』の門下写本欄に日興本の本文を入力し、写本備考欄に日澄本との相違を逐一記したが、最も注目したのが次に示す日澄本の「君」と日興本の「故君」の相違で、この相違が宗祖は上呈本(日澄本はこの系統)の数年後に再治本(日興本はこの系統)に改訂したという私見の重要な根拠となっている。

ただし「君」を「故君」に改めたのはこの一箇所だけで、他はすべて「君」のままになっている。これに疑問をもった前川氏は、

北条氏名越流の江間光時は寛元4年(1246)の宮騒動で伊豆の江間に流され、家督は子息に譲ったといわれている。譲られたのは光時と同じ越後太郎を名乗った長男親時である可能性が高く、建治3年(1277)6月に四条頼基の宗祖帰依について下文をもって詰問した主君は親時であったと思われる。頼基の主君は親時であり『頼基陳状』は親時に陳弁した書であろう。そうした認識の上に、次の日興本の本文を読んでみよう。理解しやすいように次下に現代語訳を付けた。

まず、上述のように二番目の、

次の三番目の、

では一番目の、

以上、少しく検討したように、一番目の「君」は父の主君光時と、頼基の主君親時の二人を指していて、二番目の「故君」は光時のことで再治本のときに亡くなっていたから「故」を付け、三番目の「君」は親時のことで再治本のときに健在だったので上呈本のままにしたのであろう。このように解釈すれば、宗祖が二番目の「故君」だけに「故」を付けた訳が納得でき、同時に日興が再治本を忠実に書写したことも了解できるのである。 ②日興は日澄本が未再治本であることを知っていた 次に、前川氏は、

日興は日澄本の本文をよく知った上で自筆本の識語に、

その日興の考えをよく反映しているのが、日澄本に書入れられた異筆の「是本者未再治本□不可為本云云」である。これは、日澄本は未再治本であるから根本にしてはならないと、取り扱いに注意を促した注記であり、誰かはわからないが、これを書入れた弟子は日澄本が未再治本であることを知っていたのである。日興識語とこの書入れからも、日興本=再治本、日澄本=未再治本という関係が了解されるのである。 日澄本は上呈目的で書かれた上呈本の系統であり、その意味において十分に文献的な価値があろう。しかしながら、上行自覚を門下に伝えるために宗祖が改訂して以降、未再治本として峻別する必要性が生じたのも事実である。そうした理解に立つとき、『頼基陳状』の本文に再治本(日興本)を基本的に選定することは、宗祖と日興の本意に適った正しい判断であると思う。 なお、今回紹介した前川氏の『頼基陳状』にかんする論稿は、抜粋の形で「印度学仏教学研究」第58巻第1号に掲載され、インターネット上で公開されている。 (菅原) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前回に述べたように、『頼基陳状』は江間氏に陳弁する上呈本(日澄本はこの系統)として著された後、門下に上行自覚を伝えるために改訂されて再治本(日興本はこの系統)が成立した。 したがって上呈本はれっきとした完成本であって草案本ではない。古来より日澄本を未再治本、日興本を再治本と称しているが、この再治は通常の「もう一度調べて正しくする」という、いわば草案を浄書する様な意味でなく、上行自覚の文言を加えたこと等を再治と称したと思われる。 そうであれば、日澄本と日興本にはそれぞれ上呈本・再治本としての特長があるだろうと想定される。そこで改めて比較考察した結果、一定の結論が得られたので、両本の本文を挙げながらその要点を述べてみたい。 ①日澄本の丁寧な記述 a,下文の要約

b,上呈本ならではの臨場感

②日興本の改訂 a,本地を上行菩薩と明す

b,経文や語句の効果的な補訂

次の緑色部分の「法道三蔵ハ」云云の一文も所述の主張を補強した加筆であり、また日澄本の赤色部分の「かくさて」を緑色部分の「弘メテ」に改めたのは、正法弘通にかんする積極的な表現を採用したものである。 c,謗法に対する厳しい表現

③日澄本と日興本の特長と文献的な価値 以上の考察から一つの結論が導き出せるように思う。それは日澄本は頼基の身の潔白を訴えるため、事実関係や頼基の心情を丁寧に記しているところに特長があり、日興本はやはり宗祖の本地を明かしたところに特長があるということである。 江間氏に陳弁するために書かれた上呈本(日澄本)だからこそ、下文の要旨、頼基の心情、良観房らの悪行などを詳述する必要があったのであり、一方、門下に上行自覚を伝える法義的改訂の色濃い再治本(日興本)だからこそ、事実関係を詳述する文章の一部を削除・省略してでも本地上行を明す文言を加えたのであり、経文や語句を効果的に補訂したり、謗法に対して厳しい表現を採用したのも法義的改訂の一環と捉えてよいだろう。こうした特長はそのまま両本の文献的な価値を示すものである。 最後に、日澄本と日興本について二回にわたって補説できたのは、前回紹介した前川健一氏の問題提起によるところが大であったことを申し添えておきたい。(菅原) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

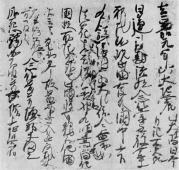

| 時折、東京や京都の入札会で扱っている古書・古典籍のカタログに目を通すと、「日蓮聖人筆 断簡」が出品されている。「断簡」とは数行の切れ切れをいうが、それでも本物であれば大変な重宝である。 むろん「日蓮聖人筆」となっていても、一見して、箸にも棒にも掛からないものが多い。程度の少し良いものでも、よく見れば幾つも難点があって大体が真蹟とは認められない。しかしごく希に、これはと思うのに、お目に掛かることもある。平成19年の『京都古書組合総合目録』の一品もその一つであった。 結論を先にいえば、それは偽筆なのであるが、見た目には真蹟とほとんど遜色がない。小さい図版を引き延ばしたので少し見づらいが、カタログの写真を転載(図版①)するのでまずはじっくり御覧願いたい。

それではと幾つかの用語を拾い、御書システムで検索をかけると、何と全くの同文が出てきてしまった。「断簡一九一」である。しかも真蹟7行が大分県法心寺に現存する。それが図版の②である。

これだけ似ていれば、どちらか一方が他方を模写したことは疑いない。となれば、2行多い後者は当然模写された側になる。後者の2行分が前者からは写せないからである。(元々は7行あった前者が5行で切断されたと考えられなくもないが、その場合は6行目の筆が5行目に少しのぞいていなければならない) また文字のバランスが悪かった前者の「して私」を、後者のそれと見比べれば、5行目を模写した際に、文字が窮屈になってバランスを失したことが了解されよう。また後者の「薫(くん)習」のルビは大聖人の筆であるが、前者はそれを書き落としている。旁々もって前者は真蹟ではなく、偽筆と判断されるのである。しかし中々の手練れのワザといわざるを得ない。 カタログの図版解説には、「慶安二年(1649)、小湊日遵、野口(呂)日講」と記されていた。日遵と日講は江戸初期の不受不施派の大物である。おそらく「断簡」の裏には両師の鑑定書が付されているのであろう。一度は表裏くまなく拝見したいものである。(池田) |

||||||||||||||||

| 今回は御書の真偽鑑定について、真如院日等の『蓮祖御筆真偽拝見記』(以下『真偽拝見記』と略称)を紹介したい。 日等は江戸中期の学僧で京都頂妙寺に住したが、宝永5年から正徳元年まで中山法華経寺の貫主をも務めた。その3年間で日等は中山の真蹟を模写しつづけ、56巻にまとめた。また真蹟の文字研究に没頭し、難読文字の解明や運筆の変化、花押の形式などを類聚して『祖書拝見知事』を著した。これらは後世に遺る貴重な文献である。 日等の真蹟に関わる博識ぶりは世に知られ、多くの真俗が珍品を携えて、知足庵(京都鷹峰にある日等の隠居所)を訪れた。日等に真蹟か否かの鑑定を求めるためにである。 その模様を詳しく書き記したのが『真偽拝見記』。それによれば享保6年~同14年の8年間に、日等は消息224通、本尊179幅を拝見し、その真偽を判断したという(田中喜久三氏「日蓮聖人真蹟研究者日等上人に就いて」参照)。 むろん真蹟の触れ込みでやって来ても、偽筆が多いことは今も昔も変わらない。来る客ごとに日等は「偽筆にて候」「是れまた似せ候麁筆也」「一向一字も相似ざる偽筆」等と申し渡さざるを得なかった。 もっとも一見して偽筆と分かるのは問題ないが、中には紛らわしい筆もある。「能く蓮祖の御筆を習ひ似せたる物なり」「能筆にて似せ候物なり」という一品もあれば、

おそらく日等は持ち込まれる数々の似せ物にうんざりしただろうが、時には次のように目を輝かせることもあった。

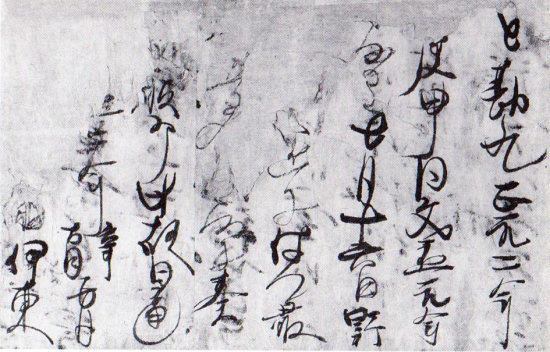

日等の前に一紙八行の断簡が広げられる。上部はかなり破損しているが、

それはさておき御書システムで「と勘」「伊東」の用語を絞り込むと、何と次下の図版一紙が検出された。

|

| 『安国論御勘由来』は真蹟五紙完存の書状で、千葉県中山法華経寺に所蔵される。『常修院本尊聖教録』(以下『日常目録』)『祐師本尊聖教録』(以下『日祐目録』)に「上御勘文由事」とあるのを、『定遺』では本状に比定している。 本状は文永五年正月蒙古国と高麗国の国書が筑前国太宰府に到着し、翌閏正月幕府に送進され、かつて『立正安国論』に指摘した他国侵逼難が現実化しつつあることに鑑み、改めて『立正安国論』執筆の由来とその解決策、すなわち浄土宗・禅宗の悪法を止め法華真言(叡山)の正法に帰依すべきことを主張したものである。 宛所には「法鑒御房」とあり、平左衛門の父盛綱入道かとする説(山川智応『日蓮聖人研究』第1巻198頁)、北条氏に近い僧侶であろうとする説(高木豊『日蓮とその門弟』174頁)があるが、詳細は不明である。その末文に「復禅門に対面を遂げて之を告げん。」(原漢文『定遺』424頁)とあり、禅門すなわち宿屋禅門に対面を遂げて、同趣旨のことを進言する意向を示しているところ、山川・高木はじめ『日蓮聖人御遺文講義』『日蓮聖人遺文全集講義』等が述べるように、幕府(得宗)と宗祖との仲介をしうる位置にあり、かつ宿屋禅門とも近い人物であったと思われる。 なお上記「復禅門遂対面告之」の読みについてであるが、『昭和定本日蓮聖人遺文』(以下『定遺』)、『日蓮大聖人御真蹟対照録』(以下『対照録』)、『昭和新定日蓮大聖人御書』(以下『新定』)は「復禅門遂対面故告之」と「故」の字を入れ、『定遺』は「復禅門に対面を遂ぐ。故に之れ告ぐ。」と読み、『対照録』は「復禅門に対面を遂ぐる故に之れを告ぐ。」と読み、『新定』は「復禅門に対面を遂げ、故(ことさらに)に之れを告ぐ。」と読む。

さて本状は五紙すべてにわたり、今見たような打ち消しや書き換え、そして書き足し等宗祖自身の添削の跡が所々に見られ、本状が形態的には書状とはいえ、内容的には勘文に近い重要な意味を持つことを考えると、とても実際法房に呈したその物とは思いがたく、案文とするのが妥当と思われる。 しかしその一方で、本状には現存遺文では初出の宗祖の花押が見られる(写真③)。日付が「文永五年〈太才戊辰〉四月五日」と明記され系年が確定しており、その点でも貴重な文献であるのだが、それはさておき、いずれ浄書される案文に、ご自身の署名・花押があるのも不自然な感じがしないでもない。本当に本状は案文なのだろうか。 このような一見矛盾する状況をときほぐすためには、まず『安国論御勘由来』が案文であることを確定する必要があろう。それを決定づけるために、『安国論御勘由来』の草案と思われる断簡に注目したい。直接的にそのことを立証する断簡は下記の(1)『定遺』断簡番号「一九」であるが、付随して『安国論御勘由来』執筆に関連するその他の事項についても論じたいので、以下に『安国論御勘由来』の草案と思われる断簡をすべて紹介しておきたい。 (1)『定遺』断簡番号「一九」(『定遺』2481頁・『対照録』中巻320頁・『日蓮聖人真蹟集成』以下『真蹟集成』5巻64頁)。中山法華経寺に所蔵される冒頭から二紙の断簡である。『安国論御勘由来』の冒頭からほぼ同内容である。『日常目録』には見られないが、『日祐目録』(本妙寺分)に「正嘉元年御書」とあり、『定遺』はこれを本断簡に比定している。

(2)『定遺』断簡番号「一一七」(『定遺』2516頁・『対照録』中巻323頁・『真蹟集成』5巻67頁)。京都本圀寺に所蔵されるこれまた冒頭部分と思われる一紙九行で、次項断簡と同幅に表装されている。

(3)『定遺』断簡「断簡追加の四」(『定遺』2942頁・『対照録』中巻324頁・『真蹟集成』5巻68頁)。上部が削損している一紙十三行の断簡で、上記のように断簡「一一七」と同幅にて本圀寺に所蔵されている。

(4)『定遺』断簡番号「二三三」(『定遺』2939頁・『対照録』中巻325頁・『真蹟集成』5巻69頁)。七行断簡で岡山県妙國寺に所蔵されている。内容的には(2)「断簡一一七」にほぼ同内容の文章が見られる。

(5)『定遺』断簡番号「一五九」(『定遺』2527頁・『対照録』中巻322頁・『真蹟集成』5巻66頁)。一紙八行断簡であるが後三行は貼合せてある。京都頂妙寺に所蔵され、その伝来等については本コラム前回(九月)の池田令道師「御書の真偽鑑定について――日等の『真蹟拝見記』を読む」に詳述されているので参照されたい。

以上五篇であるが、これらはその内容から『安国論御勘由来』の草案か、それに類似したものと思われ、それ故に『対照録』『真蹟集成』では一括して収録され、系年もすべて『安国論御勘由来』と同じく文永五年に系けられている。 ただし(5)「断簡一五九」は他の四断簡が漢文体であるのに対し仮名交じり体であり、『安国論御勘由来』は漢文体であるから、類似した内容を含む対告者の異なる書状の可能性が高い。 さてこの内の(1)「断簡一九」(『正嘉元年御書』)に、『安国論御勘由来』が案文である決定的根拠があるのであるが、それについては次回に述べたいと思う。 (山上) |

||||||||||||||||||||||||

| 前回『安国論御勘由来』が案文である決定的根拠が、(1)「断簡一九」(『正嘉元年御書』)にあると述べた((1)の数字は前回コラムに付した番号)。ではその根拠とはいったい何であろうか。 『安国論御勘由来』は全紙にわたって紙背に墨痕が確認される。それは『安国論御勘由来』の後に書かれたものか、将又前に書かれたものであろうか。もし前に書かれたものであるとすれば、『安国論御勘由来』は反故紙の裏に書かれたものということになろう。 さて『安国論御勘由来』の第二紙の紙背が(1)「断簡一九」(『正嘉元年御書』)の第二紙、同じく第四紙紙背が「断簡一九」第一紙であることが、寺尾英智氏『日蓮聖人真蹟の形態と伝来』(181頁)によって発見確認されている。

次に『安国論御勘由来』第四紙であるが、写真③はその冒頭部分を反転させたものであり、左端に「其間一切」の字が判読できる。④は「断簡一九」第一紙の終二行であり、終行の「其間一切経並」が全く同じであることが了解されよう。 写真⑤は『安国論御勘由来』第四紙六行目から九行目下部を反転させたもので、その行間に右から「粗窺一切経」の文字が、一行おいて左側に「七月十六日辰」の文字が割合はっきりと見える。これは⑥「断簡一九」第一紙の七行目・九行目に全く同じ文字が確認される。 ところで「断簡一九」の第一紙と第二紙は、第一紙の末尾がやや不鮮明であるが、『安国論御勘由来』にその部分と同文があるのでそれで補いつつ判読すると「六宗雖有之天台眞言/二宗無之」となり、文章が繋がっていることがわかる。それが『安国論御勘由来』の第二紙裏と第四紙裏と、分離されて使用されていることが注目される。これは宗祖が同断簡と他の文書をランダムに合わせて、その紙背を利用した可能性を示していよう。 それは紙背文書たる「断簡一九」が、すでに『日祐目録』(本妙寺分)に「正嘉元年御書」としてその存在が確認され、かなり早い時期に――富木常忍存生の頃と思われる――相剥されて、そのまま今日に伝来していることからもうかがい知ることができる。 すなわちもし『安国論御勘由来』の第一紙・第三紙・第五紙の紙背文書が、「断簡一九」に関連する文書であったとすれば、二紙のみならず必ずやすべてが相剥され今日に伝来したはずで、二紙のみが――しかも分離して使用されているこの二紙のみが「正嘉元年御書」として伝来しているのは、他の三紙が別物であったからに他ならない。 以上を勘合すれば、宗祖は『安国論御勘由来』を執筆するために、「断簡一九」二紙を含む五紙を用意し、それをランダムに整え、その紙背に認めたということになろう。その場合この五紙を継ぎ紙にした上で書かれたのか、継ぎ紙にせずそのまま書かれたのかという問題がある。それは通常宗祖自身の丁付けがあるか否か、『安国論御勘由来』の文字が紙を渡っているか否かで判断するのであるが、まず丁付けはあるものの宗祖の筆か否か判断に苦しむところである。『対照録』は宗祖筆と見ているようであるが、特に「三」など宗祖の常の筆とは思われない。また文字が紙を渡っているか否かについては、写真では今一つ不鮮明ながら第二紙冒頭や末尾は紙を渡っているようにも思われ、あるいは継ぎ紙の可能性が高いようにも思われる。しかし今はあえて予断をせず、実見の上の精査を待ちたい。 さてそこでようやく冒頭に掲げた本題に入るわけであるが、このように反故紙に記された『安国論御勘由来』を、実際法房に宛てた書状そのものとは到底考えられない。しかもその裏には表の文章の草案が含まれているのである。これはやはり案文とすべきであろう。 ではその案文に何故署名だけならともかく花押までが付されているのだろう。案文であるならいずれそれは浄書される訳であるから、花押を付しても意味が無いはずではないか。しかし私はその案文に花押があることに、違った意味を見出したいと思うのである。 『安国論御勘由来』は『日常目録』に記録されているから、富木常忍が所持していたものと考えてよいであろう。ではなぜ富木殿関係遺文ではない本書を富木殿が所持していたのであろうか。私はそれは宗祖が富木殿に案文を送って浄書を依頼した故ではないかと推測する。宗祖は『立正安国論』や『頼基陳状』の浄書を富木殿に依頼するよう門下に指示されており(『定遺』番号108『安国論送状』〈御書システムでは『安国論書写依頼状』『定遺』648頁〉・250『四條金吾殿御返事』〈『定遺』1363頁〉)、沙汰関係に強くまた能筆であった富木殿は、浄書をさせるにはうってつけの人物であった。つまり『安国論御勘由来』の署名・花押は、対告者にではなく浄書を依頼する富木殿に対し、自身の案文たることを証する意味があったのではないかと推測するのである。 富木殿は宗祖の依頼を請けてそれを浄書し、法房に提示したものと思われる。そしてその案文はそのまま富木殿が所有することとなり、その後紙背にある草案二紙が相剥され表装されて大田殿の手に渡り、『日祐目録』(本妙寺分)に「正嘉元年御書」として記録されたと推測されるのである。(山上) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前々回・前回と「断簡一九」(『正嘉元年御書』)が『安国論御勘由来』の紙背文書であったことを紹介しながら、『安国論御勘由来』が案文であったことや、浄書は富木殿が請け負ったのではないかとの推測を述べた。 今回は『安国論御勘由来』のその他の草案断簡に照準を合わせて、気付いたことをいくつか紹介したい。なお断簡の写真や簡単な書誌が前々回のコラムに示してあるので、合わせて読んで頂ければと思う。 ではまず前々回のコラムで紹介した(2)『定遺』断簡番号「一一七」と(3)『定遺』断簡「断簡追加の四」について。この両断簡が京都本圀寺蔵で同幅に表装されていることは先に述べた通りである。断簡番号「一一七」は

もう一つの「断簡追加の四」の方は上部が削損しており、

ではこの表裏記載はどのような形態でなされていたのであろうか。考えられることは、第一に本断簡はもともとたとえば『観心本尊抄』のように、一紙づつ表裏に書いて横綴じにしたものであったとの想定、第二に『法門可被申様之事』や『三三蔵祈雨事』のように、第一紙から表に順々に書き継ぎ、一定の紙数から裏に書き継いでいったものとの想定、第三に『安国論御勘由来』のようにある遺文を反故紙として使用したとの想定などをあげることができよう。この両断簡は完全一紙ではないから、双方文章的に繋がっているか否かを判断することはできないが、内容からして全く別物とは思われないものの、文章的に連続性のあるものとも思いがたい。そうとすれば第一のような一紙表裏の記載というケースははずしてよいようにも思うのであるが、このような少ない情報の中で、軽々に予断すべきではなかろう。新たな情報が得られるまでは上記三つのケースがあることを提示するに止めておこう。 いずれにせよ両断簡は本来一紙の表裏であったものが、いつの頃かは不明ながら相剥され、今日ではそれが同幅表装されているのである。 それにしても双方の保存状況はあまりにも相違している。まずタテの寸法は27・8㎝と双方同じであるが、ヨコの寸法が全く異なり、当然行数も異なっている。そしてなにより「断簡追加の四」の方は上部の削損が激しい。これは相剥した後に何らかの理由で伝来を異にした可能性を示していよう。ただし双方が同じく本圀寺に伝来していることを考慮すると、その相違は必ずしも別所と考える必要はなく、同寺の保管場所(箱等)の相違とすべきかもしれない。ともあれ表裏の関係にある一方の「断簡一一七」は上部が削損していないのであるから、今の写真技術からすれば、その紙背文書たる「断簡追加の四」の失われた部分を蘇らせることは充分可能であろう。 ところで上記「断簡一一七」本文の茶色下線の部分では、『立正安国論』を上申した際に宗祖に向けて念仏者達が加えてきたさまざまな迫害を、不軽菩薩への四衆の刀杖瓦石に擬(なぞら)えている。つまりここで宗祖は、明確に自身を不軽菩薩の逆縁毒鼓の実践者と位置づけているのである。 しかるに「日蓮=摂受」論を展開する今成氏はここ数年来、佐前の『唱法華題目抄』では不軽菩薩の逆縁毒鼓の折伏が示されているが、佐渡期『転重軽受法門』以降に説示される不軽菩薩の行は、摂受に転換されているとの珍説を発表し、その変化の考慮・煩悶の期間である、弘長二年の『顕謗法抄』から文永八年十月五日『転重軽受法門』までの十年間、不軽菩薩に関する記述が一切見られないと主張している(『摂折論争がわかる本』172・183頁。日蓮宗東京都西部教化センター編)。 この今成氏の主張が事実と全く乖離していることは、すでに『仏教タイムス』や『興風』でいささか詳しく論じたが(『摂折論争がわかる本』に再録)、ここに新たに、文永五年に系けられる「断簡一一七」に宗祖の不軽菩薩自覚の文言があることを提示し、氏の弘長二年から文永八年までの十年間不軽菩薩に関する記述がないとの主張が、事実無根の謬説であることを指摘しておきたい。 さて次に(4)『定遺』断簡番号「二三三」を取り上げておこう。その内容は

これは『安国論御勘由来』の

以上の考察から、宗祖は紙が窮乏する中、反故紙を用いたり、表裏に記したりしながら何度も草案を作り推敲を重ね、『安国論御勘由来』を仕上げていった様子がうかがわれる。文永五年閏正月の蒙古使者来朝は、再び宗祖の逆縁毒鼓の折伏精神に火を付けたのである。(山上) ★本コラム作成時には、不明にして寺尾氏の論攷を知らず、「断簡一九」が『安国論御勘由来』の紙背文書であること、また「断簡一一七」と「断簡追加の四」が表裏であることを、自説として論を展開してしまったが、その後寺尾氏の業績を知り、その典拠を示して書き改めた。また本コラムを土台とした「『安国論御勘由来』とその草案」と題する私の小論が、『実証的宗教社会学の学縁――西山茂先生古稀記念文集』(2012年8月、同編集委員会編)に掲載されているが、ここにも寺尾氏の論攷を上記の理由で示していない。この場をお借りして訂正するとともに、同氏に対しその非礼をお詫び申し上げる次第である。 |

||||||||||||||||||||