| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | |

| 過去のコラム:平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 | 令和7年 2025年 |

|||||||||||

| 「過去のコラム」は、PDFファイルです | ||||||||||||

「法華本門見聞」(『日順雑集』)に、

という一節がある。石河殿〈新兵衛入道殿〉は法名を道念といい(日興『弟子分帳』)、嫡子の義忠は、後に重須本門寺の開基檀越となっている。西山大内入道は、一説に西山本門寺の開基檀越、大内安清といわれるが未詳。ただその名乗りから日興母方、大宅一族であることは間違いない。 また大石寺6世日時談『大石記』に「石川殿は歌道より日興上人へ近付き申して法華を持つなり、重代にはあらず」とあって、おそらくはこの物語と関わる話であろうが、ともかく彼らは鎌倉にて日蓮の教えに接したことにより、当時風靡していた浄土信仰に疑問をもつにいたった。 石河道念と西山入道は、ともに富士地方の日蓮の檀越だが、同じく富士の檀越、南条兵衛七郎も、浄土信仰から法華信仰に転じた檀越だったことが、「南条兵衛七郎殿御書」によってうかがえる。南条氏もまた、鎌倉にて日蓮の教えに接したようである。 上掲の物語は、石河・西山の両名が、鎌倉にて日蓮の教えを聴聞し、説くところは尤もと得心するも、日蓮は世にはばかられる存在であり、一歩を踏み出せずにいた。日蓮はいう。

西方極楽浄土こそが、我等衆生を救う世界であり、阿弥陀仏こそが、此土から浄土へ導いて下さる仏様と認識していたであろう石河氏等からすると、日蓮の説示は斬新だったに違いない。

の一首は、石河道念が悶々としたその心境を歌に託し、日興のもとへ参らせたものである。これに対する日興の返歌が、

で、いよいよ石河道念は日蓮の教えに深く接することとなった。いうまでもないが「西へ行」とは、西方極楽浄土へ行くことである。 この「西へ行」の一節は、多くの詠歌に見られ、たとえば恵心僧都源信も、

と詠んでいる(『沙石集』巻五ノ十三)。源信は西へかかる月に、西方極楽浄土をかさね見て「うらやまし」と、羨望のまなざしで眺めたのである。かように「西へ行」は、まったく西方極楽浄土へ行くことの代名詞で、他にも「西へ行く」を三十一文字にこめ、往生を願った歌は多い。 また鎌倉時代語研究・角筆研究の第一人者である小林芳規氏は、小城岩蔵寺の『大般若経』を精査した際、角筆による「一種の誦文のような趣」で「願申西にゆく處」の文が、都合三十七帖に書き込まれていることを発見した(「佐賀県小城町岩蔵寺蔵大般若経に書入れられた鎌倉時代の角筆文字等について」〔『鎌倉時代語研究』5輯1982年〕、同『角筆文献の国語学的研究 研究編』汲古書院,1987年)。この『大般若経』には、文永十年、建治二年、弘安三年など、鎌倉時代の年号が散見されるけれども、ともかく、この「願申西にゆく處」もまた、西方極楽浄土を欣求した一文である。 かように「西へ行く」は、一般的には西方極楽浄土に恋い焦がれたうたい文句だが、冒頭に掲げた石河道念と日興の歌は、これを否定的に詠んだ、たぐいまれな例であり、「中世の思想家で念仏を否定したのは、日蓮とその門弟たちだけ」(平雅行『親鸞とその時代』法蔵館,2001年)という、日蓮門下ならではの詠歌といえよう。 また浄土信仰が隆盛で、多くの人々が西方極楽浄土を夢見た鎌倉時代、日蓮は『諫暁八幡抄』に、

と説いた。東からのぼり西へと向かう日の光を法華経に喩え、そのさまは、まさに仏法が月氏へかえるべき瑞相であり、日の光(法華経)こそが、末法の闇夜を照らす教えだというのである。これより先、『顕仏未来記』にも、

と説かれている。こうした日蓮の教えに接した石河氏らは「西へ行く」→「西方極楽浄土」から、「西へ行く」→「仏法(法華経)西還」を思いえがき、その『法華経』を此土にて信行することの大事を、心身に刻み込んだのである。(坂井) |

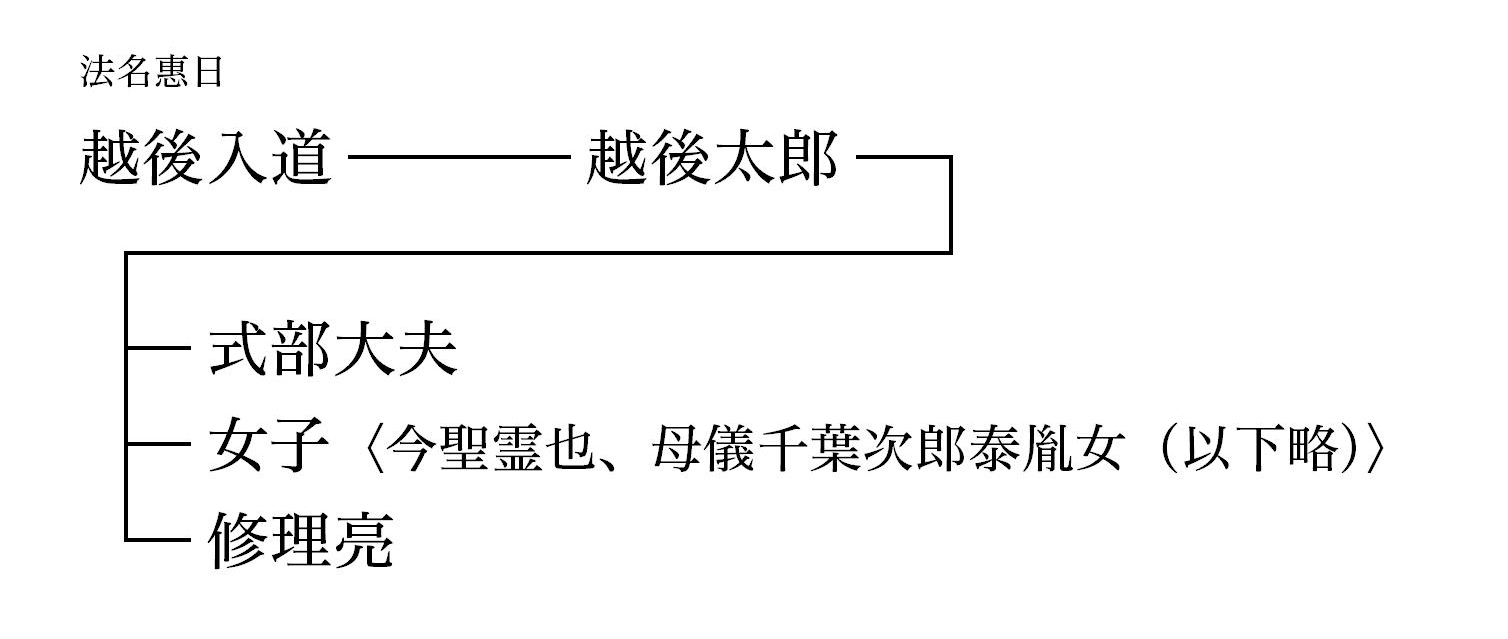

| 日蓮の有力檀越である富木常忍が、下総国守護千葉氏に仕えていたことはよくしられている。私は縁あって、目下、千葉氏について少々学んでいるが、千葉氏とその周辺の学習は、日蓮遺文や日蓮教団の理解を深めるに、裨益することはなはだ大きく、今回はその中から日蓮遺文の一節で、自分なりに腑に落ちたことを紹介したい。 * * * 大原三千院(京都市左京区)に『拾珠抄』という古典籍が伝わっている。全20冊(現存15冊)からなる唱導集で、編者は園城寺の僧、房仙である。その第20冊に「千葉介貞胤亡母卅五日忌 建武四三七」にはじまる一書がある。千葉貞胤は千葉氏11代当主。その母の三十五日忌説草が本書で、法要の導師は、園城寺の僧、朝観がつとめた。 朝観については、大久保良順氏が「止観外勘鈔とその著者」(『儒仏道三教思想論攷』1991年)において、朝廷と関わりのあった天台僧の一人としてその名をあげているが、『花園天皇宸記』をひらいてみると、朝観はたびたび朝廷の法会に招かれ、説者を務めていたことが記されており、相当な説法上手と評されていた。 ともかく『拾珠抄』の記事によって、園城寺僧の朝観と千葉氏とに、つながりのあったことがわかる。また朝観は、説草の後部に次のような略系図を掲げている。

『拾珠抄』の掲げる、この略系図にいち早く着目したのは、関靖「金沢氏系図について」(『日本歴史』12号,1948年。のち同『金沢文庫の研究』〔講談社,1951年〕にて再説)で、関氏はこれによって、金沢北条氏と千葉氏とが姻戚関係にあったこと等を指摘している。系図冒頭の「越後入道」は金沢(北条)顕時、「越後太郎」は顕時の嫡子である貞顕、そしてその「女子〈今聖霊也〉」が、三十五日忌を迎えた千葉貞胤の亡母である。 ここで、いま少し略系図を広げてみてみよう。

上掲どおり千葉貞胤の亡母は、金沢北条氏の嫡家貞顕の女子で、千葉氏10代当主、胤宗の正妻だった。両家ともに学問を重んじた家系で、特に金沢実時の創設した金沢文庫に、房総の古典籍が多く伝わっていることはよく知られている。中には日蓮17歳の筆『授決円多羅義集唐決』をはじめ清澄寺関係の古典籍もあるが、そのことは、両地域の学的交流がさかんだったことを示していよう。 * * * ここでようやく本題である日蓮遺文との関連に入るが、金沢北条氏といえば、文永10年(=推定)9月9日付、富木常忍宛の日蓮書状に、次のようなかたちで登場する。

当時、流刑地の佐渡に在島していた日蓮は、富木常忍からの雁鳥(書状)によって、金沢実時の長子、実村(嫡男には長子の意がある=『日葡辞書』)の母子が流罪されたことを知った。日蓮は御一門(北条一門)の人が、謀叛を起こしたわけでもないのに、異島(本島から離れた島だろう)に流されるのは過分な処罰ではないか、との所感を伝えるとともに、なぜ本件に関して、四条頼基からの報がいまだに到着しないのか、といぶかしげに記している。 おそらく日蓮は平生、北条氏に関する情報は、基本的に、その一族に仕える四条頼基から得ていたのだろう。ところがこのたびは、北条氏の内紛という重事にももかかわらず、いまだに頼基が伝えてこないことについて「何事ぞや」と語気を強め、「定めて三郎左衛門尉殿(四条頼基)より申す旨候か」と、頼基からの報告をせきたてている。 ちなみに文中にみえる「于今不参付之条(今に参付せざるの条)」の「参付」は、最新の『古語大鑑』にも立項されていないが、「金沢貞将書状」(金沢文庫古文書)の一節「度々進愚状候之処、不参付哉、不預御返事候之条、歎入候」(『鎌倉遺文』31647号,41-5P)を併読すれば、「到着」の語意に同ずとみてよい。 ともかく日蓮は、富木常忍からの便りによって、鎌倉で起きた北条一族の内紛を知ったが、日蓮の佐渡流刑期における北条氏の内訌は、これが二度目である。すなわちその前年=文永9年の2月、北条時頼の嫡子時宗が、異母兄(庶長子)の時輔を討った二月騒動がそれで、二月騒動は『立正安国論』にいう、いまだ起こらぬ二難のひとつ、自界叛逆難にかぞえられている。 しかしその後の日蓮遺文では、金沢実村母子の流刑に触れるところがない。それは日蓮が実村母子の流刑について「謀叛よりの外は、異島流罪は過分の事か」というように、謀反ではなく、過分な処罰だと認識していたことが一つ。さらに母子ともに流刑されていることからして、実村は廃嫡(嫡子の身分を廃すること)された、悲劇的存在とみていた可能性もあろう。 またかような廃嫡は、表だって行なうものではなかったようだ。北条一族における類例は、北条時定にもみられ、これについては、熊谷隆之氏の研究「二人の為時」(『日本史研究』611号,2013年)に詳しい。時定は、鎌倉幕府五代執権、北条時頼の同母弟だが、時定は、まるで〝失踪〟したかのように突如、史料上から姿を消す。これに着目した熊谷氏は、時定について、北条時頼の嫡子、時宗とならび時頼の後継になり得る存在として、ひそかに肥後国へ配流・廃嫡された可能性を指摘した。前後にかけての状況から推認しうることで、金沢実村の廃嫡も、これに類するものだったと思われる。詳細は熊谷氏の玉稿を参照されたい。また本件については、私も「日蓮遺文に登場する北条一族覚書」(『日蓮仏教とその展開』2020年)で小述した。 おそらくは金沢実村母子も〝ひそかに〟異島へ流されたと思われ、そんなことから、この事件については、ただちに四条頼基の耳目に触れることはなかったのだろう。 では富木常忍はいかにして、金沢実村母子流刑の情報を入手したのか。それは前掲どおり、金沢貞顕(実村を廃した顕時の嫡子)の女子は、富木常忍の主君千葉頼胤息の正妻であり、正妻にとって実村は大叔父だったからで、そうした親縁から、金沢実村母子の流刑は、千葉氏の知るところとなり、同氏に仕える富木常忍もまた、その情報を得ることができたのだろう。 また千葉氏といえば、下総国守護にあったことから、現在の千葉県在住のイメージが強くもたれているけれども、近年の研究によって千葉氏は鎌倉に本貫(本籍)をもつ、鎌倉中の御家人であることが明らかになっている。そしてその千葉氏に仕える富木常忍もまた、多く鎌倉にあったと思われるのである。 * * * 私は旧稿「日蓮遺文に記された金沢北条氏の内訌」(『季刊ぐんしょ』再刊62号,2003年)、およびこれを増補した「金沢北条氏に関する日蓮の記録」(『興風』18号,2006年)、「金沢実村母子の流刑について」(『日本史史料研究会会報』vol.27,2014年)にて、北条実村母子の流刑事件を取りあげたが、当時は富木常忍が仕える千葉氏と金沢北条氏との姻戚関係が視野に入っておらず、また四条頼基=鎌倉住、富木常忍=下総住の認識のもとにこれをつづった。 そして千葉氏に仕える下総国の富木常忍でさえ、金沢実村母子流罪の情報を得て日蓮に報じているのだから、日蓮が鎌倉の住人で、北条一族に仕える四条頼基に対し、なぜ伝えてこないのかと訝しむのも、当然と思っていた。 しかしそれは私の認識と知識の不足によるものであり、いまは上述のように考え、「四条三郎左衛門尉殿の便風、今に参付せざるの条何事ぞや、定めて三郎左衛門尉殿より申す旨候か」の一節をはじめ、その背景が少しずつ分かってきたように思う。日蓮遺文の理解に、さまざまな知識が必要であることも、あらためて痛感した。(坂井法曄) |

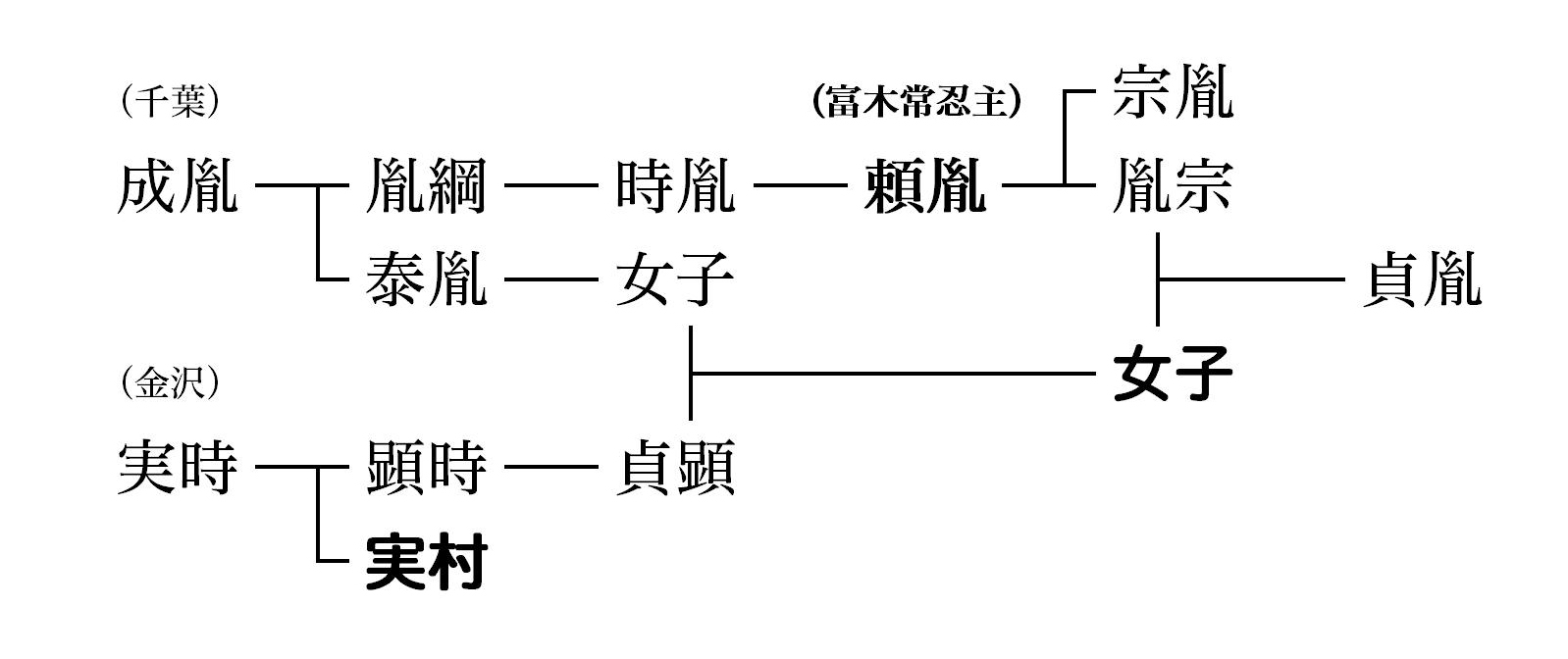

| 大石寺17世日精(1600~1683)の著述に大石寺所蔵の『富士門家中見聞』(以下『家中抄』と略称)がある。上中下の三巻からなり、『富士学林教科書

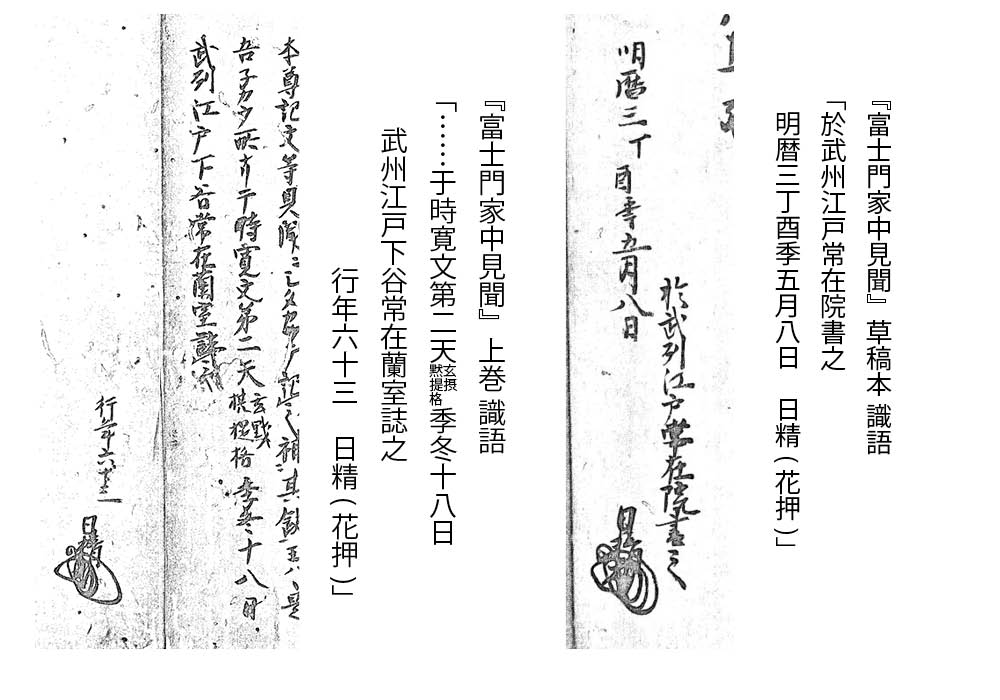

研究教学書』第六巻・『富士宗学要集』第五巻・『日蓮正宗 歴代法主全書』第二巻に収録される。そこで前回(令和6年3月・4月コラム)に引き続き、『家中抄』にみえる日精自身の日蓮遺文に関する注記について検討してみたい。 一、『富士門家中見聞』の伝存状況と成立 まず『家中抄』の伝存状況について、正本は上巻(首二紙欠)と草稿本(中巻・下巻)が現存し、全体の内容は写本によって補われている。『宗学要集』の注記によれば、上巻は「本山蔵正本再冶本に依る但し首ノ二丁欠失す、此等は各転写本にて補ふ」、中巻は「正本無きが故に〈正稿本は少しくあり〉良師本、宥真本、慈来本等に依て此を写校す」、下巻は「再冶の正本を見ず稿本亦少紙なるが故に孝弁日修本、智詳日詳本、慈来本等を校訂して此を用ゆ」としている。 次に成立について、上巻の識語に「寛文第二天〈玄黙摂提格〉季冬十八日 武州江戸下谷常在蘭室誌之 行年六十三 日精(花押)」とある。中巻(写本)には識語はみえないが本文中に「延宝五年」の系年が確認される。ただし『研究教学書』は、「延宝五年七月十日 正本大石寺蔵」とし、巻頭に中巻冒頭の写真を掲載している。ところが、翻刻文を見ても識語は確認できないので、中巻の成立を延宝五年以降と推測する。また、下巻(写本)の成立は不明である。さらに、草稿本には「明暦三〈丁酉〉五月八日 於武州江戸常在院書之 日精(花押)」の識語が確認される。

以上の伝存状況と成立を一覧にすると以下のようになる。 「草稿本(中・下)」明暦3年(1657)5月8日成立 正本大石寺蔵 「上巻」 寛文2年(1662)12月18日成立 正本大石寺蔵 「中巻」 ※延宝5年(1677)以降成立 正本大石寺蔵 (写本)良師本・宥真本・慈来本 「下巻」 ※成立年不明 (写本)孝弁日修本・智詳日詳本・慈来本 日精は、「武州江戸下谷常在蘭室」(上巻)、「武州江戸常在院」(草稿本)とあるように、現在の東京都豊島区の常在寺において『家中抄』を作成している。 この頃の日精は、寛永16年(1639)に大檀那の敬台院との不和によって大石寺を退出し、その後も大石寺18世に就いた日舜と相承問題で係争していた。それは慶安4年(1651)頃から日舜入寂の寛文9年(1669)まで続いた(『興風』31号「大石寺蔵「精師・舜師矛盾書付」について」参照)。そのような状況下で、日精は執筆活動にも力を入れていたことが窺える。 二、『富士門家中見聞』にみえる日精の私注 さて、『家中抄』に確認される日精の私注は、とくに日興門流に関する本尊や著述など多岐にわたっているが、ここでは日蓮遺文の伝存に関する記述だけを挙げ、それに対する堀日亨の『宗学要集』・『研究教学書』に示される注記(※印)を並記する。 【 上 巻 】 ①「已上正筆今当山に在り、紛失して残る所纔一二紙なり」〔『撰時抄』〕 ②「具に実相寺縁起一巻、日興自筆之に在り往見」〔『実相寺衆徒愁状』〕 ※縁起ニアラズ大衆ノ愁状ナリ、今北山本門寺ニアリ。 ③「聖人御難抄と号するなり、今重須に在り」〔『聖人御難事』〕 ※御難抄ハ中山ニアリ、重須ニ在リトハ何人モ云ハズ、全ク本師ノ誤ナリ。 ④「日興記と名く、是レ聖人編集の註法華経に就ての口伝なり。御筆今重須に在るなり」〔『御義口伝』〕※古今無シ、例ノ誤聞カ。 ⑤「万年救護の本尊……今房州に在り、此西山に移り、うる故に今は西山に在るなり」 〔本尊集16〕 ※西山ニ在リシハ寸時ナリ、直ニ房州ニ返ル。 ⑥「日興書写の本尊に大聖人御判を加へ給へるあり、奥州仙台仏眼寺霊宝其証なり」 〔『奥法宝』No.1〕 ⑦「大聖ノ御筆なり死活抄と号す、今西山に在るなり」〔『法華証明抄』〕 【 中 巻 】 ⑧大聖人一紙の血脈を以て日目に下さる、其ノ文に云く、一ツ日興に物かゝせ日目に問答させて又弟子ほしやと思はず小日蓮小日蓮と已上、此ノ御自筆は聖教の中にあり、日蓮日興書入れたまふ故に三筆の御聖教と申して御正本房州妙本寺に之レ有り」〔『行忍抄』〕 ※今妙本寺三筆ノ聖教ノ中ニ此文ナシ、逸失セルモノカ。 ⑨「一ツ給仕第一日朗、手跡第一日興、弁説第一日弁、問答第一日目、右一紙大聖人御筆今鎌倉比企谷に在り」〔不明〕 ⑩「右二通の御血脈等とは日蓮、日興、日目御相承にして御正筆房州妙本寺に之レ有り」〔『不動愛染感見記』〕 ⑪「興師御筆は今理境坊に在り」〔『新田殿御書』〕 ※本状大聖人正筆也、精師大誤矣。 ⑫「此ノ中に薗城寺の申状とは大聖の御筆跡なり……日善当番の日、右の三種盗み取て出られたり故に西山に之レ在るなり」〔『園城寺申状』〕 ※今西山ニ無シ、紛失ノ事由モ明ナラズ、但シ日善盗ミ出ストハ疑ハシ校フベキナリ。 ⑬「日華授与の本尊、今京都本能寺に在り」〔本尊集92〕 ⑭「日興之レを感じ高祖の本尊を申し請ひ日秀に授与す、此本尊の在処未だ知れず後に日代に付属す、西山に之レ在るか」〔不明〕 ⑮「日興高祖の本尊を申し請ひ日禅に授与す。此本尊今重須に在り、伯耆曼荼羅と号する是なり」〔日禅授与本尊 大石寺蔵〕 ⑯「又大聖人並に日興、日目次第相伝の十宗判名を日道に付属し給ふ。……已上大聖人御自筆今大石寺に在り」〔『十宗事』〕 ※不見宝蔵 風聞正師 嘉蓮華寺再建 下与其寺宝云云。 ⑰「日円の本尊には法寂坊授与とありて年号なし、日番の本尊には年号ありて授与書なし。共に富士久遠寺に在り」〔本尊集4(法寂坊授与)、日番本尊(不明)〕 【 下 巻 】 ⑱「又大聖御筆曼荼羅を以ツて死人を覆ひ葬する輩之レ有り、故に御筆の本尊を以て形木に彫り之を授与す。此ノ形木今光長寺に在り」〔未詳〕※形木摺古曼荼羅日春署名在郡内常在寺 ⑲「大聖人御筆に云ハく、此間の学問只事なり……石本日仲聖人已上。御筆当山に在り」〔『石本日仲聖人御返事』〕 ※現在断片 【 草 稿 本 】中巻・下巻と重複するものは除く ⑳「此本尊于今京妙蓮寺アリ」 〔本尊集98〕 ㉑「西山御本尊云、由井五郎入道嫡子犬千代丸授与之 建治二年月日」〔本尊集32-2〕 ※建治二年者宗祖也。由井五郎等者後加也。恐日代筆歟。但本師写文大誤大略也。 ㉒「沙門妙寂授与 弘安三年〈大才庚辰〉三月吉日 小本尊也」〔不明〕 ㉓「俗藤原國貞法名日十授与之 弘安三年〈大才庚辰〉六月日」〔本尊集95〕 他に、本文中には「予寛永四〈丁卯〉十月十日下総幸島下向の節之を書写す」とあり、27才の時に富久成寺にて日辰の『祖師伝』(日尊の伝)を書写している。また、「大聖御筆寛文十〈庚戌〉十月廿六日ニ拝見、添状遣所也。前大石寺 日精」とあり、70才の時に京都本法寺蔵の宗祖本尊を実見している。これらの記述から、日精は青年の頃から老年に至るまで取材を重ねていたことが窺える。 次回は①から㉓の日蓮遺文の伝存状況について再確認していきたい。(渡邉) |

前回、『家中抄』上中下巻に確認される日蓮遺文に関する大石寺17世日精の私注(①~㉓)を挙げ、それに対する堀日亨の『富士宗学要集』・『研究教学書』に示される注記を並記した。

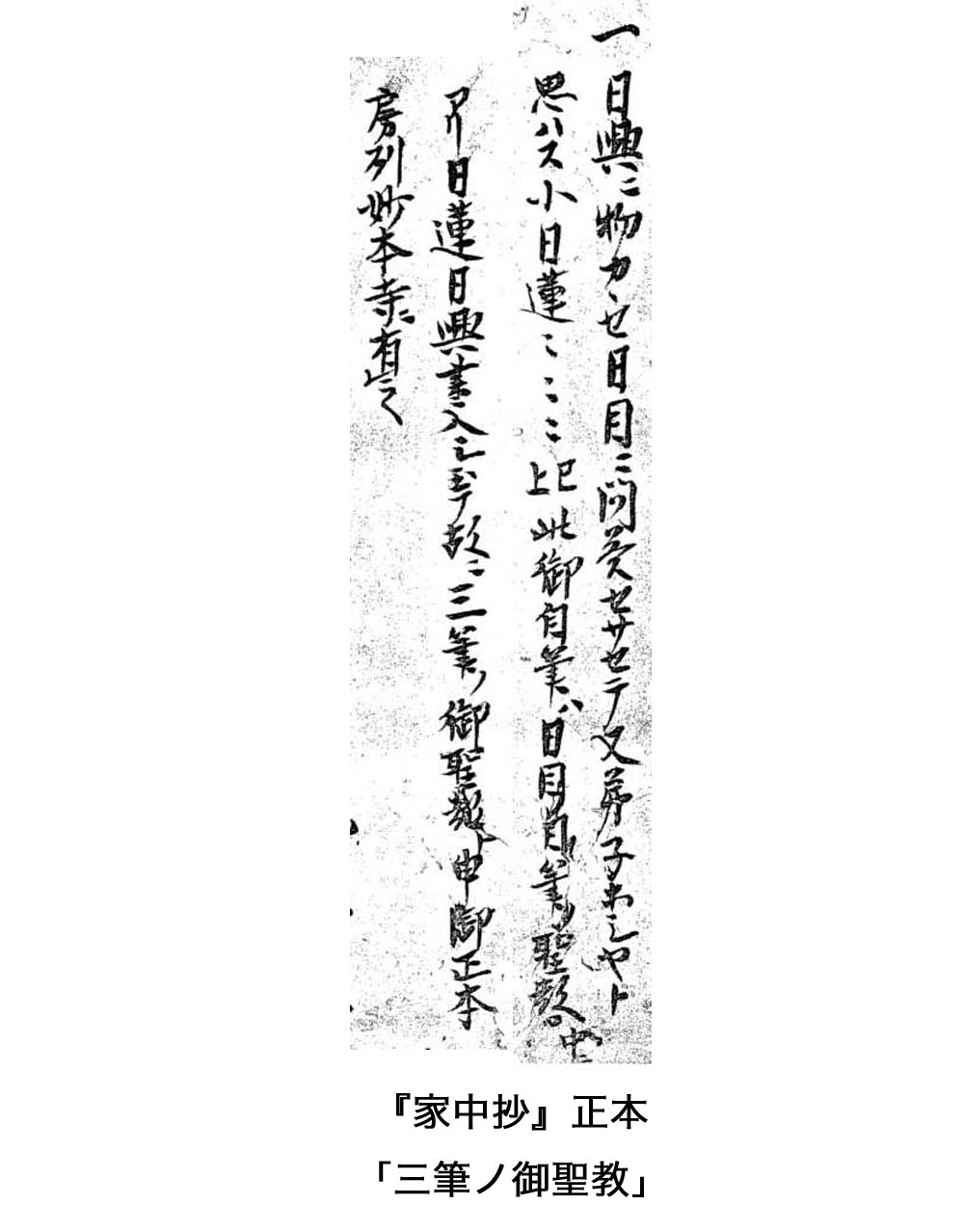

そこで今回は、令和6年3月(日蓮遺文②③⑦⑯)・4月(日蓮本尊⑤⑥⑬⑮⑰⑳㉒㉓)のコラムで述べた以外の☆印(①⑧⑪⑲)の日蓮遺文に関する日精の私注について、堀日亨の注記および山上弘道著『日蓮遺文解題集成』の解説を参考に検討してみたい。 一、『撰時抄』(『富要』5巻147頁、『教学書』6巻2頁、『解題集』366頁) 『家中抄』上巻「日興伝」に、「撰時抄一巻、今開為上中下。駿河国西山由井某賜。正本日興上中二巻在之。於下巻者日昭許在之」(『富士一跡門徒存知事』)を引用し、『撰時抄』の伝存状況について日精は「已上正筆今当山に在り、紛失して残る所纔一二紙なり」と記している。『撰時抄』の上中の二巻は当山(大石寺)に所蔵されており、今は一、二紙のみが残っているとの意であろう。 これについて日亨は「所残一二者現不見、一紙矣」と注記している。日精(1600~83)が大石寺蔵とする一紙もしくは二紙の『撰時抄』について、日亨(1867~1957)は確認することはできないと示している。「一紙矣」については、その意図は不明である。 そこで『解題集』は、『撰時抄』の伝存状況を五箇所分蔵とし「真蹟は第一巻三紙と、第三巻第十五紙の一部を欠くが、ほぼ完存」としている。また、『富士一跡門徒存知事』の「日興上中二巻…下巻者日昭…」の内容について、「もと上中二巻は日興が所持し、下巻は日昭が所持していたようであるが、いつ頃からかは不明ながら現在は上中二巻も日昭開基の妙法華寺の所蔵となっている」と現在の状況を示している。 以上を踏まえて日精の私注を再見すると、日興所持の『撰時抄』上中二巻は江戸期には他所に移され、現在不明の二紙(第一巻三紙・第三巻第十五紙)が大石寺に所蔵されていたことを窺わせる。 二、三筆の御聖教(『富要』5巻184頁・242頁、『教学書』6巻107頁・『解題集』354頁) 『家中抄』中巻「日目伝」に、「亦大聖人一紙の血脈を以て日目に下さる、其の文に云く、一ツ日興に物かゝせ日目に問答せさせて又弟子ほしやと思はず小日蓮ゝゝゝと〈已上〉、此ノ御自筆は聖教の中にあり日蓮日興書入れたまふ故に三筆の御聖教と申して御正本房州妙本寺に之レ有り」とある。これに対し、日亨は「今妙本寺三筆ノ聖教ノ中ニ此文ナシ逸失セルモノカ」と注記している。 そこで『家中抄』の正本をみると、「此ノ御自筆は聖教の中にあり」の部分は「此御自筆ハ日目自筆ノ聖教中ニアリ」(下、正本写真参照)とあって、日精は三筆の聖教は日蓮・日興・日目によるものと認識していたようである。しかし、日亨は「三筆の聖教というのは、蓮祖と興師と行忍との交互の写し」(『富士日興上人詳伝』16頁)と理解していたので、日精が示した「日目自筆」を訂正したようである。 近年の研究により、「三筆の聖教」は『行忍抄』とも称され、その全文の図版と翻刻が『興風叢書』〔18〕に収録されている。また『解題集』では、書名を『行忍手沢要文集』〔旧名 行忍抄〕とし、「日蓮筆は…ごくわずかであり、その殆んどが日興筆を含む三人の他筆である」と解説している。 その「三筆の聖教」の中に、日精は「一ツ日興に物かゝせ……」の一文があったとするが、日亨は確認できないと示している。この一文は日辰の『祖師伝』にみられ、これについて「右蓮祖の御一筆今房州妙本寺に在るなり」(『富要』5巻34頁)と記すだけで、三筆の聖教との関連については全く触れていない。 以上のことから、日精の私注は情報が混在しているようであり、「一ツ日興に物かゝせ……」の一文についても日蓮筆かどうかも定かではない。いずれにせよ、『家中抄』にみえる「三筆の聖教」との呼称は、古来からなされていたようであり、それは日亨も踏襲している。

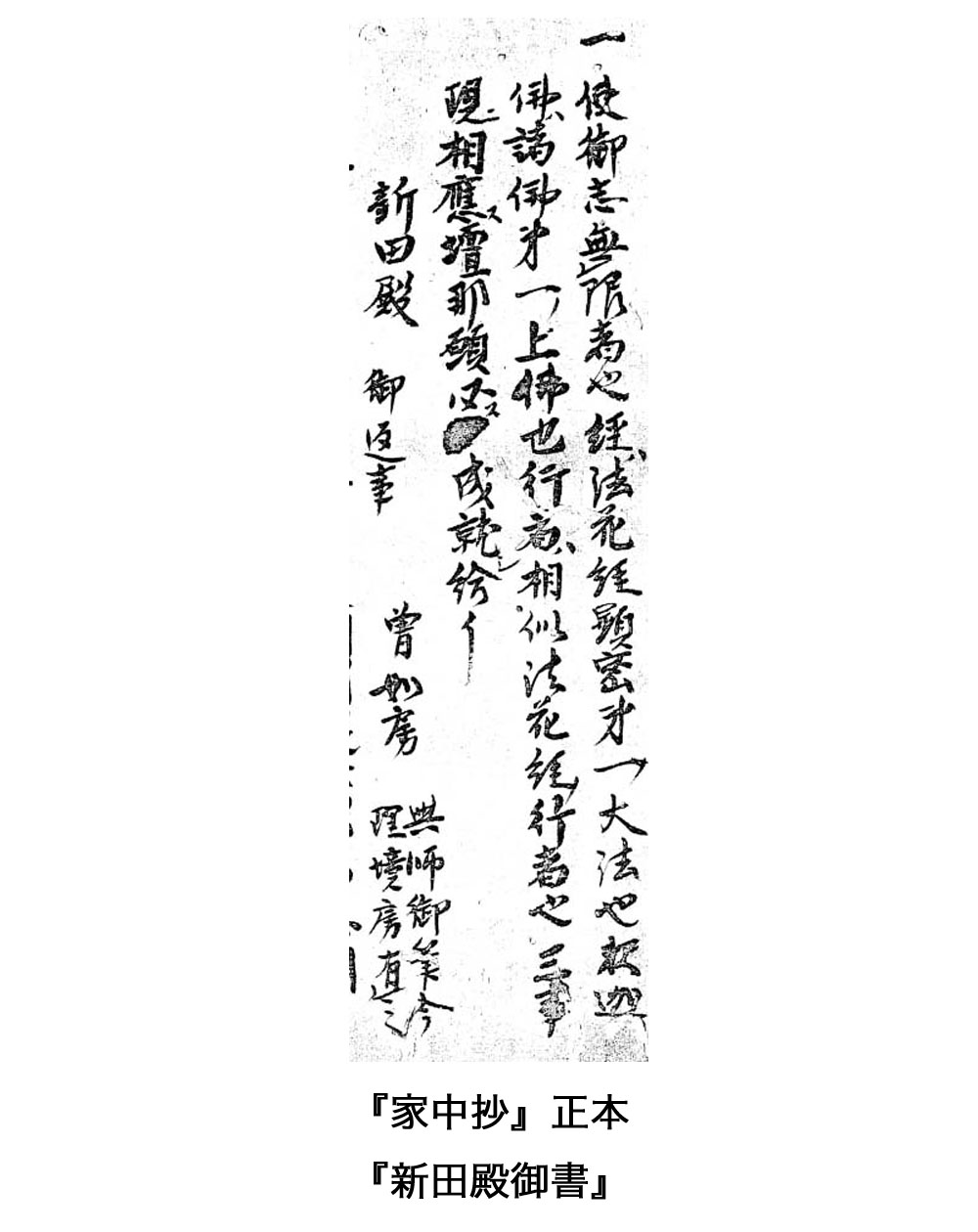

三、『新田殿御書』(『富要』5巻187頁・『教学書』6巻114頁・『解題集』555頁) 『家中抄』中巻の「日目伝」に、大石寺曽存の『新田殿御書』が引用されている。現在は、『縮刷遺文』『昭和定本』『昭和新定』等に収録されている。

これについて日亨は、とくに「曽如房」の読みについて「曽如房者「并女房」之誤読也。本状大聖人正筆也。精師大誤矣」(『教学書』)とし、さらに「「新田殿御返事曽如」ノ九字ハ新田殿女房御返事ノ誤ナリ」(『富要』)と指摘している。 日亨もまた、本書を実見したようで、読みを正すと同時に日精が本書を「興師御筆」とするのを「大聖人正筆」とあらためている。ただし、「理境房有之」については、日亨のコメントはみられない。 『解題集』には、「本状は大石寺曾存のようであるが、近来までその存在が確認されており、真蹟遺文たることは疑いないとともに、焼失等の事故による紛失ではないようなので、今後再発見される可能性もあろう」とある。 前回、同じように大石寺曾存の『十宗事』について検討したが、本書は昭和の時代に大石寺から末寺に移され、そこで焼失したであろうことを確認した。この『新田殿御書』については、日精の私注によるならば、今も大石寺塔中の理境坊に格護されている可能性がある。

四、『石本日仲聖人御返事』(『富要』5巻247頁・『教学書』6巻289頁・『解題集』448頁) 本書は、大石寺曽存御書であり、前の『新田殿御書』と同様に『縮刷遺文』を初出とし『昭和定本』『昭和新定』等に収録されている。 『家中抄』下巻の「岩本実相寺の事」に、「大聖人御筆云「此間学問只此事也、又真言師等経奏聞之由令風聞、九月廿日 日蓮〈在御判〉 石本日仲聖人〈已上〉」。御筆在当山。」とある。これに対して日亨は、「現在断片」と注記している。 本書の伝存状況は、日亨は本書を実見して「現在断片」としているが、日精の記述から察するとすでに江戸期より前欠の状態であったことが推測される。『解題集』の解説には、「稲田海素『日蓮聖人御遺文対照記』(一一七頁)に大石寺にてその存在を確認する記事が見られ……この時点では大石寺に存したことがうかがえる」とし、その後まもなくして紛失したであろうことが示されている。 なお『解題集』では、文中の「奏聞」の読みについて検討がなされ、「『立正安国論』筆写当時(文永六年十二月八日)は「奏聞」と記していたのを、身延期では「奏問」と記すようになったことがうかがわれ、本状真蹟は「奏問」と記していた可能性が高い」と論じている。 現存する『家中抄』正本には『石本日仲聖人御返事』に関する部分は残っていないが、日亨写本には「奏聞」とあるので、日精は本状真蹟を見て「奏聞」と読んだことが窺える。 いずれにせよ、大石寺曽存御書は、近年までその所在が確認されていたにもかかわらず、何らかの理由によって不明になっているケースが多いように見受けられる。 (渡邉) |