|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

�@��N�܌��Ɍ䏑�V�X�e���̈ꉞ�̊����ł����J����A�����Ď����ɂ��̃z�[���y�[�W���J�݂��ꂽ�̂ŁA�����ɂȂ��Ă��鋻���k���ɂ͈�ʂ̕��X����₢���킹��\�����݂�����ė���B�Ɠ����ɁA�ŋ߂ɂȂ��ď������ł͂��邪�A�䏑�V�X�e�����Q�l����p���������_������������悤�ɂȂ����B

�@������w�̓��@���w���������Ҏ[�����啔�́w���@���l�╶���T�q���`�сr�x�ɂ��A�d�q���f�B�A�ɂ�����Q�l�����Ƃ��Č䏑�V�X�e�����������Ă���B�܂���B�Y�Ƒ�w�̐h�����G���w���������̍���w�I�����x�ɂ��䏑�V�X�e�������p����Ă���B����͑�����O�~�\�ɂȂ����m��Ȃ����A�h�����̌䒘���Љ�Ă݂����B

|

| �h�����G���w���������̍���w�I�����x |

�@�h�����̌����́A�����̉��������S�ʂɂ킽���Ă���̂ŁA�K�������@�c�̌䏑�݂̂��ΏۂƂ�����̂ł͂Ȃ����A�u���q����ł́A����l�̎�ɂȂ��ʂ̉����������c������͓��@�╶�������đ��ɂȂ��v�ƋL����Ă���悤�ɁA���҂̌����ɂ�������@�╶�̔�d�͎��ʂƂ��ɑ傫�Ȃ��̂�����B

�@���ɂ��̌������@�́A���ؓI�Ŏ茘�����k�ł���B

�@�]���̌����́A�Ƃ�����Ί����̊��������ᔻ�Ɉ��p���ė������炢������B���̌��ʁA��ǂ��A�A���邢�͓]�ʂ̌����܂p�ꂪ���̂܂܍���w�I�ȗp��ƂȂ��Ă���P�[�X�������B�@�c�̌䏑�̏ꍇ�A�^�ւ��L�邩�ۂ��A�ʖ{����ォ�ۂ��A�^�U���̔@���ȂǁA���G�ȗv�f�����ݍ����Ă���B���̓_�̎d�B���ɂȂ�ƒ������ʂ������ƕs����ɂȂ�B�䏑�ł����Ă��퍑���̎ʖ{�́A�퍑���̍��ꎑ���Ƃ����Ȃ�Ȃ��B������l�̎ʖ{�͊��q����̍��ꎑ���ł���B�܂��U���ł���A���̐������������ł���Ύ������̍��ꎑ���Ƃ��ėL�ӂƂȂ낤�B

�@�h�����͒����e�L�X�g�Ƃ��āw���q�╶ �Õ����ҁx���x�[�X�Ƃ����A�\�Ȍ��茴�{�̎ʐ^���ɂ������ĕ\�L���m�F���A�p��̍������u�ʐ^�v�u�e�ʁv�u�\�L���m�F�v���Ɩ��L���ꂽ�B�ނ��䏑�Ɋւ��Ă��A�w���@���l�^�֏W���x��w������l�M ���@�吹�l�䏑�x���ɕ\�L���m�F����Ă���B�w������l�S�W�x�̎ʐ^�ł�T���Ƃ���p���������B�܂������̊��������Ɍ�肪����ꍇ�u���̎|���L���ďC���v����Ă���B�����̒n���ȍ�Ƃ��s���ӂȃ~�X������Ȃ����Ȃ����A���̐��ʂ����S�Ȃ炵�߂Ă��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

|

| ��Ύ����F������l�M�w��M�W�x |

�@�܂��{���ɂ́A���q����̑��̕��������ɂ͋H�ł���@�c�̌�@���b���������w�E����Ă���B���Ɉꕔ���f���������ł��\���ɋ����[���p�ꂪ����ł���B

�@�u�����������v�u�Ȃ����v�u�U������Ȃ�v�u�����v�u�����Ȃ��v�u�Ђ��Ɂv�u�����������v�u����

�@�ށv�u�Ȃ����킵�v�u��Ȃ߂��v�u�킴�킴�Ɓv�u�Ȃ߂�v�u�ق��Ȃ����v�u���₨���v�u����v

�@�u�͂������Ȃ�v�u�����v�u���ڂ炩���v�u�����ڂ�v�u�ӂ�܂��v�u�ɂށv�u�ɂ��������Ȃ�v

�@�h�����͂����̌�@���b�ɂ��āA���q����̓����ɂ����������Ƃ̖��ڂȊ֘A���w�E���Ă���B�X���ɒl���悤�B�㑫�炸�ɂȂ������A�L���b�`�{�[����栂���Ȃ�A�������̋����߂����Ă������͓�����ꂽ�B�������葹�˂Ă͂Ȃ�Ȃ����A���ɂ͎����̈ӎu�����������𓊂��Ԃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�r�c�j |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

�@�����R�N(1277)�U��23���A�l�𗊊�͎��g�̓��@�M�ɂ��č]�n������w���x�������Đq�₳�ꂽ�B�U�����A����ɑ���ق𗊊�ɑ����Ď��M�����̂��w�����x�ł���B����͕��̑��薼�z���k�����̍]�n�����Ǝq���Ɏd�����튯�ŁA�{���͋{����(1246)�Ɠ���(1272)�Ŗv����������]�n���̏�A�]�n���Ǝl�����̎�]�W�������i�D�ȕ����ł���B

�@�w�����x�̐^�ւ͎c�����Ȃ��B�É����d�{�{�厛�����̎ʖ{��{�́A����܂Ő��l�̖{��q����@��苗������t(1246-1333)�̕M�Ƃ���Ă������A���̌��ʁA��{�͓����M�A������{�͓����t(1262-1310)�̕M�Ɣ�������(�w�����x15�������_��)�B�����{�̉����̢���a�ܔN�[�\����\���x�͍��x�m����d�{�k���j�V�e�ȍĎ��{���ʗ� ���@���\��ˣ�́A�^�ցw�����x�ɖ��Ď��{�ƍĎ��{�̑��݂������ƂƁA�{�ʖ{��1316�N�ɍĎ��{���ʂ������Ƃ������Ă���B

|

|

|

|

|

|

�����M�u�����v�ʖ{�`�� |

|

�����M�u�����v�ʖ{�`�� |

|

|

|

|

| �����ʖ{���� |

|

�����ʖ{���� |

�@�ł́A�����{�͖��Ď��{�ƍĎ��{�̂ǂ�����ʂ����̂��낤���B�����{�̏��ʔN���͌����R�N�̗��N��O�����N�l���ܓ���Ǝ����I�ɑ����B�܂��A�����{�Ɠ����{�̖{���ɑ����̑��Ⴊ�����邱�Ƃ���A�����{�͍Ď��{�ł͂Ȃ��ʖ{���ʂ����Ɣ��f����A���̑���͂���Ɠ����{�͓����{�����������Ă��邱�Ƃ�����B�����̗��R�ɂ���āA�����{�͖��Ď��{���ʂ����Ɛ��肳���B

�@���ɁA�Ď��{�̎��M�����ɂ��Č�������B�����̉�������^�ւ̎��M�����ɂ��ďڏq���Ȃ��̂́A�m�荪������������Ȃ����߂ł���B����䂦�A���R�����̌��������ʖ{�̖{���Ə؋��ɂ�鐄�_�ɗ��܂�̂��~�ނȂ����A�����Ĉ�𓊂��邱�ƂƂ������B

�@�Ď��{�̎��M�����͎��̂Q�����l������B���Ď��E�Ď����{�Ƃ������R�N�U�����Ƃ�����ƁA�U�����̖��Ď��{���M�̌�A�����u�ĂčĎ��{�����M���ꂽ�Ƃ�����ł���B�O�҂̏ꍇ�A�]�n���֒�o���ׂ��V�����߂ɗ���֑���ꂽ�͍̂Ď��{�ƂȂ�A��҂̏ꍇ�A���Ď��{�ƂȂ�B�܂��A��҂̏ꍇ�A�����A���Ď��{�̌Ăі��͂Ȃ��A���Ď��{�͂�����Ƃ��������{�ł������i���̏ꍇ�A���Ď��{�ƋL���͓̂K�łȂ����A���R�����ł͖��Ď��{�œ��ꂷ��j�B���Ȃ킿�A���̌����͍]�n���֒�o���ׂ��V�����߂ɗ���֑���ꂽ�͖̂��Ď��{���Ď��{���̌����ł�����A���Ď��{�����e�{���ۂ��Ɋւ��̂ł���B�Ȃ��A�����{���̢���{�Җ��Ď��{���s�ז{�]�]��͓����M�ł͂Ȃ��A�M�ցE�n���������ٕ̈M�Ɣ��f����A�������錚���R�N����O�����N���͂܂����M����Ă��Ȃ��Ɛ��@�����̂ŁA�����f�ނ���O�����B�ȉ��A�����̏�����B

�@���ʖ{�̢���Z�����O���䉺���������ܓ��ޔq���d��q��24190�r�͂U��23���t�̍]�n���w���x��25���ɗ���̂��Ƃ֓͂������ƁA�����{�̓��t������O�N�Z����\�ܓ� �l�������ї������q��24333�r�͍]�n���֒�o���ׂ��w�����x�̓��t�l��25���ɐݒ肵�����Ƃ������B�������A�w�l������a��Ԏ��x�q��24336�24337�24363�r�̢������\�ܓ��̌䕶�A���������̓�\�����̓т̎��ɗ�����Č�B������������ƁA���N�������܂����悵�̌䂹�����₤�Ƃ�����ւΣ�ƁA�{�����t�̢�����O�N�q���N�r������������j���͂����ł���B

- �U��25���A23���t�̍]�n���w���x���l�𗊊�̂��Ƃɓ͂��B

- 25���A����͎��̓^���Ȃ�тɖ@�ؐM���̂Ă���|�̐����F�߁A�w���x�Ƌ��ɐg���R�̐��l�֑���B

- 27���ߌ�U�����A���ꂪ���l�ɓ͂��B

- �U�����A���l�́w�����x�����M����B

- �V�����߁A���l�́w�����x�Ɓw�l������a��Ԏ��x�𗊊�֑���B

�@�Ď��{�̌����R�N�U�������M���𗧂Ă闝�R�͓��������B���ɁA�Ď��{���ʂ��������{�́u�����O�N�Z����\�ܓ� �l�������ї�����v�͐��m�Ȑ��l���M���ł͂Ȃ����A�U�����̍Ď��{���M���B���ɁA�����{�͓����{���{���̐����������A�����{�̎ʂ����Ď��{�����]�n���ւ̒�o�{�ɑ��������B

�@���āA�Ď��{�̌����R�N�V���ȍ~���M���i�w�l������a��Ԏ��x�Ƌ��ɗ���֑���ꂽ�͖̂��Ď��{�Ƃ�����j�𗧂Ă闝�R�͎O��������B���ɁA�����̐��l�ɗ��{���M�̎��ԓI�]�T�͂Ȃ������B����́A�w�l������a��Ԏ��x�ɢ���������̎O�Y�a���A�����̑��Y�a���A�Ƃ��a���ɁA���Ƃ܂ɐ��ЂĂ������āA�����������ӂׂ���q��24355�r�ƁA����֑������w�����x���w�O�Y��ꑾ�Y��x�؏�E�̂��Âꂩ�ɏ�����悤�w�����āA��o���ׂ��{���̑��߂̏���������i�߂Ă����ؔ����l�����Ă̐����ł���B���ɁA�]�n�����̐����L�q�����ʖ{�ő��Ⴗ��̂́A���^�ւ̎��M�������قȂ邽�߂ł���B���Ȃ킿�A���Ď��{���ʂ��������{�Ɂu�N�v�Ƃ���������A�Ď��{���ʂ��������{�ɂ́u�̌N�v�Ƃ���B���L�q�������̐��v�𐳊m�Ɏ����Ă���Ƃ���A���Ď��{���M���ɑ����̌������A�Ď��{���M���ɂ͖v���Ă������ƂɂȂ�i��Y���́u�̌N�v�������̕������ł���\�����������A�����ɊԈႢ�Ȃ��B���ؖL���͓����{�u�N�v�Ɠ����{�u�̌N�v�̑���𗼎ʖ{�̏��ʔN���ɋ��߁A�u�́v��1316�N�Ɏʂ��������t�̉��M�Ɖ�������B��Y�w���@�Ƃ��̎���x345�ŁE���w���@�Ƃ��̖��x250�Łj�B��O�ɁA�����t�����Ď��{���ʂ����̂́A�{�����]�n���֒�o���ׂ��V�����߂Ɏl�����֑���ꂽ���l�����̂Ɛ��������B�����t�̏��ʂ́A����Ɛe�������x�؏�E�̒���B

�@�ǂ���̐����j�����͒f��ł��Ȃ����A���̂Ƃ��뎄�́A�����R�N�V���ȍ~����L�͎����āA�Ď��{�̎��M�͂V���ȍ~�����u����Ȃ����Ɛ������Ă���B�i�����j

|

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

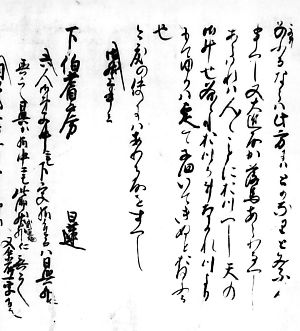

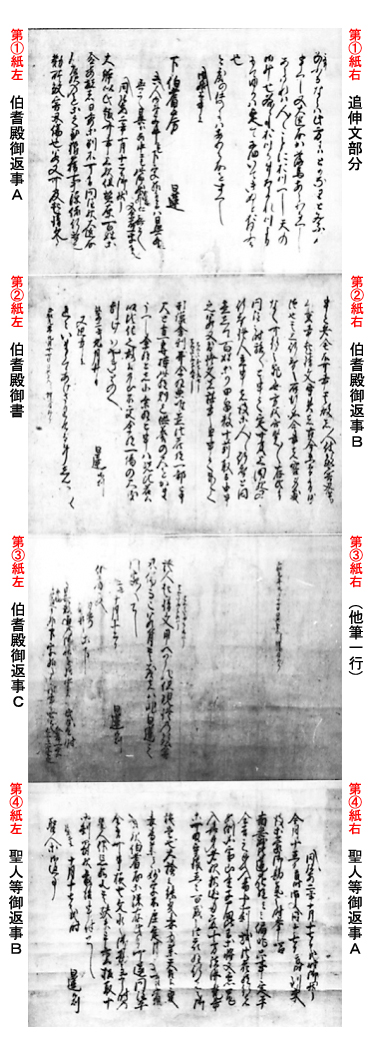

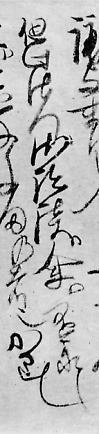

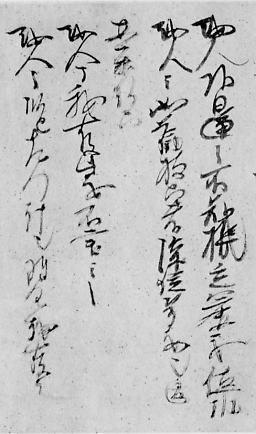

�@�x�m��Ύ��ɁA�����l�������̕M���Ȃ����킹���A���̂悤�Ȗ����̋L�^������i�ʐ^�P�Q�Ɓj�B�܂��͂����|�����A���������Čf����i���ԍ��͕M�Ғ��A�r���͌p�ځj�B

|

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�@��M�@���R�a�䏑�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�A��M

�@�V���t��笍c��A�����A�V��Ō�ɓ��E�̓�t��p���ߎ��̎��A

�@���@���c�̋A���̌��������āA�ޏ@���w��掌���ӂނׂ����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�B ���ꋨ��苗����s�ɂ�������^��

�@��M�@������A�\��A�\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\

�C��M�@������A�\��A�\�܁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j

�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\ |

|

| �ʐ^�P |

�@���ꂼ��̖`���Ɍ�����u��M�v�Ƃ́u���@���l�̏����ꂽ���́v�Ƃ̈ӂł���B�x�m�嗬�ł́A��c�����̑ォ��A�����ΐ��l�̏��������u��M�v�Ə̂��Ă����B���̗p��́w��q���{���ژ^�x�Ɍ�����u��M��{���v��A�w��M�W�x�i�䏑���W���������́j�Ƃ����^�C�g���A�w�x�m��Ֆ�k���m���x�́u��M�̖{���������Č`�ɒ��݁v�Ȃǖ����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B

�@�䂦�ɁA���̓����̋L�^�Ɍ�����u��M�v�����l�̏������w�����̂ł���A���̂��ƂɊւ���L���ƌ���ׂ��ł���B

�@�ł́A���̎l�_�̋L�^�ɂ��āA�����͂ǂ̂悤�ȋL�^���c���Ă���̂��낤���B�ʂɌ����������Ă݂悤�B�܂��@�́u���R�a�䏑�v�ƌ����邩��A���R�a�ւ��Ă��䏑�A�����炭���ݑ�Ύ��ɓ`���u��y�@�d���v���w���̂ł͂Ȃ��낤���B�B�C�͓�����������N�i�P�R�R�T�j�\�\�ܓ��A��q�̓��s�i��Ύ��ܐ��j�䏑�𑊓`�������Ƃɂ��Ă̏ؕ��Ǝv����B�A���䏑���͕s���B�Ō�ɇA�ɂ��āB�����Ɍ䏑���͋L����Ă��Ȃ����A�ӏ����ɂāA

|

�`�F�V���t��笍c��A�����A�V��Ō�ɓ��E�̓�t��p���ߎ��̎��A

�a�F���@���c�̋A���̌��������āA�ޏ@���w��掌���ӂނׂ����A |

�Ƃ���B���Ԃ�́A���s�֑��`�����䏑�̓��e�ɂ��Ă̋L���Ǝv����B�����ŁA���̋L�����e�ɊY������䏑���������Ă��Ȃ����T���Ă݂��B����ƁA��͂�Ƃ������A��Ύ��Ɍ�������Ă���f�Ȃɂ���炵���L��������ꂽ�B�܂��`�ɊY������Ǝv����u�f�ȓv�ł���B�������̂ł��邪�A���������Ĉ��p����B

|

�i�O���j�������o���A��o�ɑւ͂��嫂���o�͑��@�،o�Ȃ�A���ꑥ�����b��ߗ��ꖳ���A�o��l�A�ْ���{���̋g��Ɉ�w���A��������t�̎O�����y�̂���Ȃ�A���@���A�����ɓ��E���̓�o�����u���A���ƒ��삷�A���̌�A�V��E�^���̊w�҂̉]���A�����͎O���A�����͓�O���Ɖ]�]�A�@�؎O�����y�̂��邱�Ɠy�̔@�����̔@���A�鋳��O���𐒏d���邱�Ƌ��̔@����̔@���A�V��Ɉ˂�ĕ��@�Ős���A���@���������邩�A�ߏ���@���̗���V��ɋA������Ȃ�A�v�ꗼ��͖{��k�̏��t�ɋA�˂��A���i�㌇�j |

���̒f�Ȃɂ��āw��Ύ������@�吹�l��^�M�ځF��Ǖ��x�i�P�X�U�V�N�j�́A�u���t�����v�ƒ��L���Ă���B�m���ɂ��̎ʐ^�����Ă݂�ƁA�E��E�����̂��ꂼ��ɁA�����ɂ��p�ڗ��ԉ��炵���n�e���݂��A���ꂪ�����M�ƔF�߂���A���䏑�̑��҂͓����A�������́A���̊W�҂������ƌ��Ȃ�����B

�@�܂����f�Ȃ́A�ꎆ�̂������Ă��邪�A���Ƃ͎O���ȏ�̌䏑�������Ɛ��f����悤�B���f�Ȃ͒��@���̗��邪�A��k�̏��t����q��A�������Ƃ����L���œr��Ă��܂��Ă��邯��ǂ��A�����̋L�^�����Ƃɕ~������Ɓu�V��Ō�ɓ��E�̓�t��p���ߎ��́v���������ƂȂǂ��L����Ă����Ɛ������̂ł���B

����ɂa�́u���@���c�̋A���̌��������āA�ޏ@���w��掌���ӂނׂ����v�ɂ��Ă��A��������Ύ����́u�f�ȓZ���v�ɁA

|

���]���A�E�q�̌����Ȃā���@��ӂߌ�����ĊJ�����A���T���@�������̔@���A�@�@���̏@���c�A���̌����ȂĔނ̏@���w��掌���~����Ȃ�A �i�������j |

�Ƃ݂��A�a�̋L�^�͓��Y�䏑�ɂ��āA�������F�߂����̂������Ǝv����B�܂���Ύ��O�����ڂ́A�������Ă̏����Ɂu���@�A���̑o���v�i�����炭�Ő���w�˜ߏW�x�̂��Ƃ��낤�j��~���Ă������Ƃ��L���Ă���A���邢�͓��䏑�̓��e����Ɍ������邽�߂Ɂu���@�A���̑o���v�����߂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��z���ł��悤�B

|

| �ʐ^�Q |

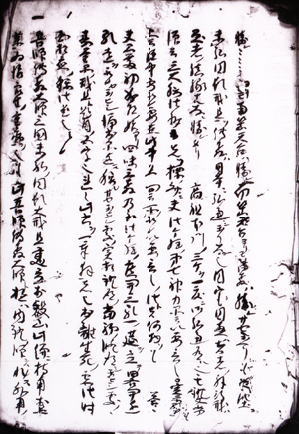

�@�����ЂƂ����̌䏑�Ɋւ���L���i�ʐ^�Q�j���Љ�����B

|

��M�@�O���l�A�\�ꌎ��\

�@�@�@�@�@�@���a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ԉ��j |

�@����͏�����@�s���ɏ��������f�Ȃɓ\�荇�킳�ꂽ���̂ŁA��̋L�^�Ɠ��l�A�L�����e����A���a�i��������j�ւ��Ă�ꂽ�䏑�ɂ��Ă̋L���ł���A���̌䏑�̌n�N�i���M�N���j�́u�O���l�N�v�A���t�́u�\�ꌎ��\���v�ł������ƍl������B�����炭�u�O���l�v�́A���̏�쎒���̗Ⴉ�炵�āA�����̓����M�Ɉ˂����̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�c�O�Ȃ���A�\�ꌎ��\���t�̏��a���Č䏑�́A�������Ȃ��̂ŁA���e���m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ǂ��A���̓����̋L�^�ɂ���āA���Ȃ��Ƃ����N�����t�́A���a���Ă̌䏑�����݂��Ă������Ƃ�m��̂ł���B

�@���������̋L�^�͓����A���ꂼ�ꓖ�Y�䏑�ɓY�t����Ă����ƍl�����邪�A���`�����Ȃ��A���̂悤�ɒf�Љ�����Ă��܂������Ƃ́A���Ɏc�O�łȂ�Ȃ��B

�@�x�����t�́u�t�i�����j�̕M�Ղ̏��j���ƂȂ���̖{�������̏Y���̉������ɑ��X���݂���v�i�w�x�m������l�ړ`�x�j�ƌ���Ă���A�����̋L�^�@���Ă����A����܂łƂ́A�܂�������p�x����́A�䏑�̌�����i�߂邱�Ƃ��ł��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�i���j |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

�@�䏑�V�X�e���̒f�Ȃɂ��Ẳ���Ƃ����Ă����Ƃ��̘b�ł���B��̖��Ȓf�Ȃɍs�����������B�ԍ��S�|�R�R�T�u�唞��l�B�ӉZ��\�܋��͂藹��ʁB���Ɂv�Ƃ����Z���f�Ȃł���i�����A�����Ƃ���j�B�f�Ȃ͓��R�Ȃ������Ȃ��̂ŁA����t���ꍇ�^�ւ̌`�Ԃ���d�v�ȏ�ƂȂ�B�����Łw���@���l�^�֏W���x������Ɓi�ʐ^�@�j�A����͂ǂ����Ă��㉺�ɓ\�荇�킹�����̂ŁA�������㕔�̍����̕s���R�Ȑ���ƁA�����̉E���̂���Ƃ��s�b�^����������A�{���㕔���E�ɁA���������ɂ��������́i�ʐ^�A�j����ď㉺�ɓ\�荇�킹���炵���B�ǂ����{�f�Ȃ͖{���܂莆����ł������悤���B�܂莆����Ƃ͒ʏ�̈ꖇ�̗������A�㉺�����ɉ����ɐ܂��ď����ꂽ����ŁA�@�c�̏ꍇ���̌`���͋ɂ߂ď��Ȃ��B��҂͋��炭�c�̒������ʏ�̏@�c�̏���̔����ʂ����Ȃ��̂ŁA����炵�����悤�Ƃ��̂悤�ȏ��H�������̂ł��낤�B

�@�u�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ��v�ȂǂƂԂ₫�Ȃ�������قǂ����Ă�����ɁA�Ȃ����u�唞�v�Ƃ��������Ɉ������������B���i�Ȃ炻��Ȃ��Ƃ͎v�����ɂ��Ȃ������ł��낤���A�f�Ȃ̉���Ƃ𑱂��Ă���Ƃ��������̂ŁA�唞�Ɋւ���L�q�̂��鏑����A�����O�ɉ�������悤�ȋC�������̂ł���B�������A���ŋ߂̂��Ƃ̂悤�ȋC�����邵�A�����ƈȑO�̂��Ƃ̂悤�ł�����A�ǂ������R�Ƃ��Ȃ��B��������Ȏ������킪�u�䏑�V�X�e���v���劈�������B���������䏑�{�����u�唞�v�ōi�荞�ނƂQ�����q�b�g�����B�P���͂�����̒f�ȁA�����Ă����P�����ԍ��S�|�Q�V�V�u���ˑ����䏑�i����������������j�v�ł���i�����B�����Ƃ���j�B�w���@���l�^�֏W���x�T���P�T�U�łƂ��邩��A������₢�Ăт����肵���B�Ȃ�Ɛ܂莆����ł͂Ȃ����i�ʐ^�B�j�B���������͓I�ɂ�A�����̖����u���Ɂv�ƁAB�����`���u�܂��点�Č�v�������Ȃ��q����BB�����{�����A�ߑ��㉡�̑��̈�u���ˑ����̔n���i�߂݂Ⴍ�j�v�̌̎��������āA���{�҂��唞�����{�����������]�������̂ŁAA�����́u�唞��l�v�̋L�q�ƕt������B

|

|

| �ʐ^�B |

�@���@�����Ă݂�ƁAA�����̓^�e���u�R�P�D�W�v�Ƃ���B�Ƃ������Ƃ͏㉺�����Ƃ̏�Ԃɂ���A�����^�e�P�T�D�X�p�Ƃ������ƂɂȂ�B���B�����́u�P�U�D�O�v�Ƃ���B�O�D�P�p�̌덷�́AA�������㉺�ɓ\��t�����ۂɐ��������̂ƍl����A���҂͐��@���s�b�^���Ƃ������ƂɂȂ�B������Ɋg��R�s�[���ė��҂����킹�Ă݂�ƁA�����̏㉺���������ɋ��炭�܂�ڂƎv���郈�R�������邱�Ƃ܂ŋ��ʂ��Ă���B����͂܂�����Ȃ��A���ꏑ��̑O��ł���Ɗm�M�����B

�@���Ȃ킿�{��͐܂莆�ł��邩��A�{�����̐܂�ڂ����ɖ߂��A�㉺�ɏ����ꂽ�`�ɂȂ��Ă���͂��̂��̂��A�@�c�̑��̐܂莆����������ł���悤�ɁA�܂�ڂɉ����Đ藣���A���͂��q����悤�ɍ��E�Ɍq���悤�Ƃ������̂̂悤�ł���B�����Ă��̉ߒ��̂����ꂩ�̒i�K�ŁA�`������������ɉ��炩�̗��R�Ő藣���ꂽ�̂ł��낤�B���Ȃ݂�B�����̓r�����s���A���͓I�Ɍ��Č������Ă���Ǝv���A����͗��ɏ����ꂽ�����̖`�������Ǝv����B������̕��͂��̍s�������ɕs���ł���B

�@���Ă������Ė{��̑S�e�����炩�ɂȂ����Ƃ��������Ƃ��낾���A�C�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B����͌n�N�̖��ł���BB�����͉ԉ����{�������ł��邩��O�����N�����ȍ~�ł���A�������́u�@�v�̎��̏I�M�����ˏオ���Ă��炸�A�������T���Q�R���̓��t������̂ŁA�O���R�N�ȑO�ł��邱�Ƃ��킩��i�O���S�N�R���Q�P����ԍ��S�|�Q�U�U�u��͓����a��Ԏ��f�Ёv�ɒ��ˏオ�������������j�A�{�V�X�e���ł́w���@�吹�l��^�֖ژ^�x�i����������ҁj�ɂ��������O����N��Ƃ��Ă���B���A�����́A�w���@�吹�l��^�֑ΏƘ^�x���������N�Ɍn���Ă���̂ł���B�{�V�X�e���ł��A���҂̊֘A������������Łu�v�����v�Ƃ��Ȃ�����A�ꉞ�w�ΏƘ^�x�̐��ɂ��������Č������N�Ƃ��Ă���B�����ɂ��N�����̗͂��Ȃ������Ƃ���A�ꉞ�w�ΏƘ^�x�ɂ����������̂ł��邪�A���̃R�����������Ȃ���A���҂ɂ��ꂾ���̋��ʍ�������ȏ�AA������B�����̌n�N�u�O���Q�N�T���Q�R���v�Ƃ��ׂ��ł���ƍl���Ă���B

�@�܂��A�{��͐܂莆����ł���A�������Ɂu�������܂�\�悵�\�コ�����ւ���v�Ƃ����Ĕ�I��ł��邱�Ƃ��킩��B���������`�Ԃ͊o���[������l�ʂƋ��ʂ��Ă���B���̈�ł���ԍ��P�|�Q�P�U�u⡌䏑�v�̉��ł́A���̔�I�����ׂ����҂��A�܂莆����Ƃ����ȗ��Ȍ`�ԁE���e�ƁA���Ȃ葸�d���������Ԃ肩��A�����߂��ɏZ�ޔg�؈�������ł��낤�Ɛ������Ă���B�����ē������܂莆����ł���䏊������O�ʂ̑��ҁu�䏊�v���A�����ł��낤�Ɛ������Ă���B�Ƃ���A������A�̏���Ƌ��ʂ���_�̑����{��́A�g�؈�������ł���\��������߂č����Ƃ������ƂɂȂ�ł��낤�B

�@�Ƃ���ŁA���҂����ꕶ���ł���Ƃ���A���ꂪ�ʂ�Ă��邱�Ƃ͑�ϕs�K�Ȃ��Ƃł���B�����Ɉ�ƂȂ邱�Ƃ͂ނ������Ƃ��Ă��A���߂ė������҂������������F�����������Ƃ͕K�v�ł��낤�BB�����ɂ��ẮA�ߓ�����������s���^���̕����������Ă����������܁A���̏��݂��m�F���Ă���B����Ȃ킯�ŏZ�E�Ƃ͖ʎ������邩��A���ł��A������邱�Ƃ��ł���BA�����́w�^�֏W���x�ɂ͉��R�s�ݏZ�̋{�茺�{���̏����ƂȂ��Ă���B������̕��͌l���ł���悤�ŁA���̏��݂���킩��Ȃ��B�����ʼn��R�o�g�ŗ�����w�ɕ�E������s���ɂ��q�˂������A���͂������̂���Ă��邪�A�{�莁�͉��R�s�D�����̖������̏Z�E������Ă����Ƃ̂��ƁB���������₢���킹�Ă݂�ƁA�������͏��a�Q�O�N�ɋ�P�ɂ��S�Ă��A�d��̑��Ă��Ď����A����̌��ݓ��Y�����͂Ȃ��Ƃ̂��Ԏ��ł������B

�@�����Ȃ邱�Ƃ��B�����ԕʂ�ʂ�ɂȂ��Ă������A����ƈ�ɂȂ��Ǝv�����̂ɁB�c�O���ɁB�������C������肩���āA���߂Ďʐ^�ɂ���Ă��̎p���m�F�ł��邱�Ƃ��A���肪�����v�����Ƃɂ��悤�B�悭���Ď��O�Ɏʐ^�ɗ��߂Ă��ꂽ���̂��B����������̌��тɁA���߂Čh�ӂ�\�������Ǝv���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�R��j |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

�@�u�䏑�V�X�e���vVer�P�P���@�c���M�̙�䶗��{���̎�����ҔN�̂ŕғ������B�@�c�̌�^�M�{���́A�ߔN�ɂ����āw���@���l�^�֏W����\���E�{���W�x(�ȉ��w�{���W�x�Ɨ���)�ɂ����ĂP�Q�R�������ڂ���A�����^���S�������킹�Čv�P�Q�V���Ƃ��������ꉞ�̒���ƂȂ��Ă���B���ۂɂ́A���̌�̔����⌤�����ɂ�萔���������ɉ��Z�����B

�@�Ƃ���ŁA�����t�́w��q���{���ژ^�x�ɂ��U�P���̏@�c�{���������t����Ē�q�ɗ^���炽���Ƃ��M���邪�A���݂ł͂��̓��̂P�T�����`�����Ă���B���̊�����P���v�Z����Ζ�Q�T�����`�����Ă���Ƃ����v�Z�ɂȂ�̂ŁA�@�c�͖�U�O�O���̖{����}�����ꂽ���Ƃ������ł���B���������嗬�́w��q���{���ژ^�x���L����Ă��邱�Ƃ����������悤�ɖ{���̑��`�����Ɍ��i�ł���������A�剺�S�̂��l������Ȃ���̐��͍X�ɑ�����ł��낤�B

|

|

| �����M�w��q���{���ژ^�x |

|

�@����A����ꂽ�����̖{������������@����g���Ĉꕝ�ł���������������w�͂��̗v�ł��낤�B�����œ��V�X�e���ł́A���������ϓ_�ɗ����Ĉꉞ�P�V�P�̃f�[�^�������_�ɂ����Ă܂Ƃ߂��B���̓����傫��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@�w�{���W�x����юʐ^���ɂ����Đ^�M�Ɣ��f�ł�����́c�P�R�T��

�A���Г��ɂ���Č������Ă���Ɣ��f�ł�����́c�V��

�B�ژ^�E�͎ʁE�Վʂɂ���đ]���Ɣ��f�ł�����́c�Q�X��

�@�@�ɂ��ẮA�w�{���W�x�Ɏ��^����Ă�����̂��w�ǂ��߂邪�A���ɂ͐V�o�̖{���Ƃ��ĕ������N�\��\���t�́w���@�@�V���x�Ō��\���ꂽ���R�@�،o�����̖{���i�u�䏑�V�X�e���v�{����69�j�A�����\�N�Ɏ����p�q�������@�@���w�������\���ɂ����Ĕ��\���ꂽ�r��{�厛���̖{���i�u�䏑�V�X�e���v�{����60�j�Ȃǂ��܂܂��B����ɍŋ߁A�V���{�����ŏ@�c�{�����������ꕽ���\�Z�N�Z���O���t�́w���O����x�ŏЉ�ꂽ���A����f�[�^�̈�Ƃ��đg�ݓ��ꂽ���B

�@�A�́A�w�x�m�@�w�v�W�x��W���Ɏ��^����Ă���A�É���Ύ��Ȃǂɏ�������鑊�e�����J����Ă��Ȃ��{���ł���B�u�䏑�V�X�e���v��120�̖k�R�{�厛���̖{���ɂ��āA����R�s�[����肵���e��q�����Ƃ���ٕM�ł��邱�Ƃ��������B���������Đ��m�ɂ́u�V���v���u�U���v�̌��Ƃ������ƂɂȂ�B�����ɒ�����\���グ�A�ߓ����Ƀf�[�^�̏C�����s�������Ǝv���B

�@�B�́A�u�ژ^�v�ɂ��ẮA���R�@�،o���ɓ`���ژ^����m�F�ł���]���{���ŁA�u�Վʁv�E�u�͎ʁv�ɂ��Ă͐g���v�����R�R���̉����@�����i1645�`1721�j����ы��s�������Q�O���̐^�@�@�����i1664�`1730�j�ɂ����̂ł���B�����A�����͐g���v���������̏@�c�{���𒆐S�ɂR�S���i�w��{����

�����@������l�x�g���R�v�������s�j�����ʂ��A�����͒��R�@�،o���̗֔Ԃ̍ۂɒ��R���̖{�����U���i�w���@���l�^�ւ̌`�ԂƓ`���x�����p�q���j���ʂ��Ă���B�������A�v�����̉Ђ⒆�R�ł̓�����ɂ�荡�ł͍����̏@�c�^�M�̖{����q���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������āA����������ɂ��Վʂ������͖͎ʂ����ł͔��ɋM�d�Ȏ����ƂȂ��Ă���B

�@�ȏ�̂悤�ɁA��������ё]���Ɣ��f�ł���{���f�[�^�Ɏ��߂����A���������ɓ���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��_������B������T�A�U�N�O�Ɉ�錧�̌�O�R���̖��@���i���يJ��j�t�߂̂����K�˂��Ƃ���A�Q���̂��`�ؖ{����q�������Ă�������B�����ɏ@�c�M�Ɣ��f�ł������̂́A���`�̂��ƂƂȂ����^�M�̏��݂͕s���ł������B�ʐ^���B�点�Ă��������A��ŏڍׂׂ��Ƃ���A���̓��̈ꕝ�́u�����O�N���v�Ƃ���A�u�i�E�j��B�v���S�v�������������@���F�^�Ձ^�i���j�̌����[�����`���_��[��]���v�Ƃ̉��M���m�F�ł����B����ɂ́A���̂��`�ؖ{���̂��ƂƂȂ����^�M�{���͍��ł͓`�����Ă��Ȃ����Ƃ����������B�܂��ɐ�قǂ̗ՎʁE�͎ʂ̃P�[�X�Ɠ��l�A���`�ؖ{���ɂ���Đ^�M�{���̑��݂�m�邱�Ƃ��ł�����̗�ł���B

|

|

|

|

|

|

��`�ؖ{�� |

|

�@�c�^�M�{���i���s�{�������j |

|

�@�Q���̎ʐ^���f�������A��͂��`�ؖ{���̕����ʐ^�A�����Ă�������͓����n�N�������s�{�������̖{���i�w�{���W�x��41�ԁA�u�䏑�V�X�e���v�{����63�j�ł���B�Ƃ��Ɂu�o�v�̎�������ׂ�Ɠ������悭���Ă���B���̏�����ԉ��Ȃǂ̕����ɂ��Ă����l�ŁA�܂��ɂ��`�̂��ƂƂȂ����^�M�{�������݂��Ă����ɈႢ�Ȃ��Ɣ��f�ł���B���`�Ƃ����ƌy�����ꂪ�������A�^�M�����݂��Ă��Ȃ��Ƃ����e���@�c�̕M�ɊԈႢ�Ȃ��Ɣ��f�ł�����̂́A���Ƃ����`�ł����Ă��@�c�{���Ƃ��Đ����A�厖�ɓ`���Ă������Ƃ���Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B�@�i�n�Ӂj

|

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

�@�����A�@�c�̌䏑�^�M���`�����Ă���A���̌��^�̌`�ԂȂ����Ƃ͂قƂ�ǖ����B�������A�^�M�̑��݂��Ȃ��ʖ{�䏑�̏ꍇ�́A���ʂ̔N�オ�@�c�ɋ߂��قǐ��m�ɓ`�����A�ʖ{�͓]�ʂ��J��Ԃ��x�Ɂi�l�����@�������قǁj�A���^���牓������\���͍����Ȃ�B����ʖ{���d��鏊�Ȃł�����B

�@�������A�܂�Ɋm���ȍ���ʖ{�ł����Ă��A���̎ʖ{�̔������A���܂�Ɏ���I�ɗ���Ă��܂��ƁA�ʖ{���̂��̂ɑ��闝��s���������A�䏑�̌��^�Ȃ��ē`����\��������B����Ȉ��Ƃ��āA����͌���ĕʂ̌䏑�ɂȂ����Ă��܂����ǐL���̂��Ƃ��Љ�����B

|

| �ǐL���Ə㏑������ |

�@���̌���ĒǐL�����Ȃ����Ă���䏑�Ƃ́A�O���Q�N10��17���̏���u���l����Ԏ��v�i�^�֖����A�����ʖ{�k�R�{�厛���j�ŁA�w�k���╶�x�ȗ��A�����䏑�W�̂���������A

- �u���̎��̂Ԃ�Ȃ�A���̕��ɂ͂Ƃ��Ȃ�ƁA�݂Ȑl�\���ׂ��B����i�[�����n������ׂ��B����͂�A�l�X���Ƃɂ��Âׂ��B�V�̌�v�炢�Ȃ�B�e�X�����Â鎖�Ȃ���B�����Ă䂩�A��߂Ďq�ׂ��ł��ʂƂ��ڂӂ�Ȃ�B���x�̎g�Ђɂ͂����(�W�H)�[�����ׂ��B�v

�̕������A���̌䏑�̒ǐL���Ƃ��Ă���̂ł���B

�@���̎ʖ{����������k�R�{�厛�́A���ɂ������̓����M�䏑�ʖ{�𑠂��A���̑����͏��ʓ����̌`�Ԃł�����q�{�̌`�Ō��݂܂ŕۑ�����Ă���B�������A���́u���l����Ԏ��v���܂ގʖ{�͏����ς���Ă��āA���Ƃ��Ƃ͔S�t���i�ł����傤�����B�Ӓ����Ƃ��j�̍��q�ł��������̂��A�㐢�����ɉ��߂Ĉꕝ�ɂ������̂ł���B�ʖ{�̒��ɋL���ꂽ�������炷��ƁA�S�̂ł͏��Ȃ��Ƃ��W���ȏ゠�����Ǝv���邪�A��������̂͂Q���������ł���B�������߂��̂́A�͂���₷���S�t���ł��������Ƃ���A�U���Ƃꂽ�����������ɂ����Ƃ������Ƃł��낤���B

�@�܂��́A���̎ʐ^����������ƌ��Ă������������B

|

|

|

|

�������ꂽ�ʖ{ |

|

�@�@���̈ꕝ�ɂ́A�c�S��ɓ�����l���@�c��莒��������R�ʁi�u���˓a�䏑�q�O���r�v�u���˓a��Ԏ��v�u���l����Ԏ��v�B�Ƃ��ɐ^�ւȂ��j�̎��M�ʖ{�����߂��Ă���B�c�S��̗p���́A���͂Q���ł��������̂������������ĂS���Ƃ������̂ł���B

�@�S�t���Ƃ����̂́A��r�I�����������ꖇ����܂�ɂ��A�e���̐܂�ڋ߂��̊O���ʂɌЂ����ďd�ˍ����A�ڒ������Ă����Ƃ������{�̕��@�ŁA�ꖇ�̕\�������ɕ�����������邩��A���������Ȃǂɉ��߂�ꍇ�A�\���Ƃ�������ɂ͂�����������K�v������B�ʖ{�|�����ɂƂ�ƁA�ʐ^����@������A���A�܂���B������C���́A�������������ꖇ�̕\���Ƃ������ƂŁA����Ɍ��̈ꖇ�̕\���ɂP�`�S�̕Ő���t���ƁA�Жʂ͂Q�E�R�łƑ������A�����Жʂ͕ł��P�E�S�ł̑g�ݍ��킹�ɂȂ邱�Ƃ��A���炩���ߔO���ɒu���ė~�����B

�@�|���ł̎��ۂ̔z�u�͎ʐ^�̒ʂ�ŁA���������ƁA��������ۂɁA��@��������A���E����B�����Ƒ����u���˓a��Ԏ��v���A�ォ�珇�ɓǂ݂₷���悤�ɍH�v���Â炵�����Ƃ��������B�������A���̂��Ƃ������A�㐢�ɂ����Č䏑�̂Ȃ��������点�����ƂȂ����̂ł͂Ȃ����ƍl����̂ł���B

�@�܂�A�����������������ł��邱�Ƃ��炷��ƁA�{���䏑�����ʂ��ꂽ���́A�u���˓a�䏑�v�i��A�����j�˖��́u�ǐL���v�i��@���E�j�ˁu���˓a��Ԏ��v�i��@��������A���E����B�����j�ˁu���l����Ԏ��v�i��C���E�������j�ˁu���M��s�v�i��B���E�j�ƂȂ�͂��ł��邩��A��@���E�́u���̎��̂Ԃ�Ȃ�c�c�v�̕����́A�����䏑�W�̂悤�Ɂu���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ��A�u���˓a�䏑�v�ɂ����Ȃ���ׂ��ƍl����̂ł���B

�@�����䏑�W�̕ҏW�q���A��@���E�̕������u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ������R�͒m��悵���Ȃ����A�S�t���̗p���������������Ď����Ƃ������Ƃ��l����A�u���˓a�䏑�v�̒ǐL���Ƃ��ׂ��ł��邱�Ƃ͓����Ȃ��ƍl����B�����āA�ȉ��̓_�ɂ��Ă��w�E���Ă��������B

���u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ����ꍇ�̕s�s���_

�@�u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ����ꍇ�A���̂悤�ȕs�s���_���グ�邱�Ƃ��ł���B

- �����Ƙa���̍����c�c�u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ����ꍇ�A�{���͊����ŁA�ǐL���������a���ɂȂ��Ă��܂��_�B

- ���������̗L���c�c������l�̌䏑�ʖ{�ނ�����ƁA�����Ǐ��E�[���Ȃǂ��ʂ���ꍇ�A���̊|���ɂ�������u�c�c���]�v�u���Ǐ��]�v�̂悤�ɁA�قƂ�ǎ������������Ă��珑�ʂ��Ă���B���̓_�A�u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ����ꍇ�́A���̎��������������s���R�ł���_�B

- �P���ƕ����c�c�u���l����Ԏ��v�̖{�����̈����́u���l����Ԏ��v�Ƃ���A�u���v�ƕ����`���̂��Ă���̂ɑ��A��@���E�̒ǐL���ɑ����A���㏑���̈����́u���˖[�v�ƒP���`�ɂȂ��Ă���_�B

�@�����̓_���l������ƁA�u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ���͕̂s�s���ł����m���������B

���u���˓a�䏑�v�ڑ������ꍇ

�@��̕s�s���_��O���ɒu���āA�ēx�|���S�̂�����ƁA�u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ��邱�Ƃɂ���Đ����Ă����s�s���ȓ_���A�u���˓a�䏑�v�ɑ����ǐL���ƍl����ƁA���ꂼ��A

- �qA�A�����Ƙa���̍����r�ɂ��ẮA�{���ƒǐL�����Ƃ��ɘa���̍\���ɂȂ�B

- �qB�A���������̗L���r�ɂ��Ă��A��A�����̒��ɂ́u���Ǐ��]�v�Ƃ̓�����l�̎������������邩��A������l�ʖ{�̌����ɉ����Ă���B

- �qC�A�P���ƕ����r�ɂ��Ă��A�u���˓a�䏑�v�ł́A�u�n��i��j���ǂ̂ցv�ƒP���ł���B

���ƂȂ�A�`�Ƃ��Ă����R�ł���B

�@�܂��A���͂̂Ȃ���ɂ��Ă����ɖ��͖����A���e�I�ȂȂ���������ꍇ���A�ǐL�������Ɓu���˓a�䏑�v�̓��e�ɁA�Ƃ��ɉ��炩�̖@�_�Ȃ�Θ_��\�z�ł���Ƃ������ʓ_������A�܂��ƂɎ����т���̂ł���B

�@�ȏ�̓_����A���݁u���l����Ԏ��v�̒ǐL���Ƃ���Ă���u���̎��̂Ԃ�Ȃ�c�c�v�ȉ��̒ǐL���y�я㏑�������ɂ��āA�O���Q�N�X��20���́u���˓a�䏑�v�̒Ǐ��ɂ���������ׂ��ł���Ǝw�E���Ă��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��J�j |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

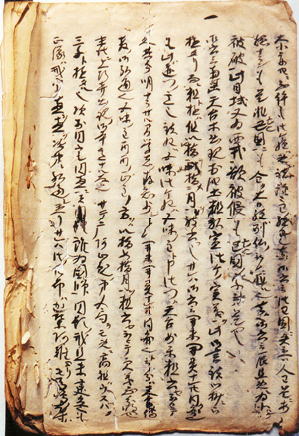

�@���݁A�����k���ł́w�����p���x���s�̂��ߏ@��Ɋւ��ÓT�Ђ𐏎���ǂ��Ă���B�ߓ��͂��̈�Ƃ��āA�ۓc���{�����̎O�͓��v�k�w��c�������x(��c���́w�]�J�����a���䏑�x)�̎ʖ{����ǂ����B�����\�O�N�O���̓T�В����̍ۂɎB�e�����đՂ����J���[�̎ʐ^�����ł���B���Y�ʖ{�͏\�Z���̉��Ԃ��ꂽ���q�{�ł���A�㔼�����������Ă��邽�߂ɉ����������M�ҕs���Ƃ���Ă���B���H���������邽�߉�ǂ͂��Ȃ��a�����B����Ȏ��A�Z�{����{�ł�����Ǝv���̂���ł���B

�@�����嗬�œ��v�k�̖@�发�ƂȂ�A�����ٖ{�ł��`����Ă������Ȃ��̂ł���B�����Ŗ��{���W�̓T�Ў����A���o����[����J���Ă���Ɓw��c�������x�ƕtⳂ̂���ꏑ�����o�����B���̎ʐ^�ł͂��łɃZ�s�A�������Ă���A�����O�̎B�e�ł��邱�Ƃ��v�킹��B�\����O���������������\�ܒ��قǂ̍��q�{�ł���B�����̢��c�������L��̈ꕶ�ɂ���đ肪�t����ꂽ�̂��낤�B�����Ƃ��Ģ���O�N��{�ʎҖ�B�剓�����h����̋L�q������A�����M�̎ʖ{�ł��邱�Ƃ�����B

�@�w��c�������x�Ɓw��c�������x�\�\�^�C�g���͈ꎚ�Ⴂ�����A�͂����ē��e�͂ǂ��ł��낤���B�ٖ{�ł���A�ǂ����ǂނɂ���ǂɖ𗧂��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�S���̕ʖ{�ł������Ƃ��Ă��A�����w�]�J�����a���䏑�x�̒��߂̂悤������A�g�p�������͎��ʂ��Ă���͂��ł���B��Ǖ������Q�Ƃ���ɉz�������Ƃ͂Ȃ����낤�B

�@�������ǂݐi�߂�ƁA�ǂ�����w�]�J�����a���䏑�x�̉���ł���Ȃ��班�����d�Ȃ荇���Ƃ��낪�Ȃ��B������肩�A�J���[�ʐ^�ƃZ�s�A�F�̈Ⴂ����ŏ��͑S���Ⴄ�M�v���Ǝv���Ă����̂��A����ɗ����̏��̂����Ɉ�v���邱�ƂɋC�Â����̂ł���B

�@������Ǝv���A�w�����x��w�����x���w�]�J�����a���䏑�x�̂ǂ̕����ɉ��߂����������̂��A�����悻�̈��p�����䏑�V�X�e�����g���Ē��ׂĂ݂��B�悸�w�����x�̕��́A

- �u�v�ȁZ�v�@��v�i���ч�19793�j

�u�O�܉���m�Җ�B�v�i���ч�19810�j

�u�ޕs�y��F�o���V�e�����@�j�ߌ��ŌہB�v�i���ч�19818�j

�u��j�^���@�m�w�҉������f�B�v�i���ч�19820�j

�u��x�V�䓙�o�������y�e�O��@�P�i�j�m���`���B�v�i���ч�19845�A�ʐ^�@�S�s�ځj

�@���Ɂw�����x�̕��́A

- �u��t�B����t�O�����O�m�~�ڑ���U�������b�R�B�v�i���ч�19853�A�ʐ^�A�P�O�s�ځj

�u�O���m����[���������B�v�i���ч�19854�j

�u����m胁B�v�i���ч�19857�j

�u����厖�m��@�����e�{�|�j�B����v�i���ч�19889�j

�u��܃m�ܕS�ˁB�v�i���ч�19964�j

�u�ጩ�������L�h�Kᢓ����S�B�v�i���ч�20007�j

�ȏオ��������B�����́w�]�J�����a���䏑�x�̎O�܉���A�s�y��F�̖��@����A�{���̎l��F�̉B���A�܉ӂ̌ܕS�Γ��̍\�����̂܂܂ł���B���̈��p���̗��ꂩ�画�f����ƁA�w�����x�͖`������O��o�_��ܕS�o�_�̉���A�s�y��F���Ōۂ̉��ɂ���Ė��@�̏O���։���A��x�V�䂪���y�ɖ@�؎��`���O�邷��Ƃ���܂ŁA�܂�w�]�J�����a���䏑�x�̑O�������ł���B���Ɂw�����x�́A�`����t���O�����O�̉~�ڑ�����b�R�Ɍ����A�{���̎l��F������@�������Ė{���ɉB���A�����́u�Ⴕ���̏�����������v�Ƃ���܂ŁA���Ȃ킿���䏑�̌㔼�����ɓ������Ă���B�w�����x���O���A�w�����x���㔼�ƂȂ�A�ǂ����w�]�J�����a���䏑�x�̉�����Ƃ��đO�オ�q��������A�̎����ƂȂ����̂ł���B

|

|

|

|

|

�ʐ^�A�@�w�����x�B�O�� |

|

�ʐ^�@�@�w�����x�B�㌇ |

�@���݂ɁA�w�����x�Ɓw�����x�̎��̂�����ׂĂ݂�ƁA

- �u��x�V��v�ʐ^�@�S�s�ڂƎʐ^�A�P�s��

�u�@�P�o�v�ʐ^�@�U�s�ڂƎʐ^�A�S�E�U�s��

�u�B���v�ʐ^�@�V�s�ڂƎʐ^�A�P�E�Q�E�P�O�E�P�P�s��

�u�O�ʁv�ʐ^�@�W��P�P�s�ڂƎʐ^�A�Q��R�s��

�u���c�v�ʐ^�@�X�s�ڂƎʐ^�A�R�s��

�u�~��~�b�v�ʐ^�@�P�O�s�ڂƎʐ^�A�Q�s��

�u�~�ډ��U�v�ʐ^�@�P�O�s�ڂƎʐ^�A�Q��P�O�s��

�u�������v�ʐ^�@�P�P�s�ڂƎʐ^�A�P�s��

���͖w��Ǔ���̎��̂ł���B���̐ڑ������ƌ�����Ƃ���́A

- ��T���n�@�m���i���j�z�n�ޗt��������n�����n�^�����A�X�X�X�X�i�n�����j��������x�V��n�����v�ʐ^�@�ŏI�s�`�ʐ^�A�P�s��

�Ɖ�ǂł���B�S����a���̂Ȃ���̕��͂ł���B

�@�w�����x�̓���ɂ͢��c��������Ƃ���A���̉��ɂ悭����Α剓�����̈�e��������B�{���͓����ʖ{�̈ꊪ�́w��c�������x�ł������������A���̎���ɂ��O��ɕ�����Ă��܂��A�O�������Ɍ㐢�̐l���u��c�������v�̊O���t���ď������Ă��܂������Ƃ���������悤�B����ɂ��Ă��O�㕪�f�̌�A����Ƀo���o���ɂȂ炸�ǂ������Ǝv���B����ő剓�����M�A���v�k�w��c�������x�͈ꏑ�Ƃ��đh�����̂ł���B

�@�l�Î����Ɍ��炸�A�Õ�����ÓT�Ђ̕������܂��y�������̂ł���B���r���[�ɂ����g���Ȃ��������������ꂩ��͗L���ɗp������悤�ɂȂ�B���܂ŕЋ��ɒu����Ă������̂��A�}�Ɍ��ʂ�����o������s�v�c�Ȃ��̂ł���B

�@�Ō�ɕt��������A�w�]�J�����a���䏑�x�͏@�c�̎v�z����w��m���ł̏d�v���ł���A�������̉�����ł���{���͂��̉𖾂̂��߂ɂ��M�d�Ȗ������ʂ����ł��낤�B�@(�Ð�) |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

�@�䏑�V�X�e�����g���āA�吹�l���u������o(�͂����̂���)�v�̌��`�ɐG����Ă��邩���ׂĂ݂��B�u��v�E�u���v�E�u�o�v���A���h�����ōi�荞�ނƁA���ʂ͓B�w�����Ϗ��x�́u������o�v�ƁA�����āw��㐹����Ӂx�̒��Ɂu�㔪�����o�v�̉ӏ��ł���B

�@�u������o�v�̌��`�̓��e�́A�w��㐹����Ӂx�ɂ��Ƒ嗪�ȉ��̂悤�ɂȂ�B

�@�`����t�Ő�����b�R�ɓo��A���{�������������邽�ߒn�������������A�n�����u������o�v���o�Ă����B����������ē������A��℘a���ɋ����A�V��̖@���`����ׂ��\�܂̌o�����J���悤�Ƃ������A��̌o�����J����ׂ��o���Ȃ������B�V���t����o�����ĊJ������̂ƌ����`�����Ă����o���������B���̎��A�Ő������{��萏�g���Ă����u������o�v���ȂĊJ����ƁA�s�v�c�ɂ��J���邱�Ƃ��ł����B��ℂ́A�Ő����u�V���t�̌�g�v�Ƃ��Čh���A�\�܂̌o���̂��̂��c�炸�`�����Ƃ������Ƃł���B

�@���̌��`�̔��[�́A��ℂ��A�͂邩������蕧������{�ɓ`���邽�ߓn�����Ă����Ő����]���ď������Ƃ����A�w��℘a���t�@���x�i�`����t�S�W��T�����^�P�P�T�Łj�̒��ɂ���悤�ŁA����ɂ��ƁA

- �Ó��̌����`���ł́A�V���t���ՏI�̍ہA��q�����Ɂu�����̓��Ō�Q�O�O�N�ɓ����ɐ��܂ꕧ�@����������ł��낤�v�ƈ⌾���A�����������Ă��̗쐐��������Ƃ��Ĉ�@�o����֓�����ƁAꡂ��ޕ��֏����Ă��܂��čs�����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����B���̌����`���̒������i��℁j�͊m�M�����B����͍Ő��O���ɋ������Ƃł킩�����B�܂��ɔ@���̎g���ł���B

�ƂȂ��Ă���B

�@�����ɏo�Ă����@�o���u������o�v�ɂȂ�A����ɂ́A�w�����_�x�́u���t�V�䓹℘a��A�a�㎜�߈�S�O�ϓ`���ꌾ�A��F�~���������M�v�̕��Ƒ��ւ��āA�Γ����u�́u�ꌾ�̖��|�v������w�������|�����x�A���Ƃ̉��@�����̈ˋ��ɂȂ��Ă���w�ڒ��閧�j�v�x�i�w�S�́x�Ƃ��w�S��v���x�Ƃ��]���j�Ȃǂ������Ă����̂��낤�B

|

| �w��℘a���t�@���x |

�@�Ƃ���ŁA�w��㐹����Ӂx�Ɓw�����Ϗ��x�́u������o�v�̌��`�͓��e�ɈႢ������B�o�̓���̌o�܂ɂ��āA�w��㐹����Ӂx�ɂ͏ڂ����G����Ă��邪�A�w�����Ϗ��x�ł͐G����Ă��Ȃ��B�܂��A�o�������ĊJ�����̂́A�o���ƐΓ��Ƃ̈Ⴂ�����邵�A�J�������̒��ɂ́A�w��㐹����Ӂx�̏ꍇ�͈�O�O��̕�����������Ă����Ƃ����A����w�����Ϗ��x�͓V���t���M�́u�������|�̌����v���������ƌ����Ă���B�Ƃ��Ɂu������o�v���`�������āA�`����t���V���t�̌�g�ł��邱�ƂƁA���҂̖@�`�I�_������O�O�瑦���@�@�،o�ł��邱�Ƃ��咣����_�ɂ����ċ��ʂ��邪�A���`�̓��e���̂ɂ͈Ⴂ������̂ł���B����͓������`��\����ς��Ďg�p�����̂��A����Ƃ��A���Ƃ��Ə��`���e�̈Ⴄ���`���g�p�������̂��A�����̗]�n�����낤�B

�@�����Ƃ��ɑ吹�l�����g�̐^�M�͌��������A�Îʖ{�Ƃ��āA�w�����Ϗ��x�͐����Q�N�i�P�R�Q�T�j�g���R�v������O�����i�M�A�w��㐹����Ӂx�͉i�m�R�N�i�P�Q�X�T�j��Ύ��O�����ڕM�̎ʖ{�����݂���B�A���������Îʖ{�ł͂��邪�A�w�����Ϗ��x�̏ꍇ�͑吹�l�Ō�S�R�N�A���������i�̉����ɂ��u���l���ʂ������́v������Ɏʖ{�������̂ł���A�w��㐹����Ӂx�͑吹�l�Ō�P�R�N�ɁA�吹�l�̒��M�ɂ���đ�Ύ��Ŏʖ{�����Ƃ̉���������B�������́A���ꂼ��̎ʖ{�̔N���̍��ɂ́A���ꂼ��̓��e�́u������o�v�̌��`�����݂��Ă����Ƃ������Ƃ��m�F����ɂƂǂ߂Ă��������B

�@���㗼���̏����I�l�@��A�u������o�v���`���̂��̂̎�ދy�т��̗����̌������i�߂A������ʂɂ���đo���Ƃ��̐V���Ȍ��������܂�邩������Ȃ��B

�@�����ł��̈ꏕ�Ƃ��Ȃ邱�Ƃ�����āA�u������o�v�̓���Ɋւ���A�L�ƂƂ����闬�h�̋����[���������Љ�A��̎������q�ׂČ������B�O�q�́w�ڒ��閧�j�v�x�i���q�@��������j�̊����̗��ɂ��鐳�a���N�i�P�R�P�Q�j�̌��@�i�w�k���E�t�W�x�̕Ҏҁj�M�����ł���B�����ɂ́u�L�^�]�v�Ƃ��āA�Ő������߂Ĕ�b�R�ɓo�����Ƃ��ɓ�l�̉��l�ɋ����A���̂����̂ЂƂ�̉��l�i��߁j����u������o�v�����Ə�����Ă���i���V��@�S���@�~���P�@�R�R�O�Łj�B����́w��㐹����Ӂx�́u�n�����v�Ƃ͂܂������قȂ���̂ł���B�L�Ƃɂ́u�n�����v���`���Ȃ������̂��A����Ƃ��m��Ȃ�����u���l���v�ɂ���K�R�����������̂��B���Ȃ݂Ɂw�_�c�����L�x���u���l���v�ł͂Ȃ��u�n�����v������Ă���B

�@�u������o�v�̓���̌o�܂ɂ��ẮA�u�n�����v�̕������Â��Ƃ����̂����g�̌����ł���B����́A�nj��̌���A�u�n�����v�����w��㐹����Ӂx�̎ʔN���ł��Â��m���ȔN���ł���Ƃ������ƂƁA�w�_�c�����L�x��w�R���`�����x�Ȃǂł��u�n�����v�����A�u���l���v�����L�����z���Ă���悤�ł��邱�ƁB�܂��w�R�匚���錈�x�ɂ́A���l�Ƃ����`�ŏ��@�P�_���o�ꂷ�邪�A���̏ꍇ�A�u���������̂��ߒn�������������ɁA�l�͂ł͋y���A���@�P�_���^�͂��ĕ��n�ɂȂ�A���̍ےn������̔�����o���o�Ă����v�Ə�����Ă���A���l���璼�ځu������o�v��������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��Ȃ��B�ϑ��I�ł��邪�A�x�[�X�́u�n�����v�ł���Ƃ������Ƃ�������Ǝv������ł���B

�@������ɂ���A�P�Q�O�O�N�̖�����P�R�O�O�̏����ɂ����āA�u������o�v�̌��`�̓��e�������ȓW�J�����Ă���Ƃ������Ƃ͊m���Ȃ悤�ł���B����́A�u������o�v�̌��`�Ɋւ��Ē�����m������Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ̏ł����낤�B

|

| ����ɏd��Ƃ��đ�����Ă���u������o�v |

�@�]�k�����A����ɏd��Ƃ��đ�����Ă���u������o�v�i�S���j�̔��̊W���ɂ́A���_����̏��������邻���ł���B���_����͌���V�c�̍c�q�̌�ǐe���̂��ƂŁA��Ɋґ����Đ��Α叫�R�ɔC�����A�����Q�N�i�P�R�R�T�j���q�ŖS���Ȃ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���c�j |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

�@����Ԃ��^�]���Ȃ��炠�郉�W�I�ԑg�ŁA�{���̈Ӗ��Ƃ͈���ė��z���Ă��錾�t�������������Đ������Ă���̂��āA�����Ȃ�ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃɂ͑����̋C�z������Ă�����肾�����̂����A�m��Ȃ��Ō�p���Ă�����̂��������邱�Ƃ��v���m�炳�ꂽ�B���Ƃ��u�m�M�Ɓv�Ƃ����A�悭�u�����͊m�M�Ƃ���v�ȂǂƂ�����悤�ɁA�Ԉ���Ă��邱�Ƃ����Ă��Ȃ��炷��s�ׂ��������̂Ǝv���Ă����̂����A����̓h�C�c�̊w�҂������A�Ԉ�������Ƃ��A�@����C�f�I���M�[�Ȃǂ̐��]�ɂ���āA�������Ɗm�M���Ă���s�ׂ��Ӗ����錾�t�Ȃ̂��������B���ɂ���r�I���Ȃ��݂ƂȂ����u��͐l�̂��߂Ȃ炸�v�̌�p�ȂǁA����ł�������ł����Ƃ������炢�A���낢�날�����Ă����B

�@�������A��p����Ă��Ă�����ɂ��������e����^���Ȃ��̂ł���A����قǂނ��ɂȂ��ċ����Ȃ���Ȃ�ʂƂ������Ƃ��Ȃ��̂��낤���A�䏑�ɂ����āA���@�I����ǂ݊ԈႢ�Ȃǂɂ���āA�{���̈Ӗ������Ȃ��ĉ��߂���Ă���Ƃ���A����͂܂��������ł͂��܂���Ȃ��B�C�������҂����̓s�x�����Ă����Ƃ������Ƃ�����Ƃ��K�v�ł���B�����ňȉ��A��E�O�C�Â������Ƃ������Ă��������B

�@�܂����ɕ��@�Ɋւ�����ɂ��āA�w����a��Ԏ��x�́u�������l�g�āA�K(���܂���)�o�Ƃ���҂��A���@���w��掖@�̎҂�ӂ߂����āA�k��ɗV�Y�G�k�݂̂��Ė�������炳��҂́A�@�t�̔����{���Ȃ�B�v�̕������グ��B���Ƃ�������w���@���l��╶�u�`�x�ł́u���������̐l�g�����̏�o�Ƃ��ĕ��@���w�тȂ���A掖@�̎҂�ӂ߂Ȃ��ŁA�k��ɗV�Y�G�k���肵�Ė�������炷���̂́A�@�t�̔�𒅂��{���ł���B�v�i�P�S���S�S�P�Łj�ƖA�w���@���l�╶�S�W�u�`�x�ł��u���̎������l�g�����̏�ɏo�Ƃ���g�ł���Ȃ���A���@���w��掖@�̎҂�ӂ߂��A�k�ɗV�Y�G�k�ɖ����邷�Ȃ�A����@�t�̔�𒅂��{���ł���B�v�i�P�X���U�U�Łj�Ɖ��߂��Ă���B

�@�������u���@���w��掖@�̎҂�ӂ߂����āv�Ƃ������͂́A��������ے�@�ɂȂ��Ă���̂ł����āA�u�ӂ߂�v�̔ے�`�ł���u���v�́A�u�ӂ߁v�݂̂Ȃ炸���̏�́u�w���v�ɂ��������Ă���̂ł���B�����炱��́u���@���w�����A掖@�̎҂�ӂ߂����āv�ƖȂ���Ȃ�Ȃ��B�܂���@�吹�l�́A�u��l�g�Ă������o�Ƃ̐g�ƂȂ�Ȃ���A���@���w�����Ƃ������A掖@�̎҂�ӂ߂邱�Ƃ����Ȃ��ŁA�V�тق����Ă���҂������͖@�t�̔�𒅂��{���ł���v�Ƃ����Ă���̂ł���B

�@���̌䕶���u�w������Ă�掖@��ӂ߂Ȃ��҂́v�ƌ��Ă������Ƃɂ���āA�Ƃ�����Ίw�₪�y�����ꂪ���ł��������Ƃ͔ۂ߂ʎ����ł��낤�B�������吹�l���w����d�����ꂱ�Ƃ͍��X�_����܂ł��Ȃ��A����Ɂw���i���l�V��x�Ɍ�����A�V�m�A����E�ݐ������ݐd���E���Ȃ���@��k�`�����Ă���p�Ɏv����v���A���@��^���Ɋw�Ԃ��Ƃ����Ȃ����������傢�ɗJ���ׂ��ł���A���̌䕶�͂܂��ɂ��̂��Ƃ��r�߂��Ă���̂ł���B

�@���ɗp��̓ǂ݂̖��B�w�x�ؓ����a��Ԏ��x�i�g���o�E���j�́u�A���@���_�k�͗]�͕s����B�v�y�ʐ^�@�z�̕��ł���B������w���a��{���@���l�╶�x�w���a�V����@�吹�l�䏑�x�w���@�吹�l�䏑�S�W�x���A�nj��̌���w���@�吹�l��^�֑ΏƘ^�x�ȊO�͂��ׂāA�u�A�����̖@��̌�_�k�͗]�͏��炸��v�Ɠǂ�ł���B

�@���̕��͂́A�x�ؓa�������[�y�юv�O�Ɩⓚ�����A�����[���w����L�x�́u�g���o�E�����o�v�̕��̑��݂�m��Ȃ��������Ƃɂ��A�����[����荞�߂��Ƃ̕x�؏�E���̕����吹�l���A���̊��z���q�ׂ������ł���B��q�����悤�ɂ����w��ǁu�A�����̖@��̌�_�k�͗]�͏��炸��v�Ɠǂ�ł���A���̌��ʁw���@���l��╶�u�`�x�i�P�V���R�X�O�Łj�ł́u���@�͂��̓x�̖ⓚ���Ȃ���������ǂ�ȗl�q���������m��ʂ��d�d�d�v�ƖA�w���@���l�╶�S�W�u�`�x�i�Q�O���Q�T�Q�Łj�́u�A������O�@��̌�_�k���M�a�Ɨ����Ƃ̊Ԃɂ��肵���ۂ��͓��@�͂܂�����ʁB�v�ƖA�w���@���l�S�W�x�i�Q���S�V�O�Łj�́u���̓x�̖@��ɂ��Ă̖ⓚ�����͕����Ȃ������̂ŁA�ǂ̂悤�ȗl�q�ł��������킩��Ȃ��B�v�ƖĂ���̂ł���B���������x�؏�E�̕��āA���̕ԏ��F�߂Ă���̂ɁA�u�����Ă��Ȃ��v�Ƃ��u�����Ă��Ȃ��v�Ƃ����̂͂ǂ��l���Ă��ςł���B

�@����͂��������u�s���v���u���炸�v�Ɠǂ�ł��܂������ƂɊԈႢ���������̂ł���B�����́w�ΏƘ^�x�������悤�ɁA�u�A���ɖ@��Ɍ�_�k�͗]�͕s��ƌ�B�v�i�����T�T�Q�Łj�Ɠǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�吹�l�͂��̖ⓚ�ɑ��A�u�s���v���Ȃ킿�u�s���m�ł���v�u���S���Ȃ��v�Ƃ̊��z��������Ă���̂ł���B�Ȃ����������������ⓚ��s���ł���Ƃ���ꂽ�̂��B�����Ɂu�ނ͍L�w�����̎Җ�B�́T����́T����A�݂��݂��ƌ��́A�����̂܂��Ȃ�Ƃ��\�����Ȃ́A��������ւ��B�v�Ƃ���悤�ɁA�^�ǂ����肪�u�g���o�E�v�̕���m��Ȃ���������悩�������A����͑����Ȋw�m�ł�����A�y���ɖⓚ�����Ė����ꕉ�����肵����ǂ����邩�A�Ƃ����Ă���̂ł���B���̎����@�剺�͔M���@��Ƃ�����������Ă����̂ł���i�w�x�ؓ����a��Ԏ��x�́w��{�x�w�V��x�Ƃ��ɍO�����N�Ɍn���邪�A�M���@��Ɋւ���L�q�����邩��O����N�\�������ł���j�A���̑�Ȏ��ł�������̒����ł��낤�Ǝv����B

|

|

|

|

|

�y�ʐ^�@�z�w�x�ؓ����a��Ԏ��x |

|

�y�ʐ^�A�z�w�����䏑�x |

�@���ɓ������ǂ݂̖��ł��邪�A�w�����䏑�x�́u���l����@�]�A�s�m�@���e�`�l��B���l�]�A�@�����i�Ґ[�ʕ�F�`��B����y�s�i�B���l�]�A�䑶���`�s���]�]�B���l�]�A�B����v��B����䑶�V�B�v�y�ʐ^�A�z�̕��������悤�B�����ɂ͑吹�l�̎咣�ɑ���ᔻ������Ă���̂ł��邪�A���̍Ō�́u����䑶�V�v�́A������nj��̌��肷�ׂĂ̈╶�W���u���n��j�䃌�V�����X�v�Ɠǂ�ł���B�������u���͗���m���Ă���v�Ƃ����̂ł͔ᔻ�Ƃ��Ă͂��܂�ɂ����R�Ƃ��Ă���B�����́u����n�䃌�V�����X�v�Ɠǂނׂ��ł���A�ᔻ�҂́u���Ȃ��͋���v����q�ׂĊϖ傽�鐬���_���q�ׂ��Ȃ����A�����͊ϖ傽�闝��̖@��i�V�䗝��̖@��◝����̂��Ƃł��낤�j��m���Ă��邼�v�Ɣᔻ���Ă���̂ł���B

�@���{��Ƃ����͎̂��ɓ���B�e�j�I�n�̕t���l�A�Ԃ�_�̑ł�����ňӖ����S���ς���Ă��܂��B�����ċC�����Č���A���s�䏑�⒍�ߏ��̒��ɂ́A�ȏ�̂悤�ȕ��@�I����Ԃ�_�̑ł����̌�蓙�́A���\����̂ł���B�䏑�̐��x�����߂邽�߂ɂ��A�܂��吹�l�̐^�ӂ��ł��邾�����m�ɓǂݎ�邽�߂ɂ��A���ƂɌ����҂͊����̈╶�W�⒍�ߏ��ɑS�̏d��������̂ł͂Ȃ��A���T��`�������ď��䏑�ɑ��Ă����p�����K�v�ł���B�@�@�@�@�@�i�R��j |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |

|

�@���@�吹�l�̌䏑�́A��ɐ^�ցE�ʖ{�E���{�Ƃ����������Ō��݂ɓ`����Ă���B

�@�^�ւƂ͑吹�l�̂����M�̂��Ƃł���A���ꂪ���S���\�N�̍Ό������z���č��ɓ`�����Ă���B�^�ւ̖{���͊e���Ɍ��삳��Ă��邽�߂ɁA��ʂ̐l���ȒP�Ɍ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�^�ւ̎ʐ^���W�߂Ė{�ɂ������̂��̔�����Ă���̂ŁA����ɂ��{���̂����悻�����������m�邱�Ƃ͂ł���B

�@�ʖ{�Ƃ́A�吹�l����̐l�����ʂ����䏑�������B����́A�����͑吹�l���ݐ����ɂ���q�����ʂ��ꂽ���̂����łɂ������A��������]�ˎ���ɂ����Ă̎ʖ{�œ`���䏑������A���̔N��̕��͂��Ȃ�L���B

�@���{�Ƃ́A������p���Ĉ�����ꂽ�䏑�̂��ƁB������]�ˎ��㏉���̖؊����{��Ŗ{�ɂ͂��܂�A�ߐ��̓������{�܂ł��܂ށB���̊��{�̏o���ɂ��A��ʂ̐l���吹�l�̌䏑���ȒP����ʂɔq�ǂł���悤�ɂȂ����Ƃ�����B

�@���̐^�ցE�ʖ{�E���{�̎O��łقƂ�ǂ̌䏑�͓`�����Ă��邪�A���Ȃ��Ȃ��炱�̑��ɂ��������̃P�[�X������B

�@���Ƃ��A�ߎ��V���ɏЉ�ꂽ�����[���́u����(��イ����)�䏑�v�́A�{���͓�����l����M���A����ɑ吹�l�������Ɖԉ�(������)��������ꂽ�䏑�ł���B��M�Ƃ������Ƃł́A���̑��ɂ��Z�V�m�̓��N�t���吹�l�ɑ����ĕM������������ˌ���[�������Ȃǂ�����̂ŁA�����������M�{�ƌĂԂ��Ƃ��ł��悤�B

�@����́A����ɓ�̃P�[�X���ȉ��ɏЉ�Ă݂����B��͖͎ʖ{�ł���A������͈�ʏ����^�{�Ƃł������ׂ����̂ł���B

|

|

|

�m��(���ނ�)�䏑(���s ���莛��) |

�@��i�̎ʐ^�������������������B����͋��s�̖��莛�ɏ��������u�m��(���ނ�)�䏑�v�ꎆ�̎ʐ^�ŁA��t�s�̗�������������Ă������������̂ł���B

�@�ꌩ���Ċ�����̂́A�u�����A�吹�l���܂炵�����M���v�Ƃ������ƁB�ꎚ�ꎚ�̏����Ԃ�������ł��邪�A���Ɂu�m����\������(�ЂƂ�)�(�������)��ۋ����v�Ƃ��������o���̕����̑傫���Ȃǂ́A�吹�l�ӔN�̓������悭�o�Ă���B�܂��A�u���āv�̏�́u��v�̎����ɒ[�ɉE������ɏ�����Ă��邪�A��������̂��^�ւɌ�����吹�l�̏����Ȃ̈�ł���B

�@����ǂ��A������x�悭���Ă݂�ƁA�������������������B���Ƃ��A�E�[�����́u���[�̌�v�́u�́v�̎��͗]��ɂ��`������Ă��邵�A���̂��ȕ������������M�^�т��s����ŁA�S�̓I�ɗ��������Ȃ�����������̂ł���B

�@��������̂͂��B����͑吹�l�̐^�ւ̖͎ʂł���B�͎ʂƂ͖{����������Ɏ����Ďʂ����ƂŁA���̃R�s�[�Ɠ������́B���́u�m���䏑�v�̏ꍇ�́A�����炭�^�ւ������e�ɒu���Ė͎ʂ������̂ł��낤�B

�@�ʐ^�̍��[��s�́u�܌����������v�́u�����v�́A�u�����v�Ə�������Ɏ����d�˂Ē����������̂ŁA���̗l�q��������悤�ɖ͎ʂ���Ă���B���̂悤�ɁA���̖͎ʖ{�͔��ɒ��J�ɍ��ꂽ���̂ŁA���̕������吹�l�炵�����悭���ʂ���Ă���B

�@������̃P�[�X�́A����������䏑�S�W�ȊO�́A�������ʏ��Ɏ��^���ē`�����Ă����䏑�ł���B���̂Ƃ����Ⴕ���Ȃ����A�����m�Ԃ̖�l�ł���X�싖�Z(����낭)�́u�������I�v�̒��ɁA�吹�l�̕��͂Ƃ��āA���̂悤�ɋL�^����Ă���B

�u�V����l�A������ȎO�{�A���̂₤�Ȏ����B�얳���@�@�،o�Ɖ����������v

�@���������ꂾ���̕��͂ł��邪�A���������͂��ǂ��������Łu�吹�l�炵���������Ȃ��v�Ɗ��������Ă��܂��B���͂Ƃ��Ĕ��ɒP���ł͂��邪�A���̂悤�ɋ�������グ�āA�e���|�悭�u�g���g���g���v�ƍ�����ۂ̂悳�Ƃ������̂́A�܂������吹�l�Ȃ�ł͂Ƃ�����B

�@�܂��A栚g�����܂��g����̂��吹�l�̓��ӋZ�̈�ł��邪�A�����Ɍ�����u���̂₤�Ȏ��v�Ɠǂ�ŁA�Ƃ낯��悤�ȌÎ���A�z����̂́A���D���̎������ł͂Ȃ����낤�B

�@�����āA�䏑�ɂ͂��܂��������̂����Ȗ�肪���邪�A�������ŏI�I�ɉ������Ă����̂́A�{���̈Ӗ��ł́u�吹�l�炵���v�ɂ���Ǝv���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�单) |

|

| �����̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |