富士熱原の農民20名が鎌倉へ連行された。弘安二年九月二十一日。嫌疑は苅田狼藉。しかし実は、滝泉寺院主代の行智と富士下方の政所が結託して、当地の日蓮信仰者を壊滅せんと企てた虚偽であった。行智らの訴状には「今月二十一日、数多の人勢を催し、弓箭を帯し、院主分の御坊の内に打ち入り、下野房(日秀)は乗馬相具し、熱原の百姓紀次郎男、点札を立て、作毛を刈り取って日秀の住房に取り入れ畢ぬ」〈システム№27504〉とある。

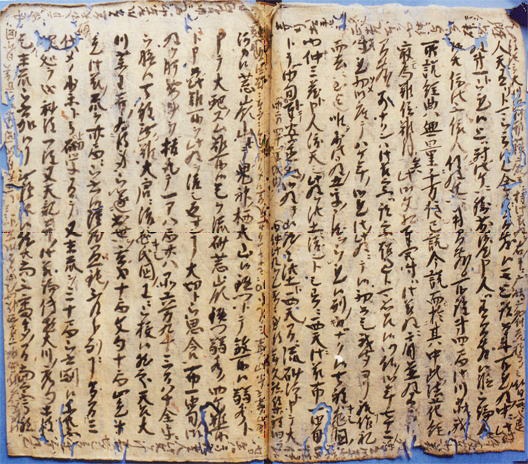

得宗領での事件は北条得宗家公文所が直裁する。それゆえの鎌倉連行だった。結末は神四郎・弥五郎・弥次郎の斬首、17名追放であった。得宗家公文所執事・平頼綱の裁断である。これを熱原法難と呼ぶ。番号1-345『滝泉寺申状』は、日蓮と門弟が農民の嫌疑を晴らし救わんとした陳状案である。本書が身延山の日蓮から鎌倉の日興等へ届けられたのは十月十四日頃だった。

《異筆は富木常忍筆》

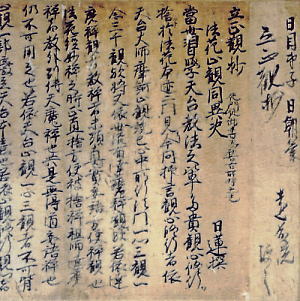

全11紙中、第8・9・10紙に42行の異筆がある。筆者はこれまで日興、あるいはその弟子日秀とも目されてきた。日秀説は農民の直接の師ということで推測されたものだが、照合すべき日秀の筆跡は伝わらない。一方、日興説は大石寺碩学堀日亨師の推測により、現在まで有力視されてきた。しかし、いかんせん六十年以上も前の時代である。史料の未開示、複写技術の未発達、その他様々な制約のため、綿密な文字照合はなされてこなかったのである。

結論を先にいえば、異筆は日興ではなく富木常忍の筆である。図版をご覧頂きたい。これは『申状』の異筆と常忍筆、および従来説の日興筆を照合した一部である。異筆は日興筆よりも常忍筆に瓜二つで、常忍筆の特徴が見て取れると思うが、いかがでしょうか。

|

|

|

「申状」異筆と常忍筆・日興筆との照合 |

《いつ、どこで、どのように》

次の問題に移ろう。『申状』はいつ、どこで、どのように成立したのだろうか。その解明のため、先ず『申状』の書誌を四枚の写真によって説明する。なお、料紙右肩の丁付は『申状』を裏打した後に付けられたもので、今のところ誰が付したのか不明である。

写真Aは『申状』冒頭の日蓮筆である。大きく悠々としたその筆は、写真Bの第7紙末3行まで続く。しかし、同じ写真Bの第8紙以降は文字が小さく細くなり、明かに筆が替わる。この異筆こそ先に検証した常忍筆である。同筆は写真Cの第9・10紙を経て、写真Dの第10紙7行目まで続き文を結んでいる。第10紙8行目から第11紙にかけて再び見られる大きな文字は日蓮筆である。写真Dに写っていないが第11紙は全9行ある。

さらに詳述すると、第11紙9行は元は第10紙の裏に書かれていた。後にそれを上手に剥がして第10紙に繋げ第11紙とした。これを相剥(あいへぎ)という。写真Dに微かに写る紙背の墨痕はその痕跡である。写真Cの第9紙後半にも紙背墨痕が写っているが、これは今も同紙紙背に存在する日蓮筆3行のものである。

料紙の横幅は第1紙から第6紙までが各45センチ、第7紙が短くて20センチ、第8紙は36センチ、第9紙は44センチ、第10紙は35センチ、第11紙は28センチである。縦幅は第1紙から第7紙までが32センチなのに対し、第8紙から第11紙は30センチと2センチ短い。ただし、現状の『申状』は縦32センチの紙で裏打されているため、一見しただけでは第8紙以降が上下1センチほど短いのは分かりづらい。しかし、写真B・C・Dの上下を凝視すると、元の料紙と裏打紙の境界線がうっすら見て取れる。また、料紙の紙質は第8紙以前と以降で異なる。

さて、写真Bの第7紙と第8紙の繋ぎ目を注視して頂きたい。日蓮筆は「此等之子細相貽御」で終り、常忍筆は「不審者被召合高僧等可被決是非歟」で始まる。しかし、二つは「これらの子細、御不審を相い貽(のこ)さば、高僧らを召し合せられ是非を決せらるべきか」という文であり、両方をつなげなければ一文にならない。なぜ途中で筆者が替わったのだろうか。しかも、第7紙最後の「御」は第8紙初めの「不審」に付くべき接頭語で、「御」を書くなら「不審」まで書くのが普通であろう。そのスペースも充分あるのに‥‥。

疑問を解くカギは常忍がどこで『申状』を書いたかにある。私は、弘安二年十月一日の番号1-310『富木入道殿御返事』の次の記述から鎌倉と推測する。

- 常忍は日蓮から、富士賀嶋の大田親昌・長崎時綱・大進房・本院主(滝泉寺院主か)が、鎌倉の訴訟で当方をどの様に訴えているか情報収集するよう指示されている。

- 当時常忍は下総にて了性房と問答した直後であり、現在の千葉県市川市に住した常忍が、山梨県の身延山まで出向いて『申状』を書いたとするのは、諸状況に照らして無理がある。

- その上、本書には常忍が身延山に来ることを前提とした記述は全くないのである。

すでに、九月二十四日頃には農民20名を励まし、訴訟準備をするため日興等が鎌倉入りしている。上記の理由からも、常忍が向かった先は鎌倉と見てほぼ間違いない。つまり日蓮は身延で、常忍は鎌倉で『申状』を執筆したのである。先述した『申状』の縦幅が第8紙以前と以降で2センチ違い、紙質が異なる事実も、日蓮と常忍が双方別の料紙を用いた証拠となり、この推測の一助になると思う。

では、第7紙までの日蓮筆と第8紙以降の常忍筆のどちらが先に成立したのであろうか。私は常忍筆と考える。それによって、第7紙と第8紙の繋ぎ目で不自然に分断された一文の説明がつくからである。以上の考察から、本書成立は以下の様ではなかったかと思われる。

日蓮と門弟の依頼で鎌倉に駆けつけた常忍は、行智らの訴状を吟味し、日興等と相談して『申状』の原案を書いた。原案は遅くとも十月十二日以前に身延山に届く。一読した日蓮は前半を削除し、新たに法華経と他経の勝劣を第1紙から第7紙に書いた。そして、原案の「不審者被召合高僧等可被決是非歟」以降を活かし第8・9・10紙として繋げた。その際、文章がうまく繋がる様に日蓮は第7紙を「此等之子細相貽御」まで書き、筆を止めた。第7紙末行の「細相貽御」以下が空白なのはそのためであろうし、第7・8紙の横幅が短いのは不要な部分を切断したためであろう。日蓮は第9・10紙の原案4箇所を添削し、さらに第10紙8行目から第10紙紙背(現第11紙)・第9紙紙背へも加筆して、十二日付の番号1-344『伯耆殿御返事』と共に鎌倉へ送り返した。当時、書状は身延鎌倉間を二日要しているから、十四日頃鎌倉に届いた。それが現存する『滝泉寺申状』である。正確には『日秀日弁等陳状案』と称すべき本書は(御書システムは平成17年4月の更新で『滝泉寺大衆日秀日弁等陳状案』と改称)、その後、清書されて得宗家公文所へ提出されたと思われるが、それは伝わっていない。

《訴訟に精通する常忍》

日蓮遺文の紙背文書を研究された石井進氏は、「常忍が主人の命を受けて訴訟指揮や判決に当っている例が二例ある」と指摘している。そう、常忍はまさに訴訟に精通した、下総国守護・千葉頼胤に仕える文筆官僚だった。なおかつ能筆である。かつて日蓮が、江馬氏へ提出する『頼基陳状』の清書を常忍に依頼しようとしたのはこのことによるだろう(当コラムの詳細は『興風』16号拙稿「中山法華経寺聖教に見える異筆文書の考察」を往見)。

二十四年前、私は高木豊先生に尋ねた。

「滝泉寺申状の異筆は日興筆といわれていますがどうでしょうか」

「それはあなた達がやるべき課題じゃないかね」

ようやく筆者にたどり着けた。生前にできなかったことを悔いながらも、今年七回忌を迎える恩師へご報告したい。

「先生、あれは富木常忍の筆でした」 (菅原) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

中古天台の文献にある特有な言葉に、「本迹未分」「無念(不起念)の止観」がある。試みにこの語句を御書システムでそれぞれ絞り込むと、唯一『立正観抄』にあるのみで他の御書にはない。『立正観抄』にのみ使われた特異な語句といえそうである。

|

|

|

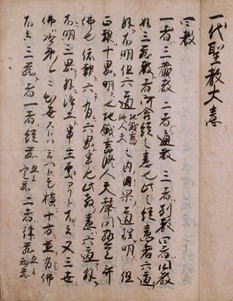

茨城県富久成寺蔵、日朝写本の冒頭。日朝は大石寺三世日目の弟子。

題号の下に「他門徒御書為稽古所持之也」との日朝筆の注記が見える。 |

該当箇所の文章を見ると、

- 「爰に知んぬ。天台至極の法門は法華本迹未分の処に無念の止観を立てて最秘の大法とすと云へる邪義、大なる僻見なりと云ふ事を」

となっている。

この二つは、一念三千(法華経)と一心三観(止観)を比較し、その同異が論じられる時、一心三観(止観)の優位性を主張するために出てくるものと思われる。つまり、法華経では迹本と次第浅深して談ずるので本迹が各別しているとし、これに対し止観は、本迹が各別になる前のことをいい、本迹を絶し、一念三千より一重超えたところでの所談であるとする。つまり「本迹未分」のところでの所談であるというのである。また一念三千とは、「一念」の言葉のように、念が起きたあとのことが前提になっていて、それに対し一心三観はそんな念が起きる以前のことであるとする。『性類抄』(続天台宗全書 口決1)の中から、その点を2・3拾い集めると、

- 「一心三観トハ、無念ノ本性ニ契当シテ能所ノ別無キヲ名ヅケタリ」(330頁)

- 「一心ト云フハ、不起念ノ重ナリ。一心トハ、二モ無ク、三モ無ク、敵対無ノ位ナリ。一念トハ、心ノ上ニ念起ノ位ナリ」(332頁)

- 「一心三観トハ、専ラ止観ニ依ルナリ。止観ハ本迹ノ簡別無キノ故ニ、強チニ其ノ別ヲ弁ズ可カラズ」(332頁)

とある。

『摩訶止観』そのものに、この一心三観と一念三千とに違いが説かれているかわからないが、『伝法要偈』には、「一心三観」「心境義(一念三千)」「止観大旨」「法華深義」の広伝四箇として相伝すべき法門とされ、中古の頃には、止観と法華経、一心三観と一念三千、天台宗と法華宗と対比・比較され、掘り下げられていくうちにその違いが浮き彫りになり、その結果「止観勝法華」という説が生まれたのであろう。『天台伝南岳心要抄』『大和庄手裏抄』『性類抄』『血脈相承私見聞』(天台宗全書 9巻、続天台宗全書 口決1)などの中古の天台文献に、その同異についての口述が記されている。これらの書をもっと精査していけば、先の『立正観抄』の文章の「邪義」「大なる僻見」とされた人物なり、流派なりが見えてくるかもしれない。

ところで「一心三観」と言えば、「一念三千」と並んで摩訶止観に説かれる観法のひとつである。一念三千は、『観心本尊抄』の冒頭にも引文され、止観の第五巻の正観章に「夫れ一心に十法界を具す」で始まる、法華経方便品の十如実相から説き出されるもので、その依拠は当然法華経である。一方、一心三観は、『河田谷傍正十九通』の中の一通に挙げられる「一心三観血脈(慈覚私記)」(天台宗全書 9巻92頁)によると、その始まりは慧文禅師に遡るようである。すなわち、

- 「慧文禅師久しく大乗の法要を慮ふに人として師為ること無し。乃ち大蔵経前に於て願を発す。若し抽て経を 得ば仏を礼して師と為し。抽て論を得ば菩薩を礼して師と為ん。則ち香を焚き花を散し手を背にして大蔵経の 中に於て抽て中観論を得たり。論は是れ竜樹の所造なり。読むに、因縁所生法

即空即仮即中の文に至り。文字の中に於いて不二の法門に入る。此の道を悟に由て以て陳朝の南岳惠思禅師に授く」(この文章はそっくりそのまま、伝日蓮撰の『法華宗内証仏法血脈』の中に「同書(天台相承の血脈)の注に云く」として引かれている)

とある。要約すると、

- 「慧文禅師が久しく大乗の法要を考えると、何を師とすべきか迷っていた。そこで大蔵経の前で後ろ手にして、経を取れば仏を師とし、論を取れば菩薩を師としよう決めた。結果、中観論を手にしたので竜樹を師とすることを決めた。そして、その書を読んでいく中で因縁所生法、我説即是空、亦名為仮名、亦是中道義の句に至り一心三観の観法を開悟し、それを南岳惠思に授けた」

ということである。

したがって天台宗に相伝されてきた一心三観は、竜樹の『中観論』という、いわゆる論師の説がその依拠になっている(心地の相伝という観点から、慧文を天台宗の血脈に列ねないとする流派もあるようである)。

論と経の説を比較したときに、経を取るという姿勢を貫かれた大聖人には、当然中観論より説き出された「一心三観」より、法華経から導き出された「一念三千」を首肯されたことはいうまでもないことである。

(成田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

今回のコラムは、興風談所の勉強会における坂井法曄師の発表を元に日興上人筆『法華行者逢難事』の追伸部分をいろいろ考察してみたいと思います。

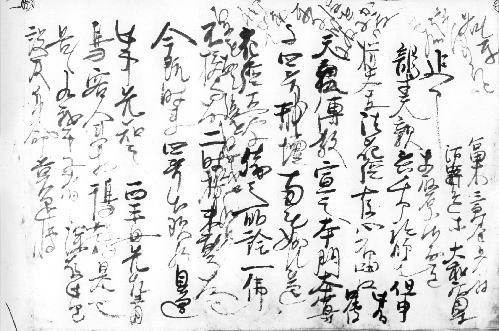

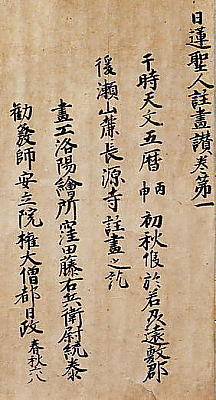

まず掲載した2枚の図版をよく見比べて下さい。上は大聖人の真蹟です。下の日興上人筆は、もともと讃岐本門寺の伝承では本六の日仙上人筆とされて来ました。しかしながら筆致といい、字形といい日興上人の特徴がよく表れています。おそらく当写本は、日興上人より弟子の日仙師が譲り受け、同寺に伝来したものでしょう。

|

|

|

中山法華経寺蔵:宗祖真蹟『法華行者逢難事』 |

|

|

|

讃岐本門寺蔵:日興筆『法華行者逢難事』 |

|

|

2枚の図版を拝して直ちに思うのは、形態や筆致にかなりの類似がみられることであります。「追申」の書き出しから、「龍樹」「千部」に用いられた略字、「此有口傳」を二行に割り書きした部分など共通しているところが多いようです。特に冒頭部分はよく似ていて大聖人の気迫をそのまま写し取ろうとする日興上人の想いが表れています。両筆の形態からみても、日興上人が真蹟を直接拝して書写されたことは疑いを入れません。

ここで一つの重要な推測が可能となりましょう。

『法華行者逢難事』は流罪地の佐渡から発信されました。それも「文永十一年甲戌正月十四日」という書き下し年号が付いた、大聖人にとって誠に重大な意味を持つ消息です。本文には、日蓮門下を陥れようとする大仏宣時の虚御教書を掲げて糾弾し、

- 「一切の諸人之れを見聞し、志有らん人々は互ひに之れを語れ」

と命じられました。また追伸文には、地涌の菩薩が三大秘法を弘通するために出現することを予告し、

- 「各々我が弟子たらん者は深く此の由を存ぜよ。設ひ身命に及ぶとも退転すること莫れ」

と門下に、死をも恐れるなと厳しく誡められました。この御書の宛先は個別的には「富木常忍・四条金吾・河野辺入道・大和阿闍梨」でありますが、総じては「一切我弟子等中」です。佐渡・鎌倉の緊迫した状況が目に浮かびましょう。

佐渡で常に大聖人のお側近くにあった日興上人は、いま書き上げられた『法華行者逢難事』の追伸文を素早く書き写されました。時間も少なく紙もない。そんな切迫した中で日興上人は筆を走らせます。大聖人の仰せの通り、後に自ら縁のある弟子檀越にも読み聞かせなければなりません。そのために若干の返り点や送り仮名も付されています。少し慌てている様子は真蹟にある「南無妙法蓮花経」の「花」の字を書き落としたり、次のようなわずかな文字の写し誤りにそれが表れているようです。

|

【宗祖筆】 |

|

【日興筆】 |

|

出現歟… |

→ |

出現給 |

|

此由…… |

→ |

此理 |

|

浮世…… |

→ |

濁世 |

そして日興本では最後の二行が収まらず、右下に書き足して、文中の人名も「河野辺」以下を省略しました。あとは真蹟と同じように上部の余白に「‥‥‥ひまもなく後世ねがわせ給へ」と書き写し、日興上人の写本は出来あがったのです。

『法華行者逢難事』の追伸部分は、すでに上代より独立したかたちで伝写されて来たものか、版本の録外御書・巻二五には『龍樹天親抄』の題名で収録があります。因みに上代では日興本の他に身延三世日進師、岡宮光長寺の和泉日法師にそれぞれ抄写が現存しています。

そしてとりわけ興味深いのは、日法師のそれが日興本にたいへん近似する表記をもっていることであります。さすがに題目の「花」の字は書き落としていませんが、文中における人名の省略の仕方、「此有口傳」の割り書き、日興上人が誤記したと思われる「出現給」「此理」「濁世」などの表記が両本に見事に通じているのです。日法師が日興本を書写したことは疑いを入れないでしょう。

大聖人が「読み聞かせよ」と仰せられたとおり、日興上人は『法華行者逢難事』の追伸文一紙をもって、自らの弟子檀越を教導していったのであります。 (池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

現在興風談所では宗門に関わる古典籍の解読作業を地道に続けている。保存状態のよい史料は解読も楽であり、虫食いの多いものや雑然と書かれたものは解読も難しい。今回取り上げた史料は千葉妙本寺蔵日恩書写の『略演抄』の一部である。『略演抄』とは、法華二十八品と開結二経を一日一品ずつ三十座に分けて説法講義する、法華三十講に使われた上下二巻の稿本である。奥書に「時慶長九年甲辰立秋廿八日。日恩」の記述があり、当時法華経の品々をどのように説法していたかが窺える貴重な書物である。下に掲載した写真は下巻の一部で、第二十三座において神力品が説法されている所である。欄外(字面の外側の余白のこと)にビッシリと書入(欄外や行間に書き込まれた注・参考・訂正等)があり、その様子は他の箇所には見られず珍しいので紹介してみた。一見して判読不能な所が多く解読は難しそうだ。

|

|

|

日恩書写『略演抄』(千葉 妙本寺蔵) |

右丁のノド(綴り目の方の余白)にある「四方四千里城内」の文は○の所に入れるとして、その下の「羅仲此経」より「結集程旧テ」は何処に繋がるのであろうか。左丁のノドの上方は「須利耶蘇摩」から右丁の「菩薩行キ」と続き、欄脚(下方の余白)の右丁から左丁への続きは読みづらいが「汝慎テ□□セヨ」と文は繋がっているようである。では「結集程旧テ」の文は何処に続くのかといえば、左丁のノドの下方から逆さまに書かれた「陀羅葉モ」へ繋がり、ノドの上方から右丁の上欄(上方の余白)へ、更に欄脚から右丁上欄へと時計回りに書かれた一連の文のようである。虫食いの為に破れている所もあるが、字らしき跡は残っている。

何か手掛かりはないものかと見ていると、「矣」の字が二カ所あった。一つは左丁の左上方に「□□方矣」と読めるが前が虫食いで分からない。二つ目は欄脚の「汝慎テ□□セヨ矣」の文がある。「矣」は経論や章疏・諸徳の伝記等から引用した最後尾に付ける文字である。御書システムを使って「汝慎」の文字で検索をかけてみると五件のデータが検出された。その中の聖愚問答抄の(汝慎むべし汝畏るべし。システム№14215)の文は経論等の引用ではないので除き、他の御書を列挙してみる、

- 『一代聖教大意』 「仏日、西ニ隠レ遺光東北ヲ照ス。茲典東北諸国ニ有縁ナリ。汝慎テ伝弘セヨト文」(システム№10780)

- 『守護国家論』 「肇公ノ法華ノ翻経ノ後記ニ云ク、羅什三蔵、須利耶蘇摩三蔵ニ値ヒ奉テ法華経ヲ授カル時ノ語ニ云ク、(以下一代聖教大意に同じ)汝慎テ伝弘セヨ」(システム№11546)

- 『曽谷入道殿許御書』 「肇公ノ翻経ノ記ニ云ク、大師須利耶蘇摩左ノ手ニ法華経ヲ持シ、右ノ手ニ鳩摩羅什ノ頂キヲ摩テ授与シテ云ク、(以下一代聖教大意に同じ)汝慎テ伝弘セヨ」(システム№19972)

- 『後五百歳合文』 「法華翻経後記ニ云ク、予昔天竺国ニ在リシ時遍ク五竺ニ遊ヒテ大乗ヲ尋討シ、大師須利耶蘇摩ニ従テ理味ヲ飧稟シ、慇懃ニ梵本ヲ付属シテ言ク、(以下一代聖教大意に同じ中略)汝慎テ伝弘セヨ」(システム№34011)

この四件は多少の引用の違いは見られるが、総て肇公の『法華翻経後記』の文である。肇公とは、羅什門下の四哲(道生・僧肇・道融・僧叡)の一人僧肇のことである。法華翻経の後記とは、僧肇が羅什の法華経を翻訳した顛末を記した、法華伝記に所収されている一文である。

この検出によって、日恩師も「マゝニ」と記し、本の侭とされた右丁上欄の「肇公」の肇の字も明確になり、次の「大師須利耶」の「師須」の字や「左ノ手」の字など虫食いの文字も解読できた。また欄脚の「茲経典」の所も、「茲」と「経」の間に一字か二字有るように思っていたが、その侭で良いことが分かった。その下の「傅弘」も検出によって字の輪郭が読み取れたのである。これで右丁上欄の「肇公ノ翻経」から欄脚の「傅弘セヨ矣」まで、ほぼ解読できた。もしも『法華翻経後記』の文が御書に引用されていなければ□□だらけの原稿になったことだろう。

次に左丁欄脚の「高祖聖人」と続く文の中に「予拝見」の字が読み取れる。この二つも御書システムを頼りに検索すると、

- 『曽谷入道殿許御書』 「予、此ノ文ヲ拝見シテ、両眼滝ノ如ク一身悦ヲ遍ス。此ノ経典於東 北ニ縁有リ云々」(システム№19973)

の御文が検出された。これは「予拝見」から逆さまに書かれた文章の中程にある「縁東北云々」の所に該当する。ここは比較的に文字がハッキリしている箇所である。次の「西天月氏國」の下が虫食いで読めない。左丁の上欄に「丑寅」「東北」の字が見えるので、これを御書システムで検索すると、

- 『同御書』 「西天ノ月支国ハ未申ノ方、東方ノ日本国ハ丑寅ノ方也。天竺ニ於テ於東北ニ縁 有リトハ、豈ニ日本国ニ非ス哉」(システム№19974)

の文が検出され、「月氏國」の下に「未申」の字が微かに読めたのである。これに依って左丁の欄脚の「予拝見」から上欄の「豈非日本國哉」までは曽谷入道殿許御書が引用されていることが分かった。

因みに書入の文を読んでみると、

- 「羅仲(什)此経ヲ見玉フニ滅後年久結集程旧テ、/陀(多ヵ)羅葉モ糸切葉ニタル分明ニモナキ間、五天竺ヲメクリ玉フニ、爰ニ須利耶蘇摩/菩薩行キ相玉ヒテ、正(タゝ)シキ梵本ヲ羅仲(什)ニ与玉フ。肇(マゝニ)公ノ翻経ノ/後記云、大師須利耶蘇摩、左ノ手ニ持法華経ヲ、右ノ手ニ摩鳩摩羅仲(什)頂ヲ授与シテ云、仏日西ニ入遺/耀将及東北ニ。茲経典有縁東北ニ。汝慎テ傳弘/セヨ矣。高祖聖人此文ヲ計(拝ヵ)見テ判シ玉フ時、予拝見/此記文ヲ如瀧両眼一身遍悦、此経典有縁東北ニ云云。西天月氏國ハ未申方矣。日本國ハ/丑寅ノ方也。於天竺有縁於東北ニ豈ニ非日本國哉。」

以上のように解読できたのである。「肇公ノ翻経」以下は少々の出入りはあるものの、大部分が『曽谷入道殿許御書』からの引用であった。御書システムによる検索に頼らなければ、紫色文字の所は読めなかっただろう。宗門に関わる古典籍を解読するためには、御書システムは必須のものと思う。文字の跡が少しでも残っていれば読める可能性はある。まして宗祖の御書であるならば殆ど解読できるはずだ。 (古川) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

平成14年4月28日に当「御書システム」が一般に公開され、それから3年が経過しました。その間、多くの人々に利用していただいていますが、同時に真蹟現存御書の読みに関して、従来の遺文集、特に身延久遠寺発行「昭和定本

日蓮聖人遺文」(以下、「定本」と略称)等との間に相違があるが、その読みの違いを明示してほしい、という要望が寄せられていました。作業の担当者としてその責任を感じてはいたものの、はたしてどのような場を利用して、どのような形で答えたら良いのか、考えあぐねていましたが、ちょうどこのコラムの担当がめぐってきましたので、遅ればせながらも、この場をお借りしようと思いました。

とはいえ、何せデータの量が多いために、そのすべてを示すことはとても不可能な状態です。しかも、真蹟直読欄作成の主な作業が、立正安国会発行の「日蓮大聖人御真蹟対照録」(以下、「対照録」と略称)や大石寺発行の「日蓮大聖人御真筆聚解読文」(同「大石寺解読文」)に拠りながら御真蹟の複写等を読み、正しい表記を作っていくというものでありましたので、その結果として従来の読みを改めることになったならば、それは「対照録」等が既に改めていたものを追認するという作業に他ならないのです。

ですから、「御書システム」のシステム版御書欄(当欄の表記は基本的に真蹟直読欄に基づいている)や真蹟直読欄の表記を見て、「あれっ、この読みは他の遺文集と違うんじゃないの」と思われましたならば、その多くは「御書システム」が今回独自におこなったものではなく、既に「対照録」等がほどこしていた訂正であると考えていただければよろしいかと思います。

ですから、たとえば平成15年の当コラム「五 聖人の御筆を救い出す?」では、後加の他筆が宗祖の御筆を押し込めて、隠してしまっている「兄弟抄」の一文(システム№20150)の事実を指摘しましたが、当「御書システム」ではそれを誤作業と判断して、当該の表記を改めました。しかし、これも実は既に立正安国会の「対照録」巻中・176頁の脚注で指摘されていることであり、それを重視した結果に他ならないのであります。ちなみに、その「兄弟抄」の当該文の前後には、2箇所「つる心」(同20149・20151)という表現があり、これに関しては「定本」926頁も「対照録」も「(を)つる心」と「を」の1字を補読しています。おそらく「つる心」では意味が取れないと判断した結果だと思いますが、宗祖の御筆を細見すると、2箇所ともに「つる心」と明確に書かれております。1箇所ならともかく、2箇所ともに宗祖が字を落とされることは考えられません。そして「つる」には「ひきつる」の意がありますので、「御書システム」では「つる心」をそのまま採用し、「恐怖などで心がひきつるさま」と解釈しました。

さて、そのような訳で、当コラムではその「対照録」や「大石寺解読文」をさらに読み改めて、それこそ「御書システム」が独自に作成した御筆の表記の主なものを6点ほど紹介しておきたいと思います。

まず第1点は、「法華証明抄」(システム№29835。定本1911頁。対照録巻上・189頁)の「ちゝ故上野信まいらせ候」を「はゝ故上野信まいらせ候」としました。これは「ちゝ」を「はゝ」に直した訳ですが、下の当該の御筆写真①を見ていただければ分かりますように、実は「はゝ」の変体仮名表記「 ゝ」と「ちゝ」とは非常によく似た表記になります。おそらく「対照録」等は「ちち」=「故上野」と考えて「ちゝ故上野」としたのでしょうが、下の御筆写真②の「南条殿御返事」(システム№22521)の「へ ゝ」と「ちゝ」とは非常によく似た表記になります。おそらく「対照録」等は「ちち」=「故上野」と考えて「ちゝ故上野」としたのでしょうが、下の御筆写真②の「南条殿御返事」(システム№22521)の「へ て て ゝ ゝ ちゝを ちゝを  /ねけ /ねけ  ゝ ゝ ふるか ふるか   」の2行には、右行に「 」の2行には、右行に「 ゝ」と「ちゝ」、左行に「 ゝ」と「ちゝ」、左行に「 ゝ」と3つ見えまして、「法華証明抄」の当該部分が一番どれに近いかと言えば、3つめの「 ゝ」と3つ見えまして、「法華証明抄」の当該部分が一番どれに近いかと言えば、3つめの「 ゝ」かと思います。よって、意味は「母と亡き父の上野殿は信じ申しあげました」となると判断して、改めた次第です。 ゝ」かと思います。よって、意味は「母と亡き父の上野殿は信じ申しあげました」となると判断して、改めた次第です。

|

|

|

|

|

|

|

①「法華証明抄」 |

|

②「南条殿御返事」 |

|

③「千日尼御返事」 |

第2点は「論談敵対御書」(システム№13162。定本274頁。対照録巻中・55頁)の「善覚寺」を「善光寺」と読み直しました。「定本」は真蹟を「覚」と読み、それを「光」と訂正していますが、これは真蹟の御筆自体が「光」であると判断し、改めました。

第3点は「千日尼御返事」(システム№28384。定本1759頁。対照録巻上・272頁)の「日本と申は」を「日本と申す」としました。これは上の御筆写真③の左下部を見ていただきますと、「と申」の「申」の縦棒が下に少し伸びています。従来はこれを「は」の左画の縦棒と見て「は」と読んだのですが、よく見ますとこれはあくまでも「申」の縦棒であり、そしてその右に「す」の字がありますので、「日本と申す」と直しました。これによって、当該の文章が以前のものに較べてスムースなものになったと思います。

第4点は「断簡三〇二」(システム№40600。定本2971頁。対照録巻下・384頁)の「或僧の追候の事」を「或僧の追出の事」に直しました。これも御筆の字体そのものが「出」であり、これも今までの「或る僧の追い候の事」というような不自然な文章を解消できたのではと思います。

次の第五点は、以前に「図録 日蓮聖人の世界」77頁でも触れましたが、「上野殿母御前御返事」(システム№29696・29700。定本1896頁。大石寺解読文127頁)に2つ見える「かつかう」を「かんかう」としました。確かに「つ」の変体仮名「 」は「ん」と似ていますが、当該の御筆はまぎれもなく「ん」であり、しかもこのショウガの根を乾燥させて薬用にした「かんかう」=乾薑(かんきょう)は、宗祖の高弟・日興師の消息にも「かんきやう」(「日興上人全集」191頁)という表記で言及されていますので、当時の静岡・山梨周辺では日常的に用いられていた食物であることが分かります。 」は「ん」と似ていますが、当該の御筆はまぎれもなく「ん」であり、しかもこのショウガの根を乾燥させて薬用にした「かんかう」=乾薑(かんきょう)は、宗祖の高弟・日興師の消息にも「かんきやう」(「日興上人全集」191頁)という表記で言及されていますので、当時の静岡・山梨周辺では日常的に用いられていた食物であることが分かります。

最後の第6点は「食物三徳御書」(システム№26772。定本1608頁。大石寺解読文149頁)の「草木の生せるかことし」を「草木のさせるかことし」と読み直しました。これまで「生」と読まれていた字は、一見してとても「生」と読むのが難しい字でありまして、前後を含めた意味をむりやり取るための処置かと想像されます。しかし、「させる」は「挿せる」であり、「草木を大地に差し込んで並べたようなものである」と意味を取れば良いのではと思います。

(大黒) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

日蓮聖人が文応元年(1260)に著わした『立正安国論』に「切釈迦之手指結弥陀之印相、或改東方如来之雁宇居西土教主之鵝王」という一文がある。これは、法然浄土教の蔓延にともない、各地で釈尊像が阿弥陀像に改造されたという記事であるが、より具体的な内容は、御書中には見られない。しかし、聖人本弟子六人(六老僧)の一人、白蓮阿闍梨日興は、本件について聖人から次のように聴聞し、これを書きとめている。

- 森入道隆観ヲ師トシテ森ノ御堂ノ釈迦ノ手ヲ切テ弥陀印相結、安国論云、切釈迦之手指結弥陀印相云云…(中略)…相模国森入道釈迦手ヲ切、弥陀ニナス、

(『安国論問答』)

|

|

|

日興筆『安国論問答』(引用部分は4行目) |

法然房源空の弟子、隆観を師としたという森入道とは、天福元年11月3日、鎌倉幕府評定衆に補され(『吾妻鏡』同日条)、以後、ながく幕政にたずさわった毛利入道西阿(俗名:季光)のことである。嘉禄法難で遠流に決した隆観を、護送したのが西阿で、理由は不明ながら、これを縁として、西阿は隆観に帰依したらしい。その過程を『隆観律師略伝』は、次のように伝えている。

- 嘉禄三年七月五日ニ花洛ヲ出テ進発ス、配所ハ奥州ト定メラレケルヲ、森ノ入道フカク律師ニ帰シタテマツリテ、彼ノ秘計ニテ代官ニ門弟実成房ヲ配所ヘツカハシ、律師ヲハ西阿カ住所相模国飯山ヘ相ヒ具シ奉ル、八月一日ニ鎌倉ヲ立給ヒケル、律師飯山ヘ移給シ後ハ、森ノ入道尊崇弥フカク、帰敬他事ナカリキ」(『続群書類従』9-上、24頁)

西阿は、『吾妻鏡』宝治元年六月五日条にも「専修念仏者」と記された著名な篤信者で、自らの御堂本尊である「切釈迦之手指結弥陀之印相」(『立正安国論』)との話も、まんざらではなさそうだ。

ところで、冒頭に掲げた安国論の一文についての説法は、ひとり日興のみならず、他の弟子達も聴聞していたようで、同じく聖人に直参した和泉公日法は、その説法内容を日興よりも詳細に記録している。

-

切釈迦手指弥陀印相事、

相州森殿造立御堂此本尊ハ自京都釈迦ノ三尊ヲ作奉下奉安置法然房カ弟子隆観律師云、釈迦仏ハ我等カ為ニハ無縁也、阿弥陀仏ハ縁深シトテ、仏師ヲ請シテ釈迦三尊ノ手指ヲ切テ弥陀三尊ノ手指ト成ス也、

改東方如来鴈宇、居西土教主鵞王者、遠江国笠原ト云所ニ薬師堂アリ、彼本尊薬師仏ヲ頭ニ綱ヲ付テ奉引捨、阿弥陀仏ヲ居タリ、或切手弥陀ノ印相ニ作ナヲス也、

(『聖人之御法門聴聞分集』)

ここでは西阿が、隆観の「釈迦仏ハ我等カ為ニハ無縁也、阿弥陀仏ハ縁深シ」という教示に従って、弥陀改造を行ったことが記されている。さらに「或改東方如来之雁宇居西土教主之鵝王」(『立正安国論』)の文についても記録されているところが興味深い。この聞書によれば、阿弥陀像に改造された、もう一体の本尊は、遠江国笠原に所在する薬師堂安置のものだという。

驚いたことに、この薬師堂の所在する遠江国笠原荘も、毛利入道西阿の所領であった。しかも西阿が笠原荘の領主だったのは、寛元4年(1246)7月16日(「笠原荘一宮記」)から、翌宝治元年6月5日(宝治合戦で自刃)までの約1年間であり、この弥陀改造が、西阿の所行であったとすれば(可能性は高いと思う)、その時期を特定することができるのである。

聖人が日本諸国の阿弥陀像に強い関心を示していたことは、他の御書によっても明らかであるが、その広範かつ膨大な情報量には、あらためて驚かされる。 (坂井) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

去る四月の御書システム・バージョンアップ版の公開に際し、はじめて『法華本門宗要抄』(上下2巻・以下『宗要抄』と略称)の全文を収録することができた。解読には『妙覚寺本』(岡山妙覚寺蔵)および『旧妙顕寺本』(複写本:興風談所蔵)を用いた。すでに御書資料欄の解題に詳しいが、はじめ『宗要抄』は慶安2年(1649)の『他受用御書』に内容が大幅に省略されて収録・刊行された。その後の『縮刷遺文』『定本』『新定』などの御書集にも、その形が踏襲されたので、私たちが目にしていた『宗要抄』は全体の半分くらいのものであった。その理由は、『他受用御書』の編者が『宗要抄』に関して「不審の処これ多きが故に」抜き書きして収録したからである。

しかしながら『宗要抄』は偽撰御書ではあるが、延文五年(1360)の識語をもつ日代(西山本門寺開基)の『法華宗要集置文』にてその存在が確定されるように、宗祖滅後80年には既に成立をみている。それゆえ、下巻の宗祖伝にあたる部分などは、宗門上代の伝承を考える上にも欠かせない重要な文献である。『宗要抄』の記述は、後に続々と編纂された聖人伝記に多大なる影響を与えているのである。全文の公開はきっと宗祖伝および宗門史の解明や再検討に寄与するものと思う。

今回は新たに解読した部分からではないが、宗祖生誕の年月日に関わることと、『宗要抄』と『日蓮聖人註画賛』との密接な関連について少々紹介したい。

《宗祖の生誕日について》

まずは宗祖の生誕に関わる記述をもつ文献史料を年代順に列挙して、その傾向をみてみたい。

| 書 名 |

西暦 |

生誕の記述 |

著者等 |

| 日蓮聖人御弘通次第 |

1325年 |

貞応元年壬午御誕生 |

日進(身延) |

| 御法門御聞書 |

~1341年 |

貞応貳年壬午〈紙背文書〉 |

日法(岡宮) |

| 法華本門宗要抄 |

~1360年 |

貞応元年壬午二月十六日ノ午ノ剋ニ生テ |

妙覚寺本 |

| 当家要文集 |

1362年 |

貞応元年壬午二月十六日辰尅 |

日尭(中山) |

| 日静願文 |

1363年 |

貞応元年壬午〈誕生寺日蓮木像〉 |

日静(小湊) |

| 御伝土代 |

1403年 |

貞応元年二月十六日たんしやうなり |

日時(富士) |

| 当家宗旨名目 |

1461年 |

貞応元壬午二月十六日午剋ニ生 |

日実(中山) |

| 元祖化導記 |

1478年 |

元祖誕生日ハ二月十六日辰ノ尅ト |

日朝(身延) |

| 日蓮聖人註画讃 |

1536年 |

貞応元年歳次壬午二月十六日午ノ尅 |

本圀寺本 |

| 祖師伝 |

1559年 |

貞応元年壬午二月十六日御誕生也 |

日辰(京都要法寺) |

| 元祖蓮公薩略伝 |

1566年 |

貞応初元壬午二月十六日辰刻ニ誕生ス |

日性(京都要法寺) |

| 法華霊場記 |

1685年 |

貞応元壬午年二[或三]月十六日午[或辰]の上刻 |

豊臣義俊 |

| 本化別頭高祖伝 |

1720年 |

貞応元年壬午ノ二月十六日午ノ尅 |

日省(身延) |

| 本化高祖年譜 |

1779年 |

貞応元年、二月十六日、日輪午ニ当テ |

日英(丹後妙円寺) |

|

ここに示した西暦は文献史料の成立年代であるが、不明な場合については作者の寂年などを記している。その他『宗要抄』の場合は日代『置文』により延文5年以前とし、『御伝土代』は近時の考証により大石寺6世日時作とし(『興風』16号:池田論文を参照)、識語の応永10年をその成立とした。

表を一見してわかるのは『宗要抄』以降に「二月十六日」という月日が見えはじめることである。宗祖の御書を含めて生誕に関わる文献史料の推移を考える時、御書にはまず「貞応元年」を特定した記述はない。次いで最も早く『日蓮聖人御弘通次第』、『御法門御聞書』に「貞応元年壬午」「貞応貳年壬午」との記述がみえる。「貞応元年」は改元の年であり、4月までは承久4年であるが、生誕の年をいうのであれば別段問題にならない。おそらくは諸御書に示された聖人の年齢を逆算して、直弟子・孫弟子たちは「貞応元年」を普通に言い伝えたのであろう。「貞応貳年」は単純に逆算を仕損ねたものと思われる。

それより少し時代が下がると「二月十六日」という月日の特定がみられるようになる。全体的にみれば「午剋」と「辰剋」とのふた通りがあるが、「午剋」を伝えるグループは『宗要抄』の影響下にあるといってもよいであろう。それにしてもなぜ「二月十六日」なのか。もしや弟子がその月日を特定したのであれば、そこには何らかの深い意味が存するだろう。

思うに『宗要抄』は上巻で法華最勝の立場より十宗の破折を展開し、下巻ではその教主たる日蓮聖人伝を叙述したものである。その内容よりすれば、宗祖の生誕を「二月十六日」に特定した理由が私たちにも半ば了解されよう。釈尊の入滅は二月十五日といわれており、『撰時抄』にも「夫れ仏の滅後、二月十六日よりは正法の始なり」と示されているように、この日付には釈尊から上行日蓮への付属について深い示唆がこめられていたのである。

知るや知らずや「二月十六日」の宗祖生誕日は、門下全般に受け容れられ、今に伝えられている。

《『宗要抄』と『日蓮聖人註画賛』》

次に『宗要抄』と『註画賛』との密接な関係をみてみよう。今回解読した『宗要抄』には次のような識語がある。

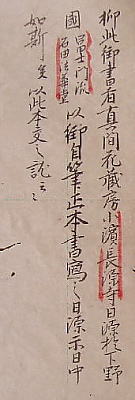

- 「抑此の御書は真間華蔵坊小浜長源寺日源、下野国〈富士門流石田法華堂〉に於て御自筆の正本を以て之れを書写し奉る。日源日中に示す、斯の如し矣、此の本を以て之れを交し訖んぬ云云。」(写真①)

これによれば長源寺開基の安住院日源(1362~1435)が、下野国にある日尊門流の石田法華堂において、『宗要抄』を書写し、青蓮坊日中(中山門流)に示したとある。因みに寺伝によれば、長源寺の建立は康暦二年(1380)である。

一方において『註画賛』の本圀寺本の奥書には、

- 「于時天文五暦〈丙午〉初秋候、於若州遠敷郡後瀬山麓長源寺、註画之訖」(写真②)

とあって、その制作地を小浜長源寺としているのである。むろんこれをもって直ちに『宗要抄』と『註画賛』の関係を云云するわけではないが、両書の照合を丹念に行えば、その密接なることは誰しも認めざるを得ないであろう。

|

|

|

|

写真① 『法華本門宗要抄』(旧妙顕寺本)奥書 |

写真② 『日蓮聖人註画讃』(本圀寺本)奥書 |

例えば、

- 【宗要抄】

「建長五年〈癸丑〉三月二十二日の夜より一七日の間室内に入り、一七日を満てて同二十八日早朝に、朝日に向かひて掌を合はせ、十返計り初めて南無妙法蓮華経の七字を唱へ」

- 【註画賛】

「建長五年〈癸丑〉三月[或いは四]二十二日夜より一七日間、室の内に入りて出でず。一七日満ちて同二十八日の早朝、日天に向かい合掌し、十遍ばかり始めて自ら南無妙法蓮華経の七字を唱う」

これは建長五年の立宗宣言に関わる記述であるが、七日間の参籠といい、十返の唱題といい、はじめて『宗要抄』に説き起こされた内容であり、『註画賛』の取材がそれによったことは明らかである。次にもう一例を挙げてみよう。

- 【宗要抄】

「有る時は本間の弁房と云ふ者に、瓦礫を以て腰を投げ打たれし時には、瓦石の難之れに符合すと思ひ合はせて之れを堪忍す。有る時は伊和瀬の大輔房と云ふ者に、法華経の五巻を以て直に面を打たれし時には而打擲之の難に符合すと思ひ合はせて之れを堪忍す」

- 【註画讃】

「第五の巻を以て顔を打つこと三たび、是れ即ち打擲の難なり。…伊和瀬大輔、悪口して荒あらしく衣の袖を曳く。…本間の弁、石を擲げて打つ。是れ即ち、罵詈の難、瓦石の難なり」

これは竜口法難の直前に、平左衛門頼綱が松葉谷の草庵を急襲した際の叙述である。頼綱側の人物として他の聖人伝記にみられない「本間の弁房」「伊和瀬の大輔房」が登場する。これもまた『註画賛』が『宗要抄』を踏襲した記述であることは論をまたない。「本間」といえば依智本間氏の関係者が直ちに思い起こされるし、「伊和瀬」もまた幕府要人が多く居住する鎌倉山内荘に岩瀬郷がある。「弁房」「大輔房」ともに幕府の手先として聖人に乱暴を働いた状況は十分に想定されるのではないか。

冒頭にも述べたように『宗要抄』は偽撰御書ではあるが、上代史を考察する上で対象となる重要な一書であると言わねばならない。 (渡辺) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

最近、立正大学図書館所蔵の等覚院日全『法華問答正義抄』(斉藤要輪書写本。以下『正義抄』と略称)を見る機会を得た。

著者の日全は、詳しい出自・略伝などは不明ながら、中山2世の日高のもとに出家。叡山に遊学して天台学を学び、その後身延3世の日進や中山3世の日祐にも師事したことなどが、『正義抄』の記述から知ることができる。

『正義抄』は、全22巻という大部のものであるが、各巻に執筆の年号が記されており、その識語から、正慶2年(1333)から康永3年までの12年を費やして執筆、脱稿されたものである。

『正義抄』は、法華経が正義であることを問答体によって述べたもので、数多い御書や天台関係論釈の引用、また「日向御義云」「進師云」「祐師云」「久遠寺抄云」等と、日向・日進・日祐等の諸師の諸説や久遠寺抄(=金綱集)の所見が具体的に示されるなど、上代の身延門流・中山門流の教学を知る上で欠かせない一書と考えられる。

ちなみに『正義抄』は、日全の直筆は現存しておらず、また立正大学図書館蔵の斉藤要輪本の書写時点で、底本にした明応7年(1498)の門下による伝写本は、全22巻のうち、1、4、7、14、19の5巻が、すでに欠本となっていた。加えて、その後、昭和19年に法華経寺方丈の火災によって、『正義抄』の写本そのものが焼失したことから、現在『正義抄』の内容を知りうるのは、斉藤要輪写本のみとなっている。

《遺文集にない御書の引用》

さて、『正義抄』に引用されている御書の書目や内容から、当時の中山における御書収集の範囲や、身延・中山の交流状況などが知れるが、その中に、現行の刊本遺文集に収録されていない御書が引用されていることに、特に注目してみたい。

その御書は、『正義抄』第21巻「付天台宗観心止観法華勝劣等」の部分に引用されている、

-

「同人(四条左衛門入道)許ヘ御自筆書写御経送状云く、

御経方便寿量品長行まいらせ候。この法華経は八万法蔵の肝心、十二部経の眼目なり。一字の功徳は日月の光に超へ、一句の威徳は梵帝に勝れたり。漢高三尺の剣も一字の智剣に及ばず。長良が一巻の書も一句の文を超えず。」

との、短文の一書である。

通常、宗祖の御書が間違いなく伝承されていることは、真蹟の現存、あるいは写本(特に上代の弟子の写本)によって確認される。つまり、真蹟の現存、あるいは高弟の写本の存在によって、当該御書が、宗祖の真撰であることを確かに証明することになる。そして、それらの御書は、現行の刊本遺文集に、ほぼ漏れることなく収録されている。

では、上代の弟子の著作に引用されている御書は、どのように扱うべきなのであろうか。その著者の意図に沿うような引用の仕方も考えられ、略抄、取意、あるいは最悪の場合は著者の偽作の可能性も否定できないところから、その引用をもって直ちに御書そのものと断定することはできないが、周辺の状況によっては、写本に準ずるものとして扱ってもいいのではないかと考える。

当然、その引用文単独では、直ちに宗祖の御書と断ずることが無謀であることはわかるが、他に何らかの証明を補完するものがあれば、御書と認めることへのハードルは取り払われるものと考えられ、その点、今回の『四条金吾宛御経送状』(以下『送状』と表記)周辺の状況は、大聖人の御書とするのには十分と考える。

《上代における扱い》

まず、日全の『正義抄』には、上に挙げた引用部分に続けて、

とある。この記述は、『正義抄』への引用の元になったのが、日全も師事した日進の教示であるということと、『送状』と両品の御経がともに久遠寺に存在していたことをうかがわせている。

そして、このことは日進作の『本迹事』(未刊)における、

- 「四条三郎左衛門入道給の守の御経御自筆の方便寿量送文〈建治二年卯月日〉。御経方便品寿量長行まいらせ候。…(中略)…一句の文を超えず」

との、『送状』を引用した記述があることによって裏付けられる。

そして、これらの記述から想定されることは、建治2年頃に大聖人が方便品・寿量品を書写され、『送状』とともに四条金吾に授与されたことと、その授与された両品と『送状』は、いつの頃か久遠寺に納められ、日進の頃にはすでに久遠寺にあったということで、それを前提に『本迹事』の当該部分が記述されたということである。

『正義抄』の「この両品今に現在なり」との記述のように、久遠寺に両品および『送状』があったことは、『日乾目録(霊宝帳)』『日遠目録』『日莚目録』『日亨目録』等にも記載があることから、両品と『送状』が久遠寺に所蔵されていたことは確認される。(ただし、現存はしていない。明治8年の大火で焼失か)

また、『送状』の一文は、それ以後も薩摩日睿「本迹問答十七条」、本成日実「当家宗旨名目」、唯本日伝「妙法弘経本迹問答抄」などの諸書に引用や部分的な抄録がされていることから、上代において『送状』が宗祖の御書として扱われていたことは確実といえる。

ただし、八品日隆が『同地獄御書』との書名にて、『送状』を写本していることには注意が必要である。日隆写本では、従来の『送状』に『崇峻天皇御書』(以下『崇峻書』と表記)の一部分が繋げられて一書として写されていたり、系年が荒唐無稽ともいえる宗祖最晩年の「弘安五年九月十一日」であることなどの疑問点があり、それが後々遺文集から『送状』が除外される遠因となったとも考えられるのである。

《『送状』の原初的な形態の伝承》

久遠寺に、宗祖筆の方便寿量両品とともに『送状』が伝えられてきたことは先にも述べたが、「日乾目録」の存在は、その伝えられてきた形状をうかがう上で重要な示唆を与えてくれる。

「日乾目録」には、

- 「妙法蓮華経方便品第二。

爾時世尊告舎利弗汝已慇懃○唯一仏乗爾時マデ六十行アリ。

妙法蓮華経如来寿量品第十六。爾時仏告諸菩薩○虚妄過者マテ八十九行アリ。

初ニ御添状有之。御文云、御経方便品寿量品○不超一句文等云云。一紙」

とのように、宗祖書写の方便品・寿量品の書き出しと終わり、行数などが記されており、日乾が宗祖の筆を実際に拝して記録したことがうかがえる。そこには『送状』である「御添状」一紙が添えられていたとあり、その内容についても「御文云」として、

と、両品同様に、「○」をもって中略して書き出しと終わりを注記しているが、ここには『崇峻書』に関わるものは一切記されていない。

また、その後の久遠寺の歴世が記した『日遠目録』『日莚目録』『日亨目録』等にも、

- 「一、方便寿量長行並送状〈初読也〉一」

「一、方便品寿量品長行〈首ニ送状アリ〉一巻」

「一、方便品寿量品長行〈初ニ送状有之〉一巻」

等とあって、両品と『送状』の関係は明らかだが、いずれも『崇峻書』との関わりを示すものはない。

久遠寺の歴世は、宗祖真筆の両品や『送状』を拝して記述しているのであるから、それから考えられることは、久遠寺に所蔵されていた『送状』には、『崇峻書』に関わる記述はなかったということであり、『崇峻書』の一部分と『送状』をつなげて一書としたのは、事情を知らない久遠寺以外の人であったろうという推測である。

《『同地獄御書』としての伝承》

さて、日隆の『同地獄御書』写本の全体を見る機会は得ていないが、同写本を紹介している「日隆聖人所用の現存御書写本について」(株橋日涌『桂林学叢』第8号)によると、

- 「同地獄抄(中略)崇峻天皇御書の中程の一部と終わりの一部とを記すもの、即ち『又殿ノ御父母ノ事』より『湯ニ水ヲ入ルガ如クコソ候ハンズレ』までと、仏法ト申候ハ是ニテ候ゾ』より最後までを記したものであるが、『又殿ノ御父母ノ事』の前文に珍しく定本・縮遺にもない左の文章が記載されている」

|

|

|

日隆書写『同地獄御書』

(『桂林学叢』8号口絵より) |

として、続けて『送状』部分を紹介している。これによれば、日隆写本は、『送状』に続いて『崇峻書』の一部分が繋がって一書となっているようだ。日隆の写本はいずれかの写本を転写したものであって、日隆自身がこの形態を創作したとは考えられないが、現存するものではこの形態の初出の写本である。

そして、この日隆写本の系統が、後に『本満寺録外』『三宝寺録外』『刊本録外』に相次いで収録されることとなる。

つまり、これらのことは『送状』の写本には、久遠寺の『送状』本来の形態を伝える系統と、それとは別の、日隆が書写した『同地獄御書』の形態を伝えた系統の2通りがあったことを示している。

しかしながら、録外御書への編入に際して、すでに『本満寺録外』の編者日重は、「私云録内抜書歟」と注記して、『同地獄御書』は『崇峻書』の抜き書きではないか、との疑問を記していることや、『刊本録外』に到っては、第10巻に『南部六郎殿御返事』、第23巻には『同地獄御書』として、多少の文字の相違を除けば、同内容のものが2書として別々に収録されるという不自然な様相を呈するにいたっていた。

|

|

|

『本満寺録外』に収録されている『同地獄御書』 |

この不自然な状況が、次の智英日明『新撰校正祖書目次』の段階で、

- 「外十 南部六郎殿御返事。外廿三同地獄書同、南部殿云謬、四条氏賜、除」

「外廿三 同地獄御書 内十九崇峻天皇抜書也、彼用此除」

と、『南部六郎殿御返事』を『同地獄御書』と同書で対告衆も誤っていること、また『同地獄御書』そのものも『崇峻書』の抜書と見て、「重複除分」の中に入れて、2書が削除される事態を招くこととなる。

そして、以後はこの説を受けて、『高祖遺文録』、『縮刷遺文』、『定本』、『平成校定』(偽書として除外)等、近年の遺文集のほとんどが『同地獄御書』を除外(『新定』には収録)している。

《『送状』は、独立した曽存の御書》

以上のように、『送状』の伝承は二途に分かれ、真筆が現存しないこともあり、『同地獄御書』の除外だけでなく、『送状』そのものも顧みられることなく現在にいたっている。

日隆のもとに『同地獄御書』の体裁をもった写本が、どのような経緯でたどりついたのか、またどのような意図をもって『送状』と『崇峻書』の一部分が繋げられたのかをうかがうすべはないが、同書が存在したことが、後々『送状』そのものの存在をも危うくしたことは否めず、遺文集からの除外は致し方ないだろう。

しかし、今回紹介した『正義抄』『本迹事』、あるいは『日乾目録(霊宝帳)』等を見る時、『送状』の原初的な形態は、『崇峻書』の一部とは結合されることのない、『送状』部分だけの独立した一書であり、曽つて久遠寺に宗祖の真筆が存在していたことは間違いない。それゆえ今後は、原初的な形態の『送状』を、独立した曽存の御書として、遺文集に再録すべきであると考える。

また、今後の課題として、上代高弟の著作中に引用されている御書の存在について、詳細な検証の必要性を強く感じる。 (大谷) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

四条金吾(中務三郎左衛門尉頼基)が父の代から江間(馬)氏に仕えたことは、『頼基陳状』の次の文によって知ることができる。

- 「随って頼基は父子二代命を君にまいらせたる事顕然なり。故親父〈中務某〉故君の御勘気かぶらせ給ひける時、数百人の御内の臣等、心がはりし候ひけるに、中務一人最後の御供奉して伊豆国まで参りて候ひき。頼基は去ぬる文永十一年二月十二日の鎌倉の合戦の時、折節伊豆国に候ひしかば、十日の申の時に承りて、唯一人箱根山を一時に馳せ越えて、御前に自害すべき八人の内に候ひき。自然に世しづまり候ひしかば、今に君も安穏にこそわたらせ給ひ候へ。」(『定本』1357頁)

この文によれば、四条金吾の父「中務某」は、「故君」が御勘気を蒙ったとき、多くの家臣が離れていった中、伊豆国までお供をしお仕えしたという。「故君の御勘気かぶらせ給いける時」とは、いうまでもなく寛元4年5月24日の「宮騒動」を指す。いわゆる新執権北条時頼打倒を謀ったとして、名越一門が制圧された事件である。「伊豆国まで参り」とは、その首謀者と目された名越一門の当主名越光時が、同年6月13日伊豆国江間に流されたことを指す。四条金吾の父は宮騒動により失脚した江間光時に生涯仕えたのである。

一方四条金吾は、文永9年2月11日(『頼基陳状』では文永11年2月12日と誤記している)のいわゆる二月騒動の時、危機に瀕した主君の前で、自害を決意した忠臣8人の1人であった。二月騒動では、宮騒動の時には無罪となった光時の弟時章・教時兄弟が謀反の罪で誅殺されたが、その一門である江間氏にも危機が及んだものと見える。しかし幸いにも「君」にお咎めはなく、「自然に世しづまり候ひしかば、今に君も安穏にこそわたらせ給」うたようである。

ところでかつて四条金吾が仕えた主君を、江間光時とする説があった(『本化聖典』など)。その根拠は必ずしも明らかではないが、北山本門寺に所蔵される日澄筆の『頼基陳状』(未再治本)では、上記の「故君の御勘気……」が「君の御勘気……」となっていることと関係があるのではないかと思う。すなわち『刊本録内御書』『高祖遺文録』『日蓮聖人遺文全集』等は「君の御勘気……」を採用しており、それらをテキストとした場合には、宮騒動の時も二月騒動の時も「君」なのであって、四条金吾親子が仕えたのは1人の主君であったともとれる。そしてその場合、宮騒動で失脚した君は光時であることがはっきりしているから、この時陳状を提出している主君もまた光時である、ということになるのである。

しかし、同じく北山本門寺所蔵の日興筆『頼基陳状』再治本(日興筆にて、再治本を書写した旨の識語がある)には、明らかに「故君の御勘気……」となっており、『縮刷遺文』『昭和定本』等がこれを採用している。未再治日澄本が単に「君」としているのは、本来「故君」となっていたものを「君」と誤記した可能性もあろう。しかし日澄の誤記でなかったと仮定すれば、当初作成した陳状案には「君」と記され、後に宗祖自身の手によって再治される際に(それは同状の門下へのテキスト化の意味があったろう)「故君」と訂正されたことになろう。もし後者であったとすればその理由は何であったろうか。作成時点の建治3年には光時は存命であったから「君」としたが、再治の時点ではすでに物故していたので「故君」と訂正したのかも知れない。また当初作成時点ですでに物故しているのに、うっかり「君の御勘気……」としてしまったが、これは「故君」の誤りであるから、誤解を避けるためにも再治の際に「故」を加えて正鵠を期されたのかも知れない。ちなみに光時の生没年は未詳であるが、弟の時章が建保3年(1215)生れであるから、2・3歳年上として、建治3年時点で65・6歳ぐらいと推定される。

いずれにせよ再治本が、宮騒動の時四条金吾の父が仕えた光時を「故君」と明記していることによって、四条金吾が現に陳状を提出せんとしている「君」は、少なくとも故君=光時ではないことが確定するのである。そしてその「君」は、二月騒動の虎口を逃れて「今に安穏にわたらせ」られるというのであるから、文永9年の時点ですでに四条金吾の主君だったのである。それは『四条金吾殿御返事』(建治2年・『定本』1302頁)に「すぎにし日蓮が御かんきの時、日本一同ににくむ事なれば、弟子等も或は所領を、ををかたよりめされしかば、又方々の人々も或は御内の内をいだし、或は所領ををいなんどせしに、其の御内になに事もなかりしは、御身にはゆゆしき大恩と見え候。」とあって、建治2年時点の主君が、文永8年の法難時に四条金吾を庇護した主君と同人であるする記述と符合する。

このような経緯を踏まえ、高木豊氏は『日蓮とその門弟』(250頁)において、四条金吾が仕えた主君は光時の嫡男である親時ではないかとの見解を提示され、今ではそれが定説となっている。祖父朝時・父光時が名乗った「越後太郎」を通称とした江間親時が、光時の後継であったことは間違いなく、妥当な見解であろう。四条金吾の主君は『崇峻天皇御書』等で「入道殿」といわれている。おそらく二月騒動の危機の時に入道したのであろう。生没年は未詳であるが、長男であることから仮に光時20歳の時の子とすれば、文永9年の二月騒動の時に光時が61・2歳と思われるから41・2歳くらい、建治3年のこの時46・7歳ということになる。

ところで高木氏は同書において「頼基が出仕に供奉した当主は「江馬の四郎」親時であり、また、日蓮のいう、上=主人と頼基の関係が「已に上にはをやの様に思はれまいらせ、水の器に隨が如く、こうしの母を思ひ、老者の杖をたのむが如く、主のとのを思食され」というように、年少の主と年長の従者を思わせる……」と述べられるが、この件に関しては一考を要する。まず右に述べたように、親時はけっして年少ではない。「をやの様に思はれまいらせ」とあるのは、そのように信頼されているとの譬喩であり、次下には「老者の杖をたのむが如く」との譬喩も見られるのである。この時四条金吾の歳は、資料的に一番信頼できると思われる『日進聖人仰之趣』によれば33歳であり、けっして「年長の従者」ではない(但し端場坊説では寛喜元年(1229)生れであるからこの時49歳となるが、この場合でも同年配である)。

また『四条金吾殿御書』に見られる「えまの四郎」を親時とされるのも問題である。親時は『吾妻鏡』等によれば、通称は「江馬太郎」「越後太郎」であって、けっして「四郎」ではないのである。ではなぜ「えまの四郎」を親時とされたのか。おそらくこれは『四条金吾殿御書』の次下に掲げる文から「えまの四郎」は四条金吾の主君であると誤解されたことによるものと思われる(『日蓮聖人御遺文講義』『日蓮聖人遺文全集講義』も同解釈である)。「えまの四郎」が主君であるとすれば、『頼基陳状』により導き出された「主君親時」と同人としなければならなくなる。しかし、そもそも以下の文から、「えまの四郎」が四条金吾の主君であるとすること自体に問題があるのである。文の流れを見るために少し長文になるが、問題の部分を引用しよう。

- 「殿のすねん(数年)が間のにくまれ、去年のふゆ(冬)はかうとき(聞)きしに、かへりて日々の御出仕の御とも、いかなる事ぞ。ひとへに天の御計らひ、法華経の御力にあらずや。其の上、円教房の来たりて候ひしが申し候は、えま(江馬)の四郎殿の御出仕に、御とものさぶらひ二十四五、其の中にしう(主)はさてをきたてまつりぬ。ぬし(主)のせい(身長)といひ、かを(面)・たましひ(魂)・むま(馬)・下人までも、中務のさえもんのじゃう(左衛門尉)第一なり。」

本文の前段では、四条金吾がここ数年主君の出仕のお伴を許されていなかったものが、御勘気が解けて日々お伴を許されることになったことを「天の計らい、法華経の力」であると喜ばれている。そしてそれに続いて、円教房から、四条金吾が「えまの四郎殿」の出仕のお伴をした時の姿が、実に颯爽としていたとの報告があったことを紹介しつつ、それをも喜ばれているのである。もし、後段の出仕が前段の「日々の御出仕」の一場面であったとすれば、後段での円教房の報告を記すに際しては、単に「(円教房は)私が出仕を目撃した時も、四条金吾は実に颯爽としていたといっていた」とするのが、前段を受けての自然な文章の流れである。それを後段にて、出仕の伴の主をわざわざ「えまの四郎」と名前を挙げているのは、前段の「日々の御出仕」の主とは別人であるからに他ならない。四条金吾は主君親時の「日々の御出仕の御とも」の他に、おそらく主君の命で、一族の者と思われる「えまの四郎」の伴もしていたのであろう。

ちなみに『続群書類従』(第6輯上)所収の2種の「北条系図」に、それぞれ北条実泰の娘婿、北条有時の娘婿として「江馬越後四郎」の名が登場するが、これは同名の者が2人いたというのではなく、どちらかが誤伝ということのようである(『北条氏系譜人名辞典』北条氏研究会編)。どちらの娘婿かは決定し得ないが、「江馬越後四郎」との通称から、「江馬太郎」「越後太郎」と通称した親時の弟の可能性があり、かつ前掲の「えまの四郎」と同人の可能性があろう。また「前田本平氏系図」(細川重男『鎌倉政権得宗専制論』所収)によれば、親時の弟「江馬次郎盛時」と「五郎政通」の間に政俊がおり、政俊を「江馬越後四郎」に比定することができるかもしれない。政俊は四郎とされていないが、その子息宗朝が「江馬孫四郎」と通称されているから、越後太郎親時の子息が「越後孫太郎」と通称した例を勘案すれば、その可能性は高いといえよう。但し政俊の名は、この系図の他には「正宗寺本北条系図」に見られるのみで、その他の系図には見られないというから(『北条氏系譜人名辞典』)、今は参考に止めておきたい。

また川添昭二氏は江馬四郎について、右の他に「元亨元年カ」とされる「元亨遷宮記裏書」(『鎌倉遺文』36〈27799B〉)にその名が見えることを紹介されている(『日蓮とその時代』355頁)。 (山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

今回は大石寺に所蔵する『四信五品抄』の古写本について検討してみたい。

本抄は法華経の修行作法や行者の心構えを富木常忍が大聖人にお聞きしたのに対する御返書である。真蹟は中山法華経寺に現存し、その端裏書には常忍の筆で、

「到 建治三、四、十。末代法花行者位并用心書」

と記されている。本抄が到来した年月日と常忍が付した御書の名前である。

当該写本は末尾一紙の写真が『日興上人・日目上人正伝』(大石寺発行・昭和五十七年)に「日興上人正筆」として紹介されている。今回の図版はそれを転載したものである。まずは、いつものように篤と拝見して戴きたい。

字体は少し縦長でゆったりとした行書体、能筆ではあるが日興上人の常の筆致とはあまり似ていないのが気にかかる。それゆえ『日興上人全集』(興風談所刊・平成八年)の編纂時には「日興書写御書一覧」に当該写本を掲げながらも、備考に「伝日興か」と注記せざるを得なかった。

しかしこの字体と筆致どこかで見たような……、そうだ千葉妙本寺蔵の日目上人筆『一代聖教大意』と雰囲気が頗る似ているのだ。一字一字を拾って対照すればさらに得心がゆく。末尾一紙しか検討できないのは残念だが、これはまず目師の筆に違いない。そう思っていると、堀日亨師が編纂された日蓮正宗宣伝叢書第二編『富士大石寺案内』(昭和四年刊)の宝物之部にも「二十五、日目上人御筆、法華取要抄写、四信五品抄写、各一巻」とあるではないか。堀上人も当該写本を目師筆と推定されていたのである。

|

|

|

|

|

①静岡大石寺蔵『法華本門四信五品抄』 |

|

②千葉妙本寺蔵。日目上人筆『一代聖教大意』 |

ところで、この目師本の末尾一紙はいろいろな点で興味深い。一に「法華本門四信五品抄」と記された御書名。『富士一跡門徒存知事』には、

「御筆抄に御書ごとに於て法華本門の四字を加ふ。故に御書に之無しと雖も日興いま義に従って之を置く」

という教示がある。日興上人は御書を書写するに際し、「法華本門」の四字を必ず加えられていた。十大部などの重要な御書にはみな「法華本門」が冠されていたであろう。

次に「弘安元年五月二日」の日付。これは本抄の述作年次ではない。本抄が執筆されたのは、常忍の到来筆に「建治三年四月十日」とあるので、それより数日前のこと。そうすると「弘安元年五月二日」は、その約一年後であり本抄を書写した日付と考えられる。宗祖の在世中に早くも書写された御書なのである。しかし目師本は転写とも考えられるので、弘安元年の書写を直ちに目師の事跡に帰すことはできない。目師の書写された底本に「法華本門」の四字があったとすれば、日興上人の事跡とする見方も当然出て来よう。先の『門徒存知事』にも本抄は十大部の一つとして数えられており、日興上人の写本が存在した可能性は高い。しかし中山に現存する真蹟を書写したかどうかは、さらに未詳のことである。なぜなら目師本と真蹟の当該部分を対照すると文章の添削や挿入など、次のような多くの異同が見られるからである。

|

【左:真蹟】 |

|

【右:目師本】 |

|

五字非経文非其義唯一部 |

→ |

五字非文非義一部 |

|

其心而行之自然当意也 |

→ |

其義自然行之当其意也 |

|

請国中諸人勿軽我末弟等 |

→ |

然則我弟子等軽スル事ナカレ |

|

豈非煕連一恆者 |

→ |

煕連一恆者也 |

|

退論未来超過八十 |

→ |

退未来八十 |

|

失身相州流罪 |

→ |

失其身相模守流罪 |

|

百日内遇兵乱 |

→ |

百日之内遇大兵乱 |

|

明心与円智現得白癩道阿弥成無眼者 |

→ |

(目師本に無し) |

他にも細かい異同がかなり見られるが煩雑になるので省略する。残念ながら末尾一紙しか対照作業が出来ていないが、全体を通じてみれば何かしら新しい知見が得られるのではないかと思う。また目師本の特徴としては、『四信五品抄』の終わりまで書写が及んでおらず、「我門人等福過十号無疑者也」の一文で筆を止めていることが挙げられる。現在の真蹟では本抄の内容は三段に分かれていて、一段目は戒律の持破について、二段目は唱題の功徳、三段目は王法・仏法が一体不離であることが説示されている。しかし富木常忍が質問された内容に合致しているのは二段目までであり、三段目はどうみても付随的な内容になっている。じつは目師本も二段目までで三段目は書写されていない。これを考えるに目師本は果たして三段目を内容的な意味合いで省略されたと断定できるだろうか。ここに示した真蹟と目師本の表記の相違とも考え合わせて、あるいは目師本は中山現存の真蹟を書写していない可能性もあるのではないか。

もし現存の真蹟と目師本の関係を草案本と浄書本との相違と考えるならば、日興上人が弘安元年五月二日に身延で『四信五品抄』の草案を書写したとする推測も許されようか。それを底本にして目師本が成立したのではないかとする想定である。

むろん不確定要素が多いので結論には至らないが、弘安元年に日興上人が身延在であることも周辺状況から十分に考えられるので愚考をめぐらした次第である。

(池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

〈対告者について〉

『筍御書』は、「たけのこ二十本まいらせあげ候ひ了んぬ。そのよしかくしやう房申させ給ひ候へ。恐々謹言。 五月十一日 日蓮(花押) 御返事」という、実に短い宗祖には数少ない半折書状である。京都妙覚寺に真蹟が所蔵され、『昭和定本』にて始めて収録された。充所にはただ「御返事」とのみあって、対告者が明記されていないが、「そのよしかくしやう房申させ給ひ候へ」とあるから、覚性房を通しての披露状であることがわかる。覚性房を通しての披露状は、他に番号221『覚性房御返事』(建治2年7月18日)番号289『霖雨御書』(建治3年5月22日)番号436『覚性房御返事』(建治3年5月5日)の3通があり、すべて半折書状である。ではこの書状が披露された主、すなわち真の対告者は誰なのであろうか。

それを推定するにあたりまず注目すべきことは、これらがすべて半折書状という点である。半折書状とは料紙を横半分に折って書かれた簡略な書状で、殆どの場合が近隣者に宛てたごく簡単な内容のものである。更に『筍御書』を始め他の2通が、いずれも身延入山以降の書状であることにも注目しなければならない(系年については御書システム「系年備考」参照のこと)。これらの条件から、対告者は身延の宗祖の住まいからごく近くに住む者、しかも披露状という形式を考えると、比較的身分の高い檀越ということになるであろう。とするならばそれに該当する人物といえば、波木井実長をおいて他にはないであろう。

先に宗祖には半折書状は数が少ないと述べたが、正確にいえば身延入山以降の現存半折書状は、上述の覚性房宛て4通の他には、「御所」に宛てられた番号311『初穂御書』番号443『御所御返事』の2通と、番号324『十字御書』番号442『おけ・ひさご御消息』番号4-277『阿耆多王御書』の3通、計9通である。

「御所」については『境妙庵目録』が、身延曾存御書番号387『大豆御書』の対告者である「御所」を北条時宗に比定しているが、それは余りに荒唐無稽であって今日では完全に否定されている。『日蓮聖人遺文辞典』は未詳とし、『日蓮聖人遺文全集講義』(第7巻下127頁)では不明としながらも「ごしょ」と読むのではなく「おんもと」と読むべきことを提唱している。なお、『大豆御書』は真筆が伝わらないが、現存する他の2通の「御所」宛て書状が半折であることや、100字ほどの文字数でありながら19行であったというから(『日遠目録』)、1行5字程度という形態からも、半折書状であった可能性が高い。

それはさておき、この3通の対告者である「御所」も、波木井実長に比定されるべきであろうと思う。その根拠は第一に、これらがすべて半折書状であり、ことに『初穂御書』が披露状であるところ、状況が覚性房宛て半折書状と同じであること。第二に身延曾存御書である番号416『地引御書』に、「御所にすゑ(集会)して、三十余人をもって一日経かきまいらせ」とあることがあげられる。この「御所にすゑ(集会)して」が波木井実長宅を指すことに疑問を挟む余地はない。

ではその他の3通についてはどうか。『十字御書』は充所に、「ほりのうち殿御返事」とある。「ほりのうち」とは文字通りお堀の中ということで、中世の在地領主たる武家屋敷を指す場合が多いから、身延近在の在地領主で、宗祖に供養する檀越ということになれば、これまた波木井実長が最も有力候補となろう。御書システム「対告備考」ではその可能性を示すに止めたが、その蓋然性はかなり高いであろう。『おけ・ひさご御消息』と『阿耆多王御書』は対告者が記されていないが、『おけ・ひさご御消息』は、「かしこまり給はりて候。」と対告者へ強度の敬意を示す文言があることが他の半折書状と共通し、『阿耆多王御書』は、「なんぞ仏のたねとならざらむと、かしこまり申すよし、申し上げさせ給ふべく候。」とあって披露状の体裁を持つところ、これらの対告者も波木井実長の可能性が高い。つまり身延入山以降の半折書状は、すべて波木井実長宛てと考えて良いのではないかと思うのである。

なお、以上の身延曾存『大豆御書』を含めれば10通の波木井殿宛と推定される半折書状の内、建治年間の書状のみが覚性房宛の披露状であり、弘安期ではその名が見られないことから、覚性房は建治年間に波木井殿のもとで側近的役割を果たし、弘安期以降は死去したか、あるいはその他の理由でその役を離れたことがうかがわれる。

〈系年について〉

次に本状の系年及び日付について。本状は簡単な半折書状であるから、当然日付のみで年次の記載はない。系年を推定する材料としては、まず花押が弘安元年5月以前のバン字型であることがあげられる。次に文中、「たけのこ二十本まいらせあげ候ひ了んぬ。」とあることと、日付が「五月十一日」であることが、この書状の系年を特定する大きなヒントとなる。すなわち番号217『宝軽法重事』との関連である。

『宝軽法重事』も「五月十一日」と日付があるのみで年次の記載がない。『定本』『新定』『日蓮聖人遺文の文献学的研究』は建治2年に系けているが、『対照録』は建治3年に系ける。池田論文「日興上人書写御書の考察」(『興風』13号)は、日興の到来筆により建治3年が確定する番号252『上野殿御返事』の「ををみやのつくられさせ給へば」との記述と、『宝軽法重事』の「大宮づくり」の記述とが符合することから建治3年説を支持しており、御書システムではそれを採用している。

さてその『宝軽法重事』には冒頭、「笋(たかんな)百本、又二十本追って給はり了んぬ。」とあって、西山殿からたけのこが先に100本、続けてまた20本と二度にわたり大量に供養されたことがわかる。しかるに『筍御書』には「たけのこ二十本まいらせあげ候ひ了んぬ」とあって、日付が同じ「五月十一日」であることや、「たけのこ二十本」という本数など、なにやら両者には密接な関係があることを予想させる。恐らく西山殿から先便に続きまた20本のたけのこが届けられたので、宗祖は後便の分20本を、近隣の波木井殿にお裾分けしたのではなかろうか。かくして『筍御書』は建治3年に系けられることとなったのである。

ところで『筍御書』の日付を、『定本』『新定』『対照録』ともに「十日」と読んでいる。

|

|

|

|

|

|

|

①「筍御書」日付全体 |

|

②「十一日」の拡大写真 |

|

③「檀越某御返事」の日付 |

しかしよく見ると、「十」から「日」にはまっすぐ線が繋がっておらず、不明朗ながら右に短い横棒があり、そこから斜めに「日」の字に線が向っているのがわかる。つまり「十」に続けてゆすりが少ないものの右に「一」の字が書かれ、そこから「日」に筆が運ばれているものと思われるのである。番号283『檀越某御返事』の日付「四月十一日」もそうであるが、宗祖の癖として「十」に続く「一」が極端に短い場合がある。よって御書システムでは本状系年を建治3年5月11日にしたのである。

系年はともあれ、日付の一日違いなどどうでもよいというなかれ。もし本状が「十日」であるとすれば、宗祖は5月11日『宝軽法重事』にて西山殿に礼状を出される前に、波木井殿にお裾分けしたことになってしまうだろう。しかし本状が11日状であることにより、宗祖は礼状を認めた後、同日にお裾分けの作業に入られたことがわかる。宗祖はけっしてそのような礼を失するようなことはなされないのである。

(山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |