|

|

| ▲このページの先頭に戻る |

5月5日は菖蒲の湯だが、節句の季節感は旧暦でなければ味わえない。

日蓮聖人の消息を拝するうえにも旧暦の理解は必要である。消息の日付を現代の太陽暦の感覚で把えては、消息のもつ微妙な趣きを逸することになる。

弘安3年5月3日。聖人は草深い身延の山中で窪尼へ1通の消息を認められた。

「粽(ちまき)五把・笋(たかんな)十本・千日(さけ)ひとつつ給はり了んぬ。いつもの事に候へども、ながあめふりてなつの日ながし。山はふかく、みちしげければ、ふみわくる人も候はぬに、ほととぎすにつけての御ひとこへありがたしありがたし。」

この5月3日は、今でいう行楽日和のゴールデンウィークではない。西暦に換算すれば、1280年の6月8日。湿気の多い身延沢の梅雨時のむしむしとした情景を思い浮かべてもらいたい。

深緑の木々に、いつ止むともなく降り続ける雨を聖人は見上げていた。踏みわけて入る人もいない身延の草庵に窪尼から節句の施物が届く。ホトトギスのひと声が響く。そしてまた静寂が草庵をつつむ。

「ながあめふりてなつの日ながし」と記す聖人の韻をふんだ文章が美しい。

* * *

もう一つ弘安元年11月29日の兵衛志宛て消息。

「このうるう(閏)十月三十日、ゆきすこしふりて候ひしが、やがてきへ候ぬ。この月の十一日たつの時より十四日まで大雪下りて候ひしに、両三日へだててすこし雨ふりて、ゆきかたくなる事金剛のごとし。いまにきゆる事なし。ひるもよるもさむくつめたく候事、法にすぎて候」

10月に雪の便り、11月に大雪。この年、身延に降り積もった雪は今の感覚ではおそろしく早く感ぜられる。しかし、閏10月30日は西暦換算して1278年の11月23日。

11月11日は翌年のちょうど1月1日にあたる。今でいえば元旦から4日にかけて身延は大雪に見まわれ、それが凍りついて「金剛」のようになったのである。そして消息の差し出し日である11月29日は、太陽暦では翌年の1月19日、いわゆる「大寒」を迎える頃のことである。雪に埋もれたかのような草庵で、聖人は筆を執る。

「ふゆと申すふゆ、いづれのふゆかさむからざる。すべていにしへこれほどさむきこと候はず……」(池田)

|

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

「聖人御難事」は、弘安2年(1279)9月から10月にかけて起こった熱原法難の最中に書かれた御書で、文中に聖人がみずからの「出世の本懐」について言及されている重要な書状である。

その熱原法難の経過としては、聖人の高弟・日興の指導の下に富士熱原・滝泉寺内で法華信仰を堅持・弘通していた日秀・日弁やその檀越(だんのつ)の百姓信徒たちは、しつように念仏信仰を強要する同寺の院主代・行智と長らく対立関係にあったが、9月21日ついに事態の解決を強引にもくろんだ行智が、同地の幕府行政機関と結託して苅田狼藉(かりたろうぜき)のえん罪事件をねつ造し、その結果、神四郎以下の農民信徒20名が捕縛され鎌倉へ連行された。

この突然の逮捕劇から5日後の26日、聖人は全部で19紙という長めの書状を一通したためて、鎌倉での裁判に直接関わっていた日興等の諸人に送られた。現在、和歌山市の了法寺にその最末尾一紙が遺されている「伯耆殿並諸人御中」と題される御書である。

この現在行方不明の前部18紙には、おそらく21日のえん罪事件のてん末の一部始終を聞かれた聖人が、みずからの法華信仰の死活をかけて、事件への対応に関して細かい指示を記述されたであろうから、もし現存したならば、もう一つ実態の分からない同法難の解明には大いに資したであろう。その意味でも、この18紙の散逸は非常に惜しまれる。

ところで、和歌山市・了法寺に現蔵する第19紙の右下には墨痕(ぼっこん)の見えることが従来指摘されていた。過日、同寺に赴いてこの聖人ご真蹟を直拝して確認したところ、それはこの御書を送られた日興が継ぎ目の裏に加筆し、みずからの花押を記したその一部であることが分かった。散逸を恐れての的確な処置であったが、700年の歳月は無情にもそれを許さなかった。(大黒) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

「三大秘法抄」の真偽問題は、古来ずいぶん甲論乙駁されてきたが、山川智応氏が、文章表現に若干の違和感を示しつつも真撰御書と断定して以来、あまり議論がなされなくなった。しかし近時、伊藤瑞叡氏等がコンピューターによる使用語句等の分析を試み、その結果真撰説を支持し、新聞でも何度か報道され話題となった。

御書の真偽判定は、いろいろな角度からなされるべきであり、コンピューターによる分析が試みられたこと自体評価されてしかるべきであろう。だがその分析方法が妥当であるか否かは慎重に検討されなければならない。伊藤氏等がおこなった方法は、諸御書の文体や言語の特徴を抽出分析し、「三大秘法抄」にその特徴が出ているか否かを判定するというものである。しかし、もとより偽書はそれらしく作られるのであるから、あまり妥当な方法とはいえないであろう。

そこでここでは、御書システムを使った「三大秘法抄」に関する一つの分析成果を提示して、真偽論の進展に供したいと思う。御書システムにはすべての御書を対象に10段階に種別されている。C0=真蹟完存からC5=上代諸師写本現存までが、一往信頼度の高い基準となるべき御書。 C6は上記の御書と下記C7~C9を除くすべての御書。ここには真偽未決御書が多く含まれている。C7~C9は相伝書や偽書など聖人の筆とは認められないものである。さてそこで、「三大秘法抄」に使われる言葉で、若干特徴的な仏教用語「無作三身」と「一身即三身」を使用している御書を検索すると、興味深い分析結果が得られた。

すなわち「無作三身」とそれに類する「無作の三身」「無作本覚の三身」「本有無作の三身如来」を絞り込むと、C5の『諸宗問答抄』(日代筆写)に伝教大師『守護国界章』の「有為の報仏は夢中の権果、無作の三身は覚前の実仏」の文が引用されている他は、すべてC6以下の御書に限られていることがわかる。「一身即三身」にいたっては、『一念三千法門』がC6である以外は、すべてC7以下の疑義濃厚な御書ばかりなのである。

この分析結果からは、「三大秘法抄」を真撰とするには少なからず疑問があるといわざるをえない。この他にも、これほど決定的でなくとも、いくつかの特徴的な文言を抽出し、細かな分析をすればより確かな結果を得ることができるであろう。勿論この結果がすべてを決するというわけではない。思想的な面から来歴の問題等、いろいろな角度から再度研究される必要があろう。しかし御書システムによる分析結果は、今後「三大秘法抄」の真偽を論ずる上で、少なからず問題提起となることだけは確かであろう。(山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の中に出てくる「デクノボー」とは、法華経に説かれる不軽菩薩のことだと聞いたことがある。東西南北を歩き回って人のために尽くしたデクノボーと、石を投げつけられても、人の心に仏性ありと誰彼なく礼拝した不軽菩薩と、たしかに深い接点があるような気がする。日蓮聖人も自らを不軽菩薩になぞられていたし、この菩薩のことをもう少し調べてみたいなあと思う。こんなキッカケで調べものが始まることがある。

そういえば、御書のどこかに、法華経の修行でもっとも大切なのは不軽品だというのがあったはずだ。たしか、不軽菩薩の人を敬うことがすごいことで、それが仏の本懐だとしていたような気がする。しかし、あれは何御書だったかなあ?。

ここで1枚1枚、御書の頁をめくるのもむろん大切な勉強法ではあるが、どうしても早くその御書に到達したい時には、御書システムの絞り込みの機能がいたって役に立つ。うろ覚えでも2、3の単語は頭に浮かぶだろうから、それを絞り込みの窓わくに入力してみよう。この場合では、「修行」と「不軽品」の語を入力してアンド検索(語の間にスペースを入れる)すれば、31812件の全データから、ただ1件、

「一代の肝心は法華経、法華経の修行の肝心は不軽品にて候なり。」

の一文を導き出してくる。あるいは、「不軽菩薩の人を」というフレーズが記憶に強く残っていれば、それを入力すればよい。この場合も、

「不軽菩薩の人を敬ひしはいかなる事ぞ。教主釈尊の出世の本懐は人の振舞ひにて候けるぞ。」

との1件が検索される。通読画面でこれを見れば両文が続いているのがわかる。『崇峻天皇御書』の一節だったのである。

基本的に検索(絞り込み)作業は、いくつか複数の単語か、誤りのない確実なフレーズを人力すれば、より早く目的の一文に到達することができる。

例えば、「不軽」の語だけを絞り込みすると131件がヒットし、「不軽品」として絞り込めば21件まで減ることとなる。さらに「修行」の一語を増やして検索すれば先の1件のみヒットするのである。

しかし、「不軽」の語を含んだ131件のデータを順々に見ていくことも、また違った意味で勉強になる。それを系年順にすれば、日蓮聖人の不軽菩薩観の変遷を鳥瞰することになるからである。日蓮教学では佐渡配流以前と以後の立て分けが重要なポイントになるが、不軽菩薩に関してはどう展開するのであろうか、これも甚だ興味深い問題である。もとより不軽菩薩に関わることのみではない。本門、迹門、寿量品、一念三千、久遠、釈尊、法華経etc。日蓮聖人が使用した重要な仏教用語について、それぞれの時期における頻度数や用法の違いを調べることは聖人の思想・信仰を明らかにするための初門となろう。

御書システムの検索機能は、使い方により、まだまだ違った世界が拓けてくるのではないか。(池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

日蓮聖人の御書は、真蹟・写本・刊本という形で現在に伝わっている。その内、聖人の直筆を意味する真蹟は、次の4つの状態で遺されている。

- 完全に現存するもの。これは493篇を数える聖人の著作・書状中、113篇におよぶ。

- ほぼ完全に現存するもの。たとえば、「撰時抄」はその中間部分が少々欠けている。

- 一部が欠損するもの。たとえば、「諌暁八幡抄」は首部3分の1が欠けている。

- 断片・断簡が現存するもの。断片とは、現在その書名が知られている御書の一部を指し、一方の断簡とは、書名不明で、写本が伝わらない御書の一部をいう。現在、真蹟断簡は360篇余りが確認されており、それらはいずれも現在知られていない著作・書状の一部と考えられるので、それを加えると聖人の御書は今よりもかなりの数を増す結果となる。

そんな真蹟の特徴としては、その情報量の多さがあげられる。たとえば、活字で御書を読む場合は、ただ文字を追ってその意味を取っていくだけで、それ以外の情報はほとんどもたらされない。それに対して真蹟には、意味を取ることはもちろんのこと、それ以外に文字を書くスピードの遅速や全体的な勢い、文章の書き直しや後からの文字の書き入れ、または墨の濃淡からどこで墨をつけあらためたか、さらには誤字や脱字・衍字(余分な字)や、漢字および変体仮名の使い方などがある。私達はそこから聖人の文章の作り方や書きぐせ、その御書が書かれた時の状況から、果てはその際の聖人の体調に至るまで、いろんな事を知るキッカケを得ることができる。

また、真蹟を拝見していて驚くのは、そこに見られる他筆、つまり聖人以外の誰かが書き加えた文字の多さである。もちろん、その大部分は聖人が書かれた漢字に付した振り仮名であり、誤字を訂正したり脱字を書き入れたりしたものであるが、なかには聖人の文章そのものを書き改めたものも見られる。だから、御書を活字だけで読んでいると、私達は聖人がただその活字と同じ文字をスラスラと、そのまま書きつらねられたと単純に思いがちであるが、そうではない。

実際は、このような真蹟に加えられた他筆をそのまま用いて改めたり、または活字の御書全集として編さんする際に、編者が新たに字を加えたりして、聖人の御書はかなり形を変えられている。

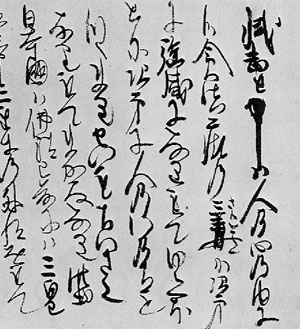

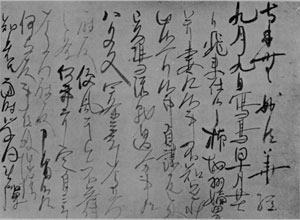

そんな中から、今は改悪とすら判断されるものを一つ取り上げてみよう。左の真蹟画像に見えるのは、建治2年(1276)に聖人が池上兄弟に書き与えられた「兄弟抄」の真蹟の一部であるが、その2行目を現在の活字御書の表記で示すと、「定て女人は心よはくをはすれは」となる。見て分かるように、この1行の中にもいくつかの書き改めがあり、なかには他筆によるものもあるが、それを順を追って説明すると次のようになる。

先ず、最初に聖人は「定て女人は心ゆわきものなれは」と書き、その後に自分で「き」を、「にて」、「ものなれ」を「をはすれ」とそれぞれ書き直して、全体的には「定て女人は心ゆわにてをはすれは」と作文している。しかし、その後に他筆が「ゆわにて」を「よはく」と書き改めたために、現在の御書ではそれがそのまま採用されて、上のように「定て女人は心よはくをはすれは」という文章で活字化されているのである。

この場合、別に御書の意味が変えられているわけではない。しかし、聖人の真蹟では「弱い」という語をひら仮名で書く場合、「よはい」とは書かれず、ほとんどの場合「ゆわい」と書かれる。だから、一般の文章としてはともかく、日蓮聖人の文章としては「心よはく」よりも「心ゆわにて」の方が、聖人らしさがよく出ていると言えるのである。よって、そんな聖人の個性がよく表れているものを、今流に読みやすくした文章の活字の下に押し込めてしまったということでは、やはり改悪と言われても致し方ないであろう。(大黒) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

日蓮聖人の御書には思想や信仰を学ぶという宗教的な価値のほかに、中世の政治史や文化史などの歴史史料としての一面や文芸における国文学や言語学の資料としての価値が充分に認められる。鎌倉時代の人物の遺文としては、質量ともにまことに豊富である。

しかし、聖人の御書は歴史学や国文学の研究者にとって取り扱いにくい文献であって、全体的な研究は思うほどに進んでいない。理由の一端は、聖人の御書には真蹟がなく写本で伝来したものもあり、中には偽撰と思われるものも含まれているためである。その点に注意をはらわず研究を行なうことはできないし、無視して進めれば誤った結果が付いてまわる。

とりわけ御書を言語学的な資料として扱う場合、写本で伝来した御書が果たして聖人の表記であるかどうかは忽せにできない問題である。

近時の国語史的な研究にも聖人の消息を使用して、いわゆる「四つ仮名」の混同を論じたものがある(古瀬順一氏『中世国語史資料としての「日蓮遺文」の研究』)。

四つ仮名とは、「じ」「ぢ」「ず」「づ」の濁音の仮名であるが、「じ」と「ぢ」、あるいは「ず」と「づ」は、室町中期ごろまで区別して発音されており、表記もそれに従い明確に区別されていたというのが従来の見解である。

しかし、論文によれば、聖人の御書には「ねずみ」と書くべきを「ねづみ」とし、「たづぬ」を「たずぬ」とし、「わづか」を「わずか」と記するような、従来の見解を覆す表記が散見した。それゆえ、「日蓮が生存した鎌倉中期には、この四つ仮名の混同があった」として、「一四六七年(応仁の乱)前後に京都で認められている四つ仮名の混同は、実は、東国にあっては、それよりも、ほぼ二〇〇年以前にすでにはじまっていた」と結論づけられている。

ところが聖人の真蹟の御書を全検索しても、「ねづみ」「たずぬ(たずね)」「わずか」と表記したものは1件も見当たらない(むろん聖人に濁音の表記は無いので「ねつみ」「たすぬ(たすね)」「わすか」で検索するのだが)。

それに比して真蹟には「ねずみ」7件、「たづぬ(たづね)」18件、「わづか」19件の用例があって、少なくとも両者における真蹟の範囲での混用は見られなかった。そこで論文に使用された御書のテキスト『昭和定本日蓮聖人遺文』に当たってみると、そこには確かに「ねづみ」や「たずぬ」「わずか」等の表記がなされている。それではと、それらの表記の根拠を求めてみれば、真蹟の誤読であったり、真蹟の現存しない写本遺文だったのである。

もっともここまでならば、まだ聖人の表記にも「ねづみ」や「たずぬ」の表記があったのではないか、との疑問も残る。なにしろ写本遺文にはあったという前提なのだから。

そこで、さらに『定本』より一歩進めて、写本や江戸期の刊本に当たってみると、そこには論文で指摘されていた箇所の「ねづみ」は、「子スミ」(本満寺本)・「鼠」(刊本録外)と記され、「たずぬ」は「たつぬ」(日興本)・「尋レハ」(刊本録内)、と記され、「わずか」は「わつか」(日興本)・「ワツカ」(刊本録内)と表記されていたのである。つまり、ここでも、四つ仮名の混用は見られなかったのである。この場合、近年刊行された『定本』が写本・刊本とは異なった表記をしていたことになる。

これによって写本・刊本の段階でも、指摘されていた四つ仮名の混用はなかったことになろう。そして、ここまでくれば、日蓮聖人の表記に四つ仮名の混用はなかったという一応の結論が得られるのではないだろうか。

因みに、御書システムの真蹟活用欄を使って、他に四つ仮名の混用例があるかどうか調べたところ、「いたづら」「あなづる」「くづれ」「しづむ」「はづ」等の用語にまったく混用の例は見られなかったのである。

はじめにも述べたように、聖人の御書は質量ともに豊富で中世の歴史学や国文学、言語学の範囲でも充分に有用な資料となるであろう。しかしそのためには、厳正なまでの文献学的、史料学的な考察を経なければならない。おそらく御書システムは、その作業の手助けぐらいは果たすであろう。また、その作業の過程にも日蓮聖人の思想や事跡が、より客観的に浮かび上がるのではないかと思う。(池田) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

真蹟御書を読み下すのは、なかなか難しい作業である。「給候了」というたった3文字の御文がもうすでにして悩ましい。「給ひ候」と読むか、「給び候」とするか、はたまた「給はり候」とすべきか。真蹟にはただ「給候了」と記さており、ほとんどの場合、聖人はこの種の動詞の活用語尾を省略している。しかしながら上記のように、「給」には「給ふ(ハ行四段)」「給ぶ(ハ行四段)」「給はる(ラ行四段)」の3種の動詞・補助動詞があり、それぞれ活用も違うので戸惑いが生じる。事実、諸々の遺文集においては3種の表記が混在している。

もっとも聖人の「給」の用法は多くの場合、尊敬の補助動詞として使われている。つまり「なり給て」とか「わたらせ給て」といった用法である、これならば「給ひて」と読んで間違いはない。補助動詞として「~給ふ」は、ごく一般的な用法だからである。

しかし、先の「給候了」の場合は、聖人が檀越より供養を受けた際の御礼として書かれた言葉である。この「給」は、本動詞として「いただく」「もらう」「頂戴する」という意味を持っている。中には例外的に「送給候了」として、補助動詞的な役割をもったものもあるが、これは聖人の真蹟に「をくりたひ」という平仮名の表記が4箇所あるので、「送り給び候ひ了んぬ」と読み下すのがよいであろう。

さて肝心の「給候了」をどう読めばよいか。聖人の真蹟からは決定的な根拠を見出すことはできない。しかし、聖人が「給ふ」を本動詞の「いただく」という意味では使われていないこと。また、鎌倉期には、「いただく」に相当する言葉は「たまはる」が一般的だったという国語史的な観点―法然には「こそでたしかにたまはり候ぬ」(正行坊御返事)、親鸞には「たしかにたまはりさふらふ」(末燈抄)の用法がある―等から、「給候了」の読み下しは「給はり候ひ了んぬ」とすべきではないだろうか。システム版御書欄には、この読みを採用した。(池田) |

|

|

「をくりたひ」の用語が真蹟活用覧から4件抽出された。下画面の結果と合わせれば、大聖人は漢字では「送給候」とし、平仮名では「をくりたひて候」と書かれたことが推測される。

|

|

|

調査の時、「給候了」の前に5文字をつけ加えるよう指示したので、画面のような結果になっている。35件抽出された。№21420、23693などに「送給候了」の語が見える。

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

ご真蹟が富士大石寺に所蔵される「減劫御書」の冒頭には、

「減劫と申すは、人の心の内に候貪・瞋・痴の三毒が、次第に強盛になりもてゆくほどに、次第に人のいのち(命)もつづ(縮)まり、せい(背)もちいさくなりもてまかるなり」

等とあり、減劫という時代には人間の三毒が強盛になって善の智恵が弱くなり、それに比例して悪の智恵が強くなるために、その結果、国がまさに亡びようとする旨が説かれているところから、同書はまた「智恵亡国御書」と別称されている。

ところが、これまでこの冒頭の一文は「減劫と申すは、人の心の内に候。貪・瞋・痴の三毒が、次第に強盛になりもてゆくほどに」等というように、「人の心の内に候」と「貪・瞋・痴の三毒が」の両文が句点「。」によって分断されて読まれてきた。そのために、仏教における世界の成立から消滅へという時間の流れの一コマである減劫が、「人の心の内に候」と、すべて衆生の心の中での現象であるとも理解されかねない状態にあった。

しかし、ご真蹟を拝見する限り、「人の心の内に候」で切る理由は全く見当たらない。日蓮聖人に限らず、普通文章を筆記する際には、文章が終った後に墨継ぎをして次の文章を書き始めるために、文章の切れ目では墨の色が変わることがある。写真で判断する限り、墨の色の変化もなく、それゆえここは「人の心の内に候貪・瞋・痴の三毒が」と続けて、心の中の三毒が次第に強盛になる、と意味で解する方が至当かと判断される。

たった一つの句点「。」の有無であるが、意味は大いに異なる。

なぜこのような事態が起こったのであろうか。真実の理由は不明であるが、推測されることは、一つにはご真蹟が富士大石寺に秘蔵されていたために、録内・録外などに入録されず、あまり多くの碩学の目に入らなかったこと。そして、明治期の「縮刷・高祖遺文録続集」に初めて活字化された時には、すでに句点「。]があり、それ以後の遺文集はおそらくみなそれを踏襲したであろうこと。さらに、現在においても、日蓮聖人ご真蹟の解読に関してもっとも権威のある立正安国会の「御真蹟対照録」に収録されず、それゆえ片岡随喜氏や山中喜八氏の校訂を経なかったことなどが考えられる。(大黒) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

| 『日蓮聖人真蹟集成』第四巻所収の「衣食御書」は、『昭和定本』の1「衣食御書」2「断簡312」3「女人某御返事」4「断簡103」5「断簡327」の五編を同一の筆致と見て編集されている。これは早く立正安国会編『日蓮大聖人御真蹟』、及び『日蓮大聖人御真蹟対照録』が①~④を同筆として一括編集したのを踏襲し、更にその後発見された「断簡327」を加えたものである。このように、今日の形になったのがごく最近ということもあって、その系年や対告者は諸説あって一定していない。そこで御書システムの女人某御返事(高橋殿後家尼御前御返事)の御書資料における解題と系年の項を覗いてみると、およそ次のように記されている。 |

|

|

画面に表示されているのは女人某御返事のもろもろのデータである。系年および対告者についても、おそらくは上記の五編ともに建治二年の初め頃、高橋六郎入道の妻女に宛てられた消息であろうと推定を試みている。

このように、当システムでは新出の文献や論文を参考にして、御書資料欄の充実を図っている。それらの試みはまだ端緒についたばかりであるが、今後とも利用者各位のご教示とご協力を得て、弛まず資料の蓄積を進めていきたい。(山上) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

|

| ▲このページの先頭に戻る |

―「越州嫡男并妻尼事」と「土木殿御返事」―

昭和12年、山川智應氏によって、それまで知られることのなかった、次のような新出の日蓮聖人書状が紹介された。

「九月九日の雁鳥、同十月二十七日飛来仕り候ひ了んぬ、抑も越州嫡男并びに妻尼の御事、是非を知らざれども、此の御一門の御事なれば謀叛よりの外は異島流罪は過分の事か、はた又、四条三郎左衛門尉殿の便風、今に参付せざるの条何事ぞや、定めて三郎左衛門尉殿より申す旨候か、伊与殿の事、存外の性情にして知者なり、当時学問隙無く」(原漢文)

山川氏は、この御書を紹介した論文「新に発見せられたる史料としての御真蹟」(『信人』6-2号)において、当御書の重要性を次のように述べている。

「此の中の『越州嫡男并びに妻尼の御事、是非を知らざれども、此の御一門の御事なれば謀叛よりの外は異島流罪は過分の事か』とある御文は、実に鎌倉中期に起つた一つの史実の時期を確定するに足る、現今おそらく唯一の直接史料となるのではないかとおもはれる」

山川氏のいう「鎌倉中期に起つた一つの史実」とは、時の為政者、北条氏一族の北条時光(生没未詳)流罪事件をさしている。北条時光は、越後守(えちごのかみ)北条時盛の子息で、陰謀のくわだてが露見し、佐渡国へ配流された人物だが、時光の流罪時期については、弘安4年説(『保暦間記』)と同7年説(『鎌倉年代記』)とがあり、そのいずれが史実であったのかを判断する材料は、それまで見あたらなかった。

山川氏は新出の御書に記された「越州嫡男并妻尼」の「異島流罪」こそ、越後守時盛の息、時光の流罪記事であるとし、聖人の御書にその記事が見える以上、時光の流罪は、聖人存生中の弘安5年10月以前であることは明白であり、『鎌倉年代記』の弘安7年説はありえず、『保暦間記』の弘安4年説が妥当であると結論したのである。当然ながら、当御書の系年(執筆年次)も弘安4年とされ、御書名は内容にしたがって「越州嫡男并妻尼事」とされた。それ以降、山川氏によって提示された弘安四年説は『昭和定本日蓮聖人遺文』(立正大学日蓮教学研究所編)や『鎌倉遺文』(竹内理三氏編)等に引きつがれ、さまざまな研究が行われてきた。また山川氏は、系年の推定とともに、対告衆についても、文中、伊与殿(日頂)を讃美する記事が見られることや、同御書が漢文体であることから、富木常忍と推定している。

対告衆についての山川氏の見解は、妥当といえるだろう。しかし系年についてはどうだろうか。確かに山川氏のいうように、当御書の記事は、『保暦間記』に記される弘安四年の北条時光流罪事件と類似しているし、その他の記録に、これに該当するような記事は見あたらない。

ただ「越州嫡男并妻尼事」を弘安4年とすると、不可解なことに気づく。それは同御書の冒頭に記された「九月九日の雁鳥、同十月二十七日飛来仕り候ひ了んぬ」という一文である。弘安四年といえば、聖人は身延在山中であり、関東方面から発した富木常忍の書状が、なぜ身延到着までに48日も要したのか、ということである。この点は、山川氏も疑問視をされてはいるが、明確な答えを出せぬまま稿を終えている。さらに同じ弘安四年十月二十二日付の「富城入道殿御返事」には「今月十四日の御札、同じき十七日到来」とあって、これによると、9月9日に発した富木常忍の書状が身延に届く前に、後から発した富木氏の書状が先に到着し、聖人がその返信まで認めていたことになってしまう。疑問はさらに深まるのである。本当に「越州嫡男并妻尼事」の系年を、弘安4年としてよいのだろうか。

そこで、系年を再考するため、富木常忍の書状の発着に要した48日という日数を手がかりに、聖人の所在地を下総・鎌倉方面から遠方の佐渡国に仮定してみた。聖人の佐渡配流期間は文永8年から同11年の足かけ4年である。ただし聖人は「十月二十七日」に富木常忍の書状を受信しているから、同日、佐渡国への配流途上だった文永8年は除かれる。また文永11年は3月に赦免され、4月に鎌倉に帰還されているから、この年も除かれる。そうすると文永9・10年という線が浮かび上がってくる。

次に絞り込んだ文永9・10年の御書にあたってみた。何か手がかりとなる記事はないだろうか。文永9年の御書からは、関連する情報は得られなかったが、翌文永10年の御書の中から、手がかりどころか「越州嫡男并妻尼事」の後半部分と思われる御書を見いだすことができたのである。その御書は次の通り。

「仕り候なり、褒美に非ず、実に器量者なり。来年正月大進阿闍梨と越中に之れを遣はし去るべし、白小袖一つ給はり候ひ了んぬ、今年日本国一同に飢渇の上、佐渡の国には七月七日已下、天より忽ちに石灰虫と申す虫の雨下り一時に稲穀損失し了んぬ、其の上疫々処々に遍満し、方々死難脱れ難きか、事々紙上にこれを尽くし難し、恐々謹言、

十一月三日 日蓮(花押)

土木殿御返事」(原漢文)

|

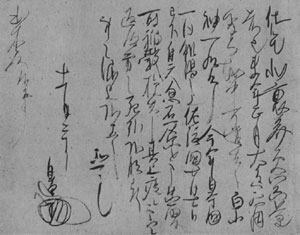

| 旧「越州嫡男并妻尼事」 |

|

| 「土木殿御返事」後半部分 |

「越州嫡男并妻尼事」は「…伊与殿の事、存外の性情にして知者なり、当時学問隙無く」という記述で終っているが、ここに掲げた「土木殿御返事」の冒頭部分は、まさにこれに続くものである。文脈に問題はない。筆跡の方はどうだろうか。両者の写真を並列してみたが、一行に要する文字数や行間、さらに筆勢等も酷似しており、やはり問題はなかった(左写真参照)。

こうして、山川氏によって紹介された「越州嫡男并妻尼事」は、前半を欠くとされてきた「土木殿御返事」の前半部分であることがわかり、「御書システムver10.0」では両御書を一通の御書として復元し、解説もあらためた。くわしくは御書システム№1-131「土木殿御返事」の解題を参照されたいが、このようなデータの移動や合併は、パソコン上で行うからこそ容易なのであって、出版物における同様な作業は、改訂版を出さなければ行えぬことである。

「御書システム」は、そうしたデータ・ベースの持つ利点を大いにいかし、今後も様ざまな情報を逐次もりこんで更新し、最新の研究成果をお届けしたいと考えている。(坂井) |

|

| ▲このページの先頭に戻る |